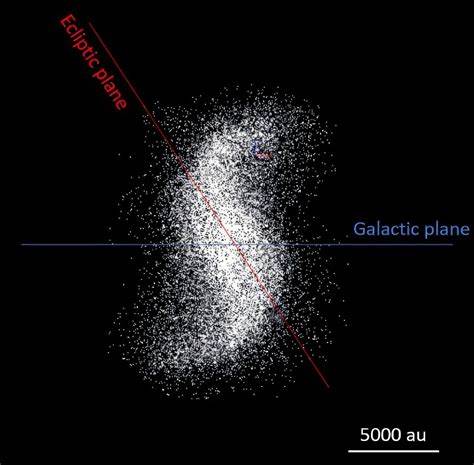

Die Oortsche Wolke ist ein rätselhaftes und weit entferntes Reservoir von Kometen und Kleinkörpern, das das Sonnensystem umgibt und weit über die bekannten Planeten hinausreicht. Seit ihrer theoretischen Annahme im 20. Jahrhundert gilt die Oortsche Wolke als Quelle vieler langperiodischer Kometen. Bisher wurde sie hauptsächlich als kugelförmige, diffuse Ansammlung von Eiskörpern verstanden, doch aktuelle Forschungen deuten darauf hin, dass sich in der inneren Oortschen Wolke eine komplexere strukturelle Formation entwickelt hat – eine spiralförmige Struktur, die neue Einblicke in die Dynamik und Geschichte unseres Sonnensystems gewährt. Die Entdeckung einer spiralartigen Struktur in der inneren Oortsche Wolke basiert auf detailreichen Simulationen und Beobachtungen von Himmelskörpern, die an den Randbereich unseres Sonnensystems gebunden sind.

Diese unmittelbare Region der Oortschen Wolke liegt relativ nahe an den äußersten Planeten und ist ein Übergangsgebiet, in dem Kometen durch Gravitationskräfte beeinflusst werden, die von der Sonne, den Planeten und Sternen der galaktischen Nachbarschaft ausgeübt werden. Die Spiralform ist keine zufällige Erscheinung, sondern eine Manifestation der gravitativen Wechselwirkungen und dynamischen Prozesse, die diese Himmelskörper seit Milliarden von Jahren prägen. Das Konzept einer Spirale im Bereich der Oortschen Wolke trägt zu einer neueren Vorstellung bei, die unser Bild von der Stabilität und Bewegung dieser fernen Welten revolutioniert. Diese Struktur ist das Ergebnis komplexer Gravitationskräfte, welche durch die Kombination von Sonnenanziehung, Planetenbewegungen und Einflüssen der galaktischen Gezeiten gebildet werden. Diese Teilsysteme innerhalb der Oortschen Wolke könnten erklären, warum einige Kometenbahnen ungewöhnlich sind und warum manche langperiodische Kometen plötzlich ihre Umlaufbahnen ändern.

Wissenschaftler nutzen hochentwickelte Computerprogramme, die die gravitative Dynamik im Mehrkörpersystem simulieren, um die Entstehung dieser spiralförmigen Struktur zu verstehen. Die Ergebnisse solcher Simulationen zeigen, dass diese Spiralen mit der Zeit leichter umgesetzt und aufgelöst werden können, aber gleichzeitig auch bestimmte Regionen koordinieren, wo Kometen vermehrt auftreten können. Die Spirale wirkt wie eine Art reibungsloses Transportsystem, das kleine Eis- und Gesteinsbrocken entlang bevorzugter Bahnen lenkt. Die Fähigkeiten, diese spiralartige Struktur zu beobachten oder zu modellieren, sind auch deshalb so bedeutsam, weil sie uns Hinweise zur Herkunft der langperiodischen Kometen und zu den anfänglichen Bedingungen unseres Sonnensystems geben. Durch das Studium der internen Dynamik der Oortschen Wolke können Forscher Rückschlüsse auf die Zeit nach der Entstehung unseres Sonnensystems vor über vier Milliarden Jahren ziehen und so besser verstehen, wie materielle Überreste in den äußeren Gebieten entstanden und verteilt wurden.

Darüber hinaus hat die Erforschung dieser spiraligen Struktur indirekte Auswirkungen auf unsere Vorstellungen über interstellare Besucher, also Objekte, die aus anderen Sternensystemen zu uns gelangen. Wenn sich Objekte durch solche spiraligen Bahnen bewegen, könnten wechselwirkende Gravitationskräfte sie beeinflussen und in Richtung Sonne lenken oder sie sogar aus unserem System hinaus katapultieren. Somit bietet die Spirale in der inneren Oortschen Wolke eine Art dynamischen Filter, der kosmische Welten in unsere Nähe bringen oder davon fernhalten kann. Die spiralförmige Struktur weist auch auf eine mögliche räumliche Verteilung der Kometenkörper hin, die im Gegensatz zu bisherigen Annahmen nicht vollkommen homogen ist. Stattdessen erscheinen Cluster oder bevorzugte Bahnen, die auf regionale Verdichtungen hindeuten.

Dieses Phänomen könnte mit vergangenen Ereignissen innerhalb der Milchstraße zusammenhängen, wie nahen Vorbeiflügen fremder Sterne oder galaktischen Wellenbewegungen, die die Verteilung und Bewegung der Oortschen Wolke beeinflussen. Ein weiterer spannender Aspekt dieser Entdeckung ist ihre Bedeutung für zukünftige Weltraummissionen und Forschungsvorhaben im Sonnensystemrandgebiet. Bisher sind direkte Beobachtungen oder Proben der Oortschen Wolke kaum möglich, doch neue Technologien und verbesserte Detektionstechniken könnten es bald ermöglichen, gezielt jene Regionen anzusteuern, die durch diese spiralige Formation gekennzeichnet sind. Dies könnte neue Daten über die Zusammensetzung, Struktur und Entwicklung der entferntesten Eiskörper liefern, was für die Kosmogonie von grundlegender Bedeutung ist. Auch die Sonnenaktivität und deren zyklische Veränderungen könnten im Zusammenspiel mit der spiraligen Dynamik in der Oortschen Wolke für periodische Häufungen von Kometeneinschlägen auf den inneren Planeten verantwortlich sein.

Die Spiralstruktur wirkt wie ein geordnetes Netzwerk, dessen Evolution längerfristige Wechselwirkungen mit anderen Himmelskörpern moduliert. Dadurch könnten sich Beschleunigungsphasen oder Umlenkungen von Kometenbahnen wiederkehrend einstellen, was indirekt Auswirkungen auf die Erdgeschichte, etwa durch Einschlagereignisse und möglicherweise auch klimatische Veränderungen, haben kann. Historisch gesehen war die Oortsche Wolke lange Zeit ein theoretisches Konzept ohne direkte Beobachtungsmöglichkeiten. Erst in den vergangenen Jahrzehnten haben Fortschritte in der Astrodynamik, bei der Himmelsbeobachtung und in der Rechenleistung das Studium solcher fernen Regionen möglich gemacht. Die Erklärung einer spiralartigen Struktur zum jetzigen Zeitpunkt ist daher ein Ausdruck von technologischen und wissenschaftlichen Fortschritten, die unser Sonnensystem neu vermessen und charakterisieren.

Insgesamt eröffnet die Erkenntnis einer Spiralstruktur in der inneren Oortschen Wolke neue Wege für das Verständnis der Ursprünge und Evolution unseres solaren Umfelds. Sie zeigt, wie dynamisch und komplex unser Sonnensystem außerhalb der bekannten Planeten liegt und wie stark es von galaktischen Einflüssen beeinflusst wird. Diese Erkenntnisse tragen dazu bei, bessere Vorhersagen über das zukünftige Verhalten von Kometen zu entwickeln, Risiken durch potenzielle Einschläge besser abzuschätzen und die Geschichte unseres kosmischen Zuhauses genauer zu rekonstruieren. Die Erforschung der Oortschen Wolke und ihrer neuen spiralartigen Struktur steht daher nicht nur im Zentrum moderner astronomischer Forschung, sondern fasziniert auch durch die Exotik und die tiefen Geheimnisse, die sie birgt. Sie verbindet die kleinsten Eispartikel mit den gewaltigen Kräften der Galaxie und macht so das Unsichtbare sichtbar.

Für die Zukunft bleibt spannend, welche weiteren Entdeckungen diese entlegene Region noch bereithält und wie sie unser Weltbild eines Tages noch verändern wird.