Die menschliche Wahrnehmung ist ein komplexes Zusammenspiel von Sinnesorganen und motorischen Aktivitäten. Unter all den verschiedenen Bewegungen, die unser Körper täglich ausführt, nehmen die schnellen, ruckartigen Augenbewegungen, sogenannte Sakkaden, eine besondere Stellung ein. Sie ermöglichen es uns, den Fokus unseres Sehens präzise und schnell zu verlagern, um die Umwelt detailreich zu erfassen. Doch die Rolle dieser dynamischen Augenbewegungen beschränkt sich nicht nur auf die Steuerung des Blicks. Neueste Forschungsergebnisse legen nahe, dass die Gesetzmäßigkeiten, die Sakkaden kinematisch bestimmen, auch unmittelbar an den Grenzen unserer Wahrnehmungsfähigkeit für schnelle Bewegungen beteiligt sind.

Die Hauptsequenz: Ein Kinematisches Gesetz der Augenbewegungen Sakkaden folgen einem gut dokumentierten kinematischen Prinzip, der sogenannten Hauptsequenz. Diese beschreibt das zuverlässige Verhältnis zwischen der Amplitude einer Augenbewegung – also dem Winkel, um den das Auge bewegt wird – sowie deren Geschwindigkeit und Dauer. Einfach gesagt: Je weiter der Blick springt, desto schneller und länger ist die Bewegung. Diese Regel ist erstaunlich konsequent und gilt nicht nur für Menschen, sondern für verschiedenste Spezies, von Primaten bis hin zu Fruchtfliegen. Was passiert jedoch auf der Retina während einer Sakkade? Während das Auge sich schnell bewegt, bewegt sich das Bild der Umwelt auf der Netzhaut nahezu mit gleicher Geschwindigkeit, aber in entgegengesetzter Richtung.

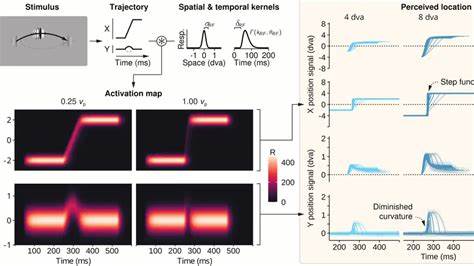

Diese schnelle Verschiebung erzeugt eine Art visuellen „Bewegungseffekt“, der eigentlich von unserem Gehirn wahrgenommen werden könnte. Dennoch verschwindet dieses retinale Ruckeln meistens aus unserem bewussten Erleben – ein Phänomen, das als saccadic omission bezeichnet wird. Verbindung von Bewegungskinematik und Wahrnehmungsgeschwindigkeit Jüngste Studien haben dieses Phänomen genauer untersucht und dabei eine verblüffende Entdeckung gemacht: Die Grenzen, bis zu denen wir schnelle Bewegungen wahrnehmen können, sind eng an die Hauptsequenz der Sakkaden gekoppelt. Indem visuelle Stimuli während stabiler Blickfixation präsentiert wurden, deren Bewegungsgeschwindigkeit, -dauer und -amplitude der kinematischen Hauptsequenz von Sakkaden entsprachen, ließ sich beobachten, dass die Sichtbarkeit solcher Bewegungen genau in dem Bereich lag, der durch natürliche Augenbewegungen vorgegeben ist. Wird ein visueller Reiz schneller bewegt als es den natürlichen Sakkaden entspricht, wird seine Bewegung zunehmend unsichtbar bzw.

als ein schlichter „Sprung“ wahrgenommen. Diese Umwandlung von einer kontinuierlichen Bewegungswahrnehmung hin zu einem Diskontinuum, auch als „apparent motion“ bezeichnet, zeigt, dass unser visuelles System die Dynamik natürlicher Augenbewegungen als Bezug nimmt, um bestimmte Bewegungsarten zu filtern oder gar auszublenden. Die Rolle von statischen Endpunkten bei der Wahrnehmung Ein weiterer wichtiger Befund betrifft die Bedeutung der statischen Position des Reizes vor und nach seiner Bewegung. Bewegungsstimuli, die unmittelbar von statischen Bildern umgeben sind, welche vor und nach der Bewegung für kurze Zeit präsent bleiben, erzeugen ein visuelles Erlebnis, das der natürlichen visuellen Erfahrung während einer Sakkade ähnelt. Fehlen diese statischen Endpunkte, sind auch Bewegungen mit Geschwindigkeiten oberhalb der Hauptsequenz noch sichtbar.

Sobald jedoch diese Endpunkte eingeblendet werden, nimmt die Sichtbarkeit schneller Bewegungen ab und folgt der kinematischen Hauptsequenz der Augenbewegungen. Dies unterstützt die Hypothese, dass unser visuelles System nicht nur durch kinematische Prinzipien gesteuert wird, sondern auch durch die sensorische Kontextinformation, die während natürlicher visueller Erlebnisse verfügbar ist. Individuelle Variation und Richtungsabhängigkeit Interessanterweise variieren die Parameter der Hauptsequenz nicht nur zwischen Individuen, sondern auch abhängig von der Bewegungsrichtung. Die Wahrnehmungsgrenzen für hochgeschwindigkeits Bewegungen korrelierten ebenfalls mit diesen individual- und richtungsabhängigen Unterschieden in der Sakkadenkinematik. Dieser Befund unterstreicht die enge Kopplung zwischen motorischer Kontrolle der Augenbewegungen und der sensomotorischen Verarbeitung in der Wahrnehmung.

Modelle der frühen visuellen Verarbeitung Um die zugrundeliegenden Mechanismen besser zu verstehen, entwickelten Forscher computergestützte Modelle der frühen visuellen Verarbeitung. Diese basieren auf der Annahme, dass schnelle Bewegungen auf der Retina durch die Verzögerungs- und Integrationscharakteristika von neuronalen Filtern verarbeitet werden. Das Modell zeigt, dass Bewegungsreize, die innerhalb der vom menschlichen visuellen System erwarteten Bewegungsverhältnisse liegen, mit höherer Wahrscheinlichkeit wahrgenommen werden. Gleichzeitig führen die Integrationseigenschaften der neuronalen Verarbeitung dazu, dass schnelle Bewegungen trotz physikalischer Präsenz von kontinuierlichem Reiz oft unsichtbar bleiben, wenn diese Bewegung der Hauptsequenz der Sakkaden entspricht. Diese Erkenntnisse deuten darauf hin, dass das visuelle System aktiv an der Wahrnehmung wird, die typischen Bewegungen des Körpers und damit verbundene sensorische Konsequenzen berücksichtigt.

Es entsteht eine Form der Sensorimotorischen Abstimmung, bei der die Entwicklung und Funktionsweise der Wahrnehmung eng an die Bewegungsdynamiken angepasst sind, denen das visuelle System im Alltag permanent ausgesetzt ist. Folgen und Implikationen für die visuelle Wahrnehmung Die Erkenntnis, dass die Bewegungskinematik unserer Augenbewegungen die Grenzen unserer Wahrnehmung für schnelle Bewegungen bestimmt, hat weitreichende Konsequenzen. Erstens erklärt sie, warum wir trotz extremer Geschwindigkeiten, mit denen sich das Bild beim Blickwechsel über die Netzhaut verschiebt, keine störenden Bewegungseffekte wahrnehmen. Dadurch wird eine stabilisierte und kontinuierliche visuelle Erfahrung ermöglicht, die essenziell für das alltägliche Sehen ist. Zweitens liefert diese Forschung neue Perspektiven auf die Frage, wie Sensorik und Motorik miteinander verknüpft sind.

Die Wahrnehmung ist kein passiver Prozess, sondern eng mit motorischen Prozessen verflochten. Die Tatsache, dass visuelle Empfindlichkeiten so eingestellt sind, dass sie den typischen Bewegungen der eigenen Augen angepasst sind, spricht für eine evolutionäre und ontogenetische Anpassung des Wahrnehmungssystems an selbst verursachte sensorische Signale. Drittens weisen die Ergebnisse darauf hin, dass sensorische Systeme möglicherweise allgemeiner durch die Bewegungsprinzipien beeinflusst werden, mit denen sie Informationen aus der Umwelt aufnehmen. Dies könnte auch in anderen Sinnesmodalitäten wie dem Hören oder Tasten gelten, bei denen die Bewegungen des Körpers oder der Sinnesorgane den Fluss an sensorischen Informationen strukturieren. Ausblick auf zukünftige Forschung Die Studie eröffnet viele spannende Forschungsfragen.

Es bleibt zu klären, in welchem Ausmaß diese Gesetzmäßigkeit auf andere Tierarten übertragbar ist und wie sie sich im Entwicklungsverlauf eines Individuums herausbildet. Wie verändert sich die Kopplung zwischen Augenbewegungen und Wahrnehmung im Alter oder bei visuellen Erkrankungen? Auch in der künstlichen Wahrnehmung, etwa bei Robotern oder virtueller Realität, könnten diese Erkenntnisse Anwendung finden. Das Design visueller Umgebungen könnte so optimiert werden, dass es den kinematischen Einschränkungen der Wahrnehmung entspricht, um natürlicher und angenehmer wahrgenommen zu werden. Schlussbemerkung Die Verknüpfung von motorischer Dynamik und sensorischer Wahrnehmung zeigt eindrucksvoll, wie eng verknüpft unser Körper und Gehirn sind. Die Augenbewegungen definieren nicht nur, was wir betrachten, sondern auch, wie wir Bewegungen wahrnehmen und filtern.

Diese Erkenntnis hebt die Bedeutung der sensorimotorischen Integration hervor und unterstreicht das Prinzip, dass Wahrnehmung stets im Kontext aktiven Handelns zu verstehen ist.