Das Bewusstsein ist eines der faszinierendsten und zugleich am schwierigsten zu definierenden Phänomene der menschlichen Existenz. Innerhalb der medizinischen Disziplin der Anästhesie gewinnt das Thema eine besondere Bedeutung, da hier das bewusste Erleben gezielt moduliert oder vollständig ausgeschaltet wird. Die Natur des Bewusstseins in der Anästhesie ist daher nicht nur eine wissenschaftliche Herausforderung, sondern auch eine existenzielle Fragestellung, die Ärzte, Wissenschaftler und Patienten gleichermaßen beschäftigt. Dieses komplexe Zusammenspiel von Geist und Körper, sowie die Möglichkeiten und Grenzen, in die bewusste Wahrnehmung gezielt einzugreifen, stehen im Mittelpunkt einer internationalen Forschungsgemeinschaft und haben weitreichende Implikationen für die Sicherheit und Qualität der medizinischen Versorgung. Bewusstsein lässt sich allgemein als der Zustand verstanden werden, in dem ein Individuum seine Umwelt und sich selbst wahrnehmen und darauf reagieren kann.

In der Anästhesie ist das Ziel, diesen Zustand gezielt zu kontrollieren, sei es durch Sedierung, Bewusstseinsdämpfung oder die vollständige Ausschaltung bewusster Wahrnehmung. Die klassische Darstellung beschreibt die Anästhesie als reversiblen und kontrollierbaren Zustand der Bewusstlosigkeit, der durch pharmakologische Mittel herbeigeführt wird. Doch dieses Verständnis greift zu kurz, wenn es darum geht, die komplexen neuronalen Mechanismen zu erfassen, die diesem Zustand zugrunde liegen. Neurowissenschaftliche Forschungen haben in den letzten Jahrzehnten gezeigt, dass Bewusstsein nicht als ein einheitlicher Zustand existiert, sondern vielmehr aus unterschiedlichen Dimensionen und Ebenen zusammengesetzt ist. Während der Anästhesie verändern sich sowohl die funktionellen Netzwerke im Gehirn als auch die neuronalen Aktivitätsmuster fundamental.

Diese Veränderungen betreffen vor allem Bereiche, die für die Integration sensorischer Informationen und die bewusste Verarbeitung verantwortlich sind, wie den Thalamus und verschiedene kortikale Regionen. Die Reduzierung der kommunikativen Netzwerke führt zum Verschwinden der bewussten Wahrnehmung, auch wenn einzelne Hirnareale weiterhin aktiv sein können. Ein zentrales Forschungsinteresse besteht darin, die genaue Grenze zwischen bewusster Wahrnehmung und unbewussteren Zuständen zu verstehen. Das Phänomen der sogenannten „intraoperativen Bewusstwerdung“ – also das unfreiwillige Aufwachen oder Bewusstwerden unter Narkose – verdeutlicht die klinische Relevanz dieser Fragestellung. Obwohl heutzutage moderne Überwachungstechniken und Anästhesiegeräte das Risiko einer solchen Wahrnehmung stark reduzieren, zeigen Fallstudien, dass das Bewusstsein auch unter scheinbar tiefster Anästhesie ein brüchiges Kontinuum sein kann.

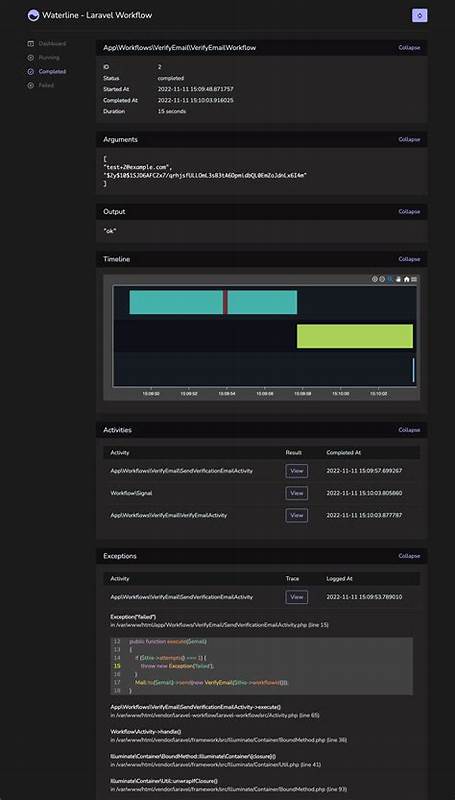

Die Ursachen dafür liegen oft in individuellen Unterschieden im Stoffwechsel, genetischen Anlagen oder unvollständiger Medikamentenwirkung. Die Methoden zur Überwachung des Bewusstseins während der Anästhesie haben in den letzten Jahren erhebliche Fortschritte gemacht. EEG-basierte Verfahren etwa erlauben es, Hirnströme in Echtzeit zu analysieren und so Rückschlüsse auf den Bewusstseinszustand zu ziehen. Schlagworte wie „bispektraler Index“ (BIS) oder „Auditory Evoked Potentials“ (AEP) sind inzwischen fester Bestandteil moderner Anästhesiegeräte und tragen dazu bei, sowohl eine adäquate Narkosetiefe zu gewährleisten als auch neurotoxische oder überdosierende Wirkungen zu vermeiden. Die Erforschung des Bewusstseins in der Anästhesie berührt auch philosophische Fragen.

Was bedeutet es wirklich, bewusst zu sein? Gibt es Formen von Bewusstsein, die unterhalb der Schwelle des bewussten Erlebens liegen? Diese Debatten regen an, nicht nur den Zustand der völligen Bewusstlosigkeit zu betrachten, sondern auch Zwischenzustände der Wahrnehmung, des Träumens oder geträumter Erfahrungen unter Bewusstseinsdämpfung genauer zu untersuchen. Dabei werden Theorien des Bewusstseins wie die Global Workspace Theory oder Integrated Information Theory herangezogen, um die neurodynamischen Prozesse und deren Auswirkungen auf subjektive Erlebnisse zu modellieren. Ein weiterer spannender Aspekt ist die Entwicklung neuer Anästhetika und die Erforschung ihrer Wirkmechanismen auf zerebraler Ebene. Klassische Gase wie Sevofluran und Desfluran sowie intravenöse Substanzen wie Propofol beeinflussen unterschiedliche Rezeptorsysteme und neuronale Schaltkreise. Die Differenzierung der Wirkung dieser Mittel hilft nicht nur, die Anästhesiepraxis sicherer zu gestalten, sondern bietet auch Einblicke in fundamentale Mechanismen der Bewusstseinsmodulation.

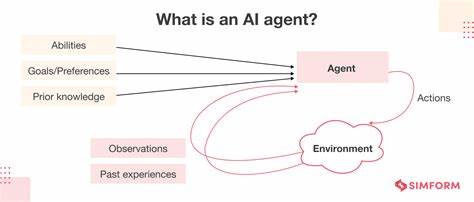

Manche Patienten reagieren unerwartet auf bestimmte Medikamente, was zeigt, wie individuell das Zusammenspiel von Pharmakologie und Neurobiologie ist. Die Integration von künstlicher Intelligenz in die Anästhesiemonitoring-Systeme stellt einen weiteren Meilenstein dar. Durch die fortlaufende Analyse von Patientendaten und Hirnsignalen können personalisierte Dosierungen und Vorhersagen über Bewusstseinszustände künftig präziser erfolgen. Dies reduziert Risiken und ermöglicht eine noch schonendere Anästhesiebehandlung. Schließlich spielt auch die ethische Dimension eine Rolle: Die Kontrolle über das Bewusstsein stellt einen tiefgreifenden Eingriff in die Autonomie des Patienten dar, der nur durch größtmögliche Sicherheit, Transparenz und medizinische Sorgfalt gerechtfertigt ist.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Natur des Bewusstseins in der Anästhesie ein multidisziplinäres Thema ist, das Neurowissenschaften, Medizin, Technik und Philosophie miteinander verbindet. Die Erforschung und das Verständnis dieser Thematik fördern nicht nur sichere und effektive Narkosepraktiken, sondern tragen auch zu einem tieferen Verständnis des menschlichen Geistes bei. Von den neuronalen Grundlagen bis zu den klinischen Herausforderungen – das Studium des Bewusstseins im Kontext der Anästhesie eröffnet faszinierende Einblicke in die Funktionsweise unseres Gehirns und die Grenzen des menschlichen Erlebens.