Die Welt der Spielekonsolen hat sich über die Jahrzehnte dramatisch entwickelt, sowohl in Bezug auf Leistung als auch auf Preisgestaltung. Doch in den letzten Jahren hat sich ein signifikanter Wandel vollzogen, der vor allem mit der Technologie im Inneren der Geräte zusammenhängt – den Chips. Wo einst Fortschritte in der Halbleitertechnologie stetig für günstigere und schlankere Konsolen sorgten, sind diese Verbesserungen heute kaum noch spürbar. Dies hat massive Auswirkungen auf die Preise, die Verbraucher für neue Konsolengenerationen zahlen müssen. Der Kern dieses Problems liegt in der Verlangsamung der Weiterentwicklung bei der Herstellung von Prozessoren und Grafikchips.

Die sogenannte Moore'sche Gesetzmäßigkeit, die besagt, dass sich die Anzahl der Transistoren auf einem Chip etwa alle zwei Jahre verdoppelt, führt schon seit Jahren nicht mehr zu den gewohnten Fortschritten. Diese Entwicklung, angetrieben durch kontinuierliche Fortschritte in der Fertigungstechnik, hat die Branche über viele Jahrzehnte dazu befähigt, immer stärkere, dabei aber effizientere und günstigere Chips herzustellen. Mittlerweile jedoch konfrontiert die Halbleiterindustrie physikalische Grenzen, die es immer schwerer machen, größenreduzierte und leistungsfähigere Transistoren zu fertigen. Die Produktionsprozesse werden komplexer, teurer und langwieriger. Der Versuch, immer kleinere Strukturen zu erzeugen, stößt an fundamentale Grenzen der Physik, was dazu führt, dass selbst Megakonzerne wie Intel oder TSMC vor großen Herausforderungen stehen.

Subatomare Größen und die Wärmeentwicklung auf kleinstem Raum begrenzen die Möglichkeiten, Chips noch deutlich effizienter und günstiger zu gestalten. Für Spielekonsolenhersteller bedeutet dies, dass die traditionellen Designzyklen, in denen gefühlt alle paar Jahre die Hardwarekomponenten überarbeitet wurden, um Kosten zu sparen und die Geräte schlanker und stabiler zu machen, ausgedünnt werden. Früher waren „schlanke“ Versionen der Konsolen gang und gäbe, welche oft durch Chip-Dieschränkungen möglich wurden. Durch solche Fortschritte konnte außerdem der Stromverbrauch der Systeme gesenkt und damit auch die Lüftungs- und Kühlungskomponenten kleiner sowie kostengünstiger gestaltet werden. In der Praxis spiegelte sich das häufig in deutlichen Preissenkungen über die Produktlebenszyklen wider.

Ein Paradebeispiel hierfür sind Konsolen wie die PlayStation 2 oder die Xbox 360, deren schlankere Revisionen nicht nur kleiner und stromsparender waren, sondern auch günstiger zu erwerben. Auch die niedrigere Wärmeentwicklung führte oft zu höherer Systemstabilität und einer längeren Lebensdauer der Geräte. Die jüngeren Konsolen wie die PlayStation 5, Xbox Series X/S oder die Nintendo Switch zeigen dieses Muster nicht mehr. Stattdessen beobachten wir sogar steigende Preise, teilweise trotz minimaler oder gar keiner technischen Verbesserungen. Die Nintendo Switch 2 etwa startet zu einem deutlich höheren Preis als ihr Vorgänger.

Statt traditioneller Preisreduktionen setzt die Industrie zunehmend auf das Modell, bei dem die Hardwaresparte profitabel bleibt, statt traditionell Verluste in Kauf zu nehmen und diese über Software-Verkäufe auszugleichen. Neben den technischen Gründen für die stagnierende Entwicklung und daraus resultierenden höheren Herstellkosten spielen auch makroökonomische Faktoren eine Rolle. Die weltweite Inflation, Lieferkettenengpässe während und nach der Pandemie, sowie geopolitische Unsicherheiten und Handelspolitiken haben die Beschaffung von Halbleitern verteuert und das Risiko von Lagerüberhängen oder Produktknappheiten erhöht. Dies alles schlägt sich unmittelbar auf die Preise für Konsolen nieder. Die Folgen dieser Situation gehen über reine Preisgestaltung hinaus.

Für die Verbraucher bedeutet das, dass es kaum noch Sinn macht, auf einen späteren Kauf zu warten, um von einem günstigeren Angebot zu profitieren. Stattdessen steigt die Wahrscheinlichkeit, dass neue Konsolen erst mit Verzögerung erschwinglicher werden – oder unter Umständen gar nie. Das traditionelle Modell des Kaufs nach einer gewissen Zeitspanne, um von Weiterentwicklungen und Preissenkungen zu profitieren, verliert immer mehr an Gültigkeit. Für Entwickler und Publisher von Spielen verändert sich ebenfalls die Kalkulation. Stabile Hardwareplattformen sind zwar weiterhin der Standard, aber das Potenzial und die Flexibilität für größere und komplexere Hardware-Revisionen, die möglicherweise günstigere oder leistungsfähigere Geräte ermöglichen, nimmt ab.

Dies wiederum schränkt mittel- bis langfristig die Innovationskraft in Bezug auf neue Funktionalitäten auf der Hardwareseite ein. Eine Parallele lässt sich auch in der PC-Hardware-Branche beobachten. Grafikkarten und Prozessoren haben im letzten Jahrzehnt einen Trend erlebt, bei dem leistungsfähigere Modelle stetig bei gleichen oder sogar niedrigeren Preisen verfügbar waren. Dieser Trend flacht ebenfalls ab. Aktuell sind insbesondere neue GPU-Generationen oft mit höheren Preisen verbunden, und echte Preisbrecher auf Einstiegsniveau sind Mangelware.

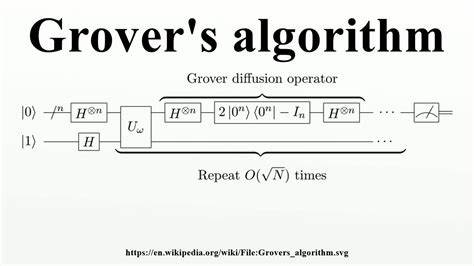

Was bedeutet das für die Zukunft? Auch wenn kurzfristig keine großen Sprünge bei der Fertigungstechnologie zu erwarten sind, könnte eine strategische Verlagerung von Forschung und Entwicklung hin zu alternativen Technologien oder Materialien neue Wege öffnen. Ansätze wie Quantencomputing, spezielle KI-Hardware oder neuartige Halbleitermaterialien könnten früher oder später den Flaschenhals in der Chipentwicklung lösen. Doch bis diese Technologien massentauglich sind, werden sicher noch Jahre vergehen. Auch wenn die Ausweitung bestehender Produktionsprozesse an Grenzen stößt, experimentieren Hersteller weiterhin mit effizienteren Designs auf Softwareebene, modularen Hardware-Architekturen oder Cloud-basierter Verarbeitung, um die Leistungsfähigkeit der Konsolen zu verbessern. Diese Ansätze können helfen, die Auswirkungen der verlangsamten Chipentwicklung abzufedern, aber eine Rückkehr zur günstigen, stark verbesserten Hardware durch kleinere Chips ist aktuell unrealistisch.

Für Gamer heißt das, dass sich das Konsumverhalten ändern könnte. Schnelle Nachfolgekäufe mit Optimierungen werden seltener lohnenswert, Investitionen in langlebige und zukunftssichere Modelle könnten wichtiger werden. Veranstalter von Gaming-Events und Entwickler müssen diese neuen Realitäten auch in ihrer Produktplanung berücksichtigen. Die Zeit der stetig besser und günstiger werdenden Hardware scheint vorbei. Die Branche steht vor einer fundamentalen Veränderung, die weitreichende Folgen für Hersteller, Entwickler und Spieler hat.

Preissenkungen, die über Jahrzehnte selbstverständlicher Teil der Konsolengenerationen waren, sind heute eine Seltenheit. Stattdessen dominieren steigende Kosten und technische Limitationen die Landschaft. Insgesamt ist die Situation komplex und von vielen Faktoren geprägt. Die wirtschaftlichen, politischen und technologischen Umstände verschmelzen zu einem Bild, das zeigt: Die Ära einfacher und vorhersagbarer Verbesserungen im Bereich der Chips geht zu Ende. Gleichzeitig fordert dies Industrie und Verbraucher heraus, neue Wege im Umgang mit Technologieinvestitionen zu finden und sich auf eine neue Phase der Konsolengeschichte einzustellen.

Ein Bewusstsein für diese Veränderungen hilft, die Dynamik und Herausforderungen der Gamingbranche besser zu verstehen und vorbereitet in die kommenden Jahre zu blicken.