In der heutigen Umweltforschung stehen per- und polyfluorierte Alkylsubstanzen, kurz PFAS, zunehmend im Fokus. Bekannt als 'Forever Chemicals', sind diese Verbindungen für ihre unvergleichliche chemische Stabilität berüchtigt. Sie reichern sich über Jahrzehnte hinweg in Böden, Gewässern und Organismen an und entziehen sich dabei herkömmlichen Abbauprozessen. Trotz intensiver Untersuchungen war bislang unklar, warum diese Stoffe so beharrlich ihren Weg in die Umwelt finden und sich dort kaum abbauen lassen. Eine aktuelle Studie bringt nun eine bahnbrechende Erkenntnis ans Licht: Bei hohen Konzentrationen können sich PFAS-Moleküle selbst zu zellartigen Strukturen organisieren, sogenannten Vesikeln oder Doppelmembranen.

Dieses Selbstorganisationsverhalten könnte einen entscheidenden Beitrag zur Persistenz dieser Stoffe in natürlichen Systemen leisten. Die molekulare Architektur von PFAS unterscheidet sich grundlegend von anderen organischen Verbindungen. Ihre charakteristische Kette aus Kohlenstoff und Fluor ist extrem stabil und resistent gegenüber chemischer und biologischer Zersetzung. Dadurch bleiben sie nicht nur in der Umwelt bestehen, sondern können sich auch in lebenden Organismen anreichern und potenzielle Gesundheitsrisiken verursachen. Entgegen der bisherigen Annahme, dass diese Moleküle stets als einzelne, ungebundene Einheiten vorliegen, zeigen neueste Forschungen, dass sie bei hohen Konzentrationen eine überraschende Fähigkeit besitzen: Sie bilden komplexe, membranartige Strukturen, die mit den Membranen von biologischen Zellen vergleichbar sind.

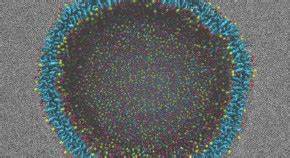

Diese Doppelmembranen bestehen aus zwei Lagen arrangierter Moleküle, die sich selbst stabilisieren und eine abgetrennte innere Kammer schaffen. In biologischen Systemen sind solche Vesikel entscheidend für Zellfunktionen, da sie Reaktionsräume abgrenzen und den Austausch von Stoffen regulieren. Dass eine rein chemische Substanz wie PFAS ähnliche Strukturen bilden kann, setzt einen neuen Meilenstein im Verständnis ihrer Umweltverhalten. Es erklärt, wie diese Substanzen eine physikalisch stabilisierte Barriere kreieren, die sie vor Abbau schützt und gleichzeitig ihre Mobilität und Interaktion mit anderen Umweltkomponenten beeinflusst. Die Forschung, die diese Entdeckung ermöglichte, basiert auf experimentellen Analysen und computergestützten Simulationen.

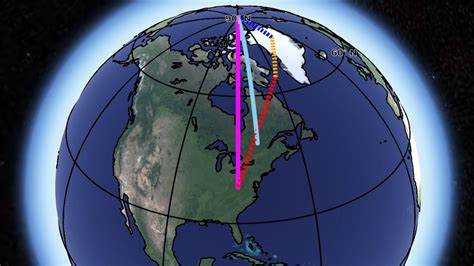

Wissenschaftler konnten anhand moderner Mikroskopie und spektroskopischer Techniken beobachten, wie PFAS-Moleküle in wässrigen Lösungen Lipid-ähnliche Doppelmembranen ausbilden. Die Simulationen lieferten detaillierte Einblicke in die molekularen Kräfte, die diese Selbstorganisation antreiben, darunter hydrophobe Wechselwirkungen und die elektrostatische Abstoßung der Fluoratome. Diese Vesikel entstehen typischerweise, wenn die Konzentration der Moleküle einen kritischen Wert überschreitet. Diese Schwelle ist in natürlichen Umgebungen wie verunreinigten Grundwasservorkommen oder kontaminierten Böden durchaus erreichbar, insbesondere an Hotspots von PFAS-Emissionen. Dadurch könnten diese zellähnlichen Strukturen die Verteilung und Persistenz von PFAS in der Umwelt erheblich beeinflussen, indem sie die Ausbreitung verzögern oder bestimmte Bereiche nachhaltig kontaminieren.

Darüber hinaus eröffnen diese Erkenntnisse neue Forschungsperspektiven für die Entwicklung von Technologien zur Sanierung von PFAS-belasteten Böden und Gewässern. Die Membranbildung könnte genutzt werden, um PFAS gezielt zu binden oder abzutrennen. Möglich wäre beispielsweise der Entwurf von Filtrationsverfahren, die diese Vesikel erkennen und entfernen, oder die Entwicklung von Molekülen, die die Selbstorganisation der PFAS stören und so ihren Abbau erleichtern. Aus gesundheitlicher Sicht unterstreicht die Membranbildung zusätzlich die Herausforderungen bei der Bekämpfung von PFAS-Expositionen. Da diese Vesikel als stabile Strukturen fungieren, könnten sie sich nicht nur in der Umwelt, sondern auch im menschlichen Körper in bestimmten Geweben ansammeln und dort biologische Prozesse beeinflussen.

Die genaue Rolle solcher Strukturen bei der Toxizität und Bioakkumulation von PFAS ist daher ein wichtiges Forschungsfeld, das künftig intensiv bearbeitet wird, um Risiken besser einschätzen und minimieren zu können. Neben Umweltschutz und Gesundheit hat die Entdeckung auch fundamentale Bedeutung für die Chemie und Materialwissenschaften. Sie zeigt, dass selbst extrem stabile, synthetische Moleküle die Fähigkeit besitzen, komplexe supramolekulare Strukturen auszubilden, die bisher vor allem biologischen Molekülen vorbehalten waren. Dieses Verhalten könnte in der Zukunft sogar für innovative Materialkonzepte genutzt werden, etwa bei der Entwicklung neuer Nanomaterialien oder funktioneller Membranen mit hoher Widerstandsfähigkeit. In der Öffentlichkeit wächst das Bewusstsein für die Gefahren und die lange Haltbarkeit von PFAS.

Regierungen weltweit verabschieden zunehmend schärfere Regelungen zur Reduzierung der Emissionen und zur Kontrolle bestehender Kontaminationen. Die Erkenntnis, dass sich diese Moleküle in zellähnlicher Form organisieren, unterstreicht die Komplexität des Problems und macht deutlich, dass konventionelle Ansätze allein nicht ausreichen werden. Um effektiv gegen die Belastung durch diese Chemikalien vorzugehen, sind interdisziplinäre Anstrengungen erforderlich, die Chemie, Umweltwissenschaften, Medizin und Technik vereinen. Das Phänomen der Selbstorganisation von 'Forever Chemicals' stellt einen wichtigen Durchbruch im Verständnis dar, wie langlebige Schadstoffe in unserem Ökosystem interagieren. Indem wir verstehen, wie PFAS sich strukturieren und warum sie so widerstandsfähig sind, können wir besser Lösungen entwickeln, um ihre Verbreitung einzudämmen und die Folgen für Umwelt und Gesundheit zu minimieren.

Die Forschung steht zwar noch am Anfang, doch die gewonnenen Erkenntnisse bieten Hoffnung, die mysteriöse Langlebigkeit dieser Substanzen eines Tages überwinden zu können.