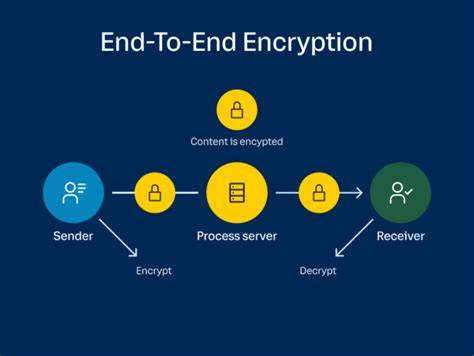

Die Verschlüsselung digitaler Kommunikation gilt als eines der wichtigsten Instrumente zum Schutz der Privatsphäre und der Datensicherheit im Internet. Insbesondere Ende-zu-Ende-Verschlüsselung ermöglicht es Nutzern, Nachrichten so zu senden, dass nur der Absender und der Empfänger sie lesen können, ohne dass Dritte – selbst die Diensteanbieter – Zugriff auf die Inhalte haben. Diese Technologie hat sich als unverzichtbar erwiesen für kritische Informationstransfers, sei es für Journalisten, Aktivisten, Unternehmen oder den normalen Alltag von Millionen Menschen. Doch in der Europäischen Union zeichnet sich eine Wende ab, die das Ende der Verschlüsselung, wie wir sie heute kennen, einläuten könnte. Die Kommission plant neue Maßnahmen, um den Strafverfolgungsbehörden den Zugang zu verschlüsselter Kommunikation zu erleichtern.

Diese Entwicklung sorgt für einen intensiven Konflikt zwischen Sicherheitsinteressen des Staates und dem Recht auf Datenschutz und digitale Selbstbestimmung. Die Hintergrundstrategie trägt den Titel ProtectEU und wurde im April 2025 vorgestellt. Sie ist Teil eines umfassenderen Maßnahmenpakets, das darauf abzielt, die EU gegen Bedrohungen durch organisierte Kriminalität, Terrorismus und feindliche Staaten abzusichern. Ein zentrales Element ist die Forderung nach „rechtmäßigem und effektivem Zugang zu Daten für Strafverfolgungsbehörden“. Dies soll unter anderem durch eine Anpassung der bestehenden Datenaufbewahrungsregeln und durch neue technische Werkzeuge ermöglicht werden.

Die Gesetzesinitiativen konzentrieren sich dabei besonders auf die Problematik der Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, da sie Polizeibehörden vor große Hürden stellt, illegale Inhalte und kriminelle Kommunikation aufzudecken. Ende-zu-Ende-Verschlüsselung funktioniert mithilfe eines individuellen Schlüssels, der ausschließlich auf den Geräten der Kommunikationspartner gespeichert ist. Nachrichten werden darin so verschlüsselt, dass niemand sonst ihren Inhalt lesen kann – nicht einmal die Betreiber der Messenger-Dienste. Anwendungen wie Signal oder WhatsApp sind Beispiele für solche Technologien, die mittlerweile Milliarden Nutzer weltweit verwenden. Aus technischer Sicht macht sie einen direkten Zugriff auf die übertragenen Daten unmöglich, ohne dass die systemische Sicherheit des gesamten Kommunikationskanals gefährdet wird.

Die Initiativen der EU zielen darauf ab, diese Technologie zu „schwächen“ oder auf andere Weise zu umgehen, um den Behörden den Zugang zu bestimmten Nachrichten zu ermöglichen, wenn es um schwerwiegende Straftaten geht, etwa bei der Verbreitung von Kindesmissbrauchsmaterial (CSAM). Das EU-Parlament und verschiedene Mitgliedsstaaten führen diesen Punkt als Hauptargument an: Die End-to-End-Verschlüsselung wird von Kriminellen benutzt, um sich der Aufklärung zu entziehen und Straftaten zu verbergen. Wirklich signifikante Fälle zeigen, dass Täter soziale Netzwerke und verschlüsselte Messenger-Dienste systematisch nutzen, um illegal Inhalte zu verbreiten oder zu suchen. Diese Forderungen stoßen allerdings auf massiven Widerstand seitens Datenschutzaktivisten, IT-Sicherheitsexperten und einem Großteil der Zivilgesellschaft in Europa. 39 Organisationen in ganz Europa sowie mehr als 40 renommierte Privatheits- und Sicherheitsexperten haben sich in einem offenen Brief an die zuständige EU-Kommissarin Henna Virkkunen gewandt, um vor den gravierenden Gefahren zu warnen, die eine Abschwächung der Verschlüsselung mit sich bringen würde.

Das Hauptargument lautet, dass eine „Hintertür“ oder Backdoor in der Verschlüsselung niemals sicher sein kann und somit nicht nur Kriminelle, sondern auch andere Akteure wie Hacker oder autoritäre Regime Zugang zu sensiblen Daten erhalten könnten. Die Folge wären eine dramatische Verringerung der digitalen Sicherheit aller Nutzer und ein Eingriff in fundamentale Freiheitsrechte. Die Diskussion bringt auch ethische Fragen mit sich. Im Zentrum steht der Schutz von Kindern und der Wunsch, sexualisierte Gewalt zu verhindern oder zu verfolgen. Organisationen wie Protect Children aus Helsinki betonen, dass missbräuchliche Bilder in großem Umfang in verschlüsselten Diensten zirkulieren, die für Ermittler kaum erreichbar sind.

Technologie zum Künstlichen Intelligenz-gestützten Scannen von Bildern wird als ein Mittel vorgestellt, diese Inhalte zu erkennen, ohne dass Menschen direkt privaten Nachrichteninhalt sichten müssen. Dies stellt wiederum neue Anforderungen an Datenschutz und Gesetzgebung. Kritiker fürchten jedoch, dass eine solche Massenüberwachung von privaten Nachrichten das Ende der durchdringenden privaten Kommunikation in Europa bedeuten würde. Die politische Landschaft innerhalb der EU zeigt sich hier als gespalten. Einige Staaten wie Spanien fordern sogar ein vollständiges Verbot von Verschlüsselung, während Länder wie die Niederlande, Finnland und Österreich vor den Risiken warnen, die eine Abschwächung des Schutzes mit sich bringt.

Deutschland hat sich in dieser Debatte eher zurückhaltend gezeigt, gehört aber zu jenen Staaten, die eine vorsichtige Balance zwischen Sicherheit und Privatsphäre suchen. Frankreich ging kürzlich denselben schwierigen Weg und verabschiedete zunächst ein Gesetz, das der Polizei ermöglichen sollte, sich heimlich in verschlüsselte Chats einzuklinken. Dieses Gesetz wurde allerdings wieder zurückgenommen, nachdem Experten und Öffentlichkeit auf die möglichen Folgen einer massiven Schwächung der Verschlüsselung aufmerksam gemacht hatten. Ein entscheidender Punkt der Debatte ist auch, dass viele Sicherheitsbehörden argumentieren, nicht die Menge der verfügbaren Daten sei das Problem, sondern die Fähigkeit, bestehende Daten effektiv zu verwalten und auszuwerten. In einem Bericht von Europol und Eurojust heißt es, dass die Herausforderungen eher im Datenmanagement liegen, nicht im kompletten Mangel an Informationen – auch wenn diese verschlüsselt sind.

Datenschutzaktivisten sehen in den Forderungen der Behörden jedoch das Vorzeichen für einen umfassenderen Überwachungsausbau, der in Zukunft alle Kommunikationskanäle erfassen könnte. Gerichtsurteile des Europäischen Gerichtshofs sowie des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte haben bisher klare Grenzen für die Einmischung des Staates in die Privatkommunikation gezogen. Beispiele wie das Verbot von flächendeckender Gesichtserkennung in öffentlichen Räumen und die Beschränkungen für Datenretention durch Unternehmen zeigen, dass die Grundrechte weiterhin hohen Stellenwert genießen. Diese Entscheidungen könnten auch als Maßstab für die bevorstehenden Gesetzesprozesse zur Verschlüsselung dienen. Politische Vertreter wie die tschechische Grünen-Abgeordnete Markéta Gregorová betonen, dass Verschlüsselung „keine Bedrohung, sondern eine Grundsäule sicherer digitaler Kommunikation“ sei.

Sie ist ein unverzichtbares Werkzeug für diverse gesellschaftliche Gruppen, nicht nur für Kriminelle. Auch die deutsche Sozialdemokratin Birgit Sippel warnt, dass der „dringende Bedarf der Strafverfolgung“ mit keinem Preis erkauft werden dürfe. Jeder Zugang zu verschlüsselten Daten müsse streng reguliert, begrenzt und von unabhängigen Kontrollinstanzen überwacht werden, um einen Ausverkauf der Privatsphäre zu verhindern. Die Zukunft der Verschlüsselung in der EU wird somit von einem komplexen Spannungsfeld zwischen Sicherheitsinteressen, technologischen Möglichkeiten und dem Schutz individueller Rechte geprägt sein. Die kommenden Gesetzgebungen, öffentliche Debatten und technische Innovationen entscheiden darüber, ob die EU ihre führende Rolle im Bereich Datenschutz aufrechterhalten kann oder ob sie schrittweise in Richtung eines umfassenden Überwachungsstaates driftet.

Für Nutzer bedeutet dies, aufmerksam zu bleiben und in der politischen Debatte ihre Stimme für eine sichere und freie digitale Kommunikation zu erheben. In der globalen Perspektive nimmt Europäische Union in der Regel eine Vorreiterrolle ein, wenn es um Datenschutz geht – zu denken ist an die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO). Die aktuellen Herausforderungen rund um die Verschlüsselung zeigen jedoch, dass technische Entwicklungen und Sicherheitsbedenken an ihre Grenzen stoßen, wenn das Ziel sein soll, alle Nutzer gleichermaßen zu schützen und den gesellschaftlichen Nutzen von Privatsphäre mit der Strafverfolgung zu verbinden. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das „Ende der Verschlüsselung, wie wir sie kennen“ keine einfache, rein technische Frage ist. Vielmehr handelt es sich um eine gesellschaftliche und politische Herausforderung, die weitreichende Konsequenzen für Freiheit, Sicherheit und Demokratie in Europa haben wird.

Der Balanceakt zwischen der Wahrung persönlicher Daten und effektiver Bekämpfung von Kriminalität wird die nächsten Jahre prägen und erfordert ein hohes Maß an Transparenz, technologischem Sachverstand und Bürgerbeteiligung. Nur so kann die Verschlüsselung weiterhin ein Bollwerk gegen Überwachung bleiben – und nicht zur Achillesferse moderner digitaler Freiheit werden.

![Solving Scala's Build Problem with the Mill Build Tool [video]](/images/A7FF83C3-5FD6-4D3E-BB45-4ECB3768C3B7)