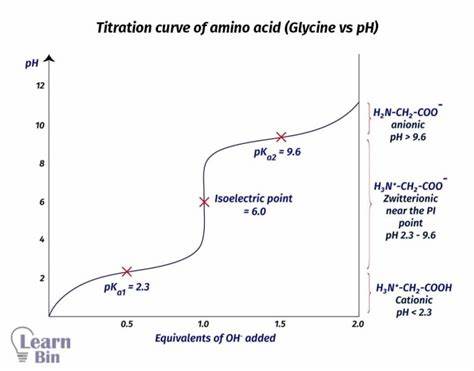

In der heutigen Zeit, in der Gesundheit und Wohlbefinden immer mehr an Bedeutung gewinnen, erfreuen sich Nahrungsergänzungsmittel großer Beliebtheit. Glycin, eine der kleinsten Aminosäuren, rückt dabei zunehmend ins Licht der Forschung und Diskussion. Viele Menschen wenden sich Glycin zu, um Schlafqualität, geistige Leistungsfähigkeit und Stimmung zu verbessern. Doch wie belastbar sind diese Versprechen? Um dieser Frage auf den Grund zu gehen, ist es sinnvoll, die Wirkung von Glycin anhand des Evidence-Based Truth Claim Scale, kurz ETCS, zu bewerten – einem Werkzeug, das die wissenschaftliche Validität von Gesundheitsclaims objektiv darstellt. Die ETCS berücksichtigt methodische Qualität, Replikation von Studien, Expertenkonsens, biologisch plausible Wirkmechanismen sowie Widerstandsfähigkeit gegenüber kritischer Prüfung.

Diese Herangehensweise ermöglicht eine differenzierte Einschätzung eines Supplements jenseits von Hypes und Marketingversprechen. Glycin ist die einfachste proteinogene Aminosäure und erfüllt im menschlichen Organismus zahlreiche Funktionen. Von zentraler Bedeutung ist seine Rolle als Neurotransmitter und Modulator im Zentralnervensystem. Gerade für Schlaf und Ruhephasen bietet Glycin faszinierende Ansatzpunkte. Wissenschaftliche Untersuchungen haben mehrfach gezeigt, dass die Einnahme von Glycin vor dem Zubettgehen den Einschlafprozess beschleunigen und die Schlafqualität verbessern kann.

Diese Befunde basieren auf mehreren randomisierten, kontrollierten Studien, die eine vergleichsweise hohe methodische Qualität aufweisen. Zwar liefert die Replikation noch nicht in allen Subpopulationen eine einheitliche Wirkung, allerdings bestätigen erste Meta-Analysen die positiven Effekte. Im Detail vermittelt Glycin als inhibitorischer Neurotransmitter hemmende Signale im Gehirn, besonders über die Verstärkung von GABA, dem wichtigsten beruhigenden Neurotransmitter des zentralen Nervensystems. Diese neurochemische Interaktion erklärt gut, warum Glycin eine entspannende und schlaffördernde Wirkung entfalten kann. Trotz einiger Grenzen bei der Erprobung ist der vorhandene wissenschaftliche Konsens insgesamt positiv, wobei Experten Glycin als unterstützenden Baustein im Schlafmanagement anerkennen – nicht als alleiniges Wundermittel.

Neben dem Aspekt des Schlafs wird die potenzielle Verbesserung kognitiver Funktionen durch Glycin diskutiert. Glycins Einfluss auf Rezeptoren des zentralen Nervensystems, insbesondere auf den NMDA-Rezeptor, bildet die Grundlage für die Hypothese, dass es Lernfähigkeit, Gedächtnis und Konzentration fördern könnte. Die Verbindungen zu neuroplastischen Prozessen wirken dabei sehr vielversprechend, denn die Plastizität neuronaler Netze ist entscheidend für kognitive Flexibilität und Anpassungsfähigkeit. Die vorliegenden Studien zur kognitiven Wirkung von Glycin sind jedoch noch weniger umfangreich. Viele Untersuchungen sind klein, von kurzer Dauer oder liefern eher vorläufige Resultate.

Zudem teilen sich die Meinungen unter Fachleuten, da die Wirkstärke und -konstanz bei gesunden Erwachsenen nicht immer überzeugend nachgewiesen werden konnten. Die subjektive Natur vieler kognitiver Messungen erschwert objektive Bewertungen erheblich und eröffnet so Spielraum für Inkonsistenzen in den Ergebnissen. Trotz allem spricht die biologisch plausible Wirkung für eine moderate Unterstützung kognitiver Prozesse, insbesondere bei Personen mit vorübergehenden Leistungseinbußen oder erhöhtem Stresslevel. Ein weiterer Bereich, in dem Glycin zunehmend Beachtung findet, ist die emotionale Stabilität und mentale Gesundheit. Glycins Wirkung als Neurotransmitter mit beruhigender Wirkung legt nahe, dass es sich günstig auf Angstzustände, Stimmungsschwankungen und Stresssymptome auswirken könnte.

Erste Studien deuten auf moderate Verbesserungen der Stimmungslage hin, vor allem in stressbedingten Situationen oder bei Personen mit leichten depressiven Symptomen. Die medizinische Fachwelt bleibt jedoch vorsichtig, da die Datenlage hinsichtlich Reproduzierbarkeit und Generalisierbarkeit nicht ausgeschöpft ist. Unterschiede zwischen individuellen Reaktionen und der Dosierung erschweren auch hier eine eindeutige Empfehlung. Dennoch wird Glycin als potenzieller Baustein in einem ganzheitlichen Konzept der mentalen Gesundheitsförderung gesehen, der keine Nebenwirkungen bei Standarddosierungen aufweist und einfach in den Alltag integrierbar ist. Insgesamt betrachtet ergibt sich für Glycin eine ETCS-Bewertung im Bereich von 68 von 100 Punkten.

Diese Einschätzung reflektiert eine starke Evidenz mit Vorbehalten, wobei besonders der Effekt auf die Schlafqualität am überzeugendsten belegt ist. Fortschritte in der Forschung könnten in Zukunft weitere positive Aspekte untermauern, vor allem bei kognitiven und psychischen Funktionen. Die Sicherheit, geringe Kosten und breite Verfügbarkeit von Glycin machen es zu einer attraktiven Option für Menschen, die ihre Gesundheit gezielt unterstützen wollen, ohne auf riskante oder teure Alternativen zurückzugreifen. Für die tägliche Anwendung empfehlen Experten typischerweise eine Einnahme im Bereich von drei bis fünf Gramm, idealerweise vor dem Schlafengehen. Dabei gilt jedoch wie bei allen Ergänzungsmitteln: Kein Ersatz für eine ausgewogene Ernährung, ausreichend Bewegung und eine gesunde Lebensführung.

Die optimale Nutzung von Glycin erfordert auch stets eine individuelle Anpassung, denn nicht jeder reagiert gleich auf solche Interventionen. Abschließend lässt sich sagen, dass Glycin weit mehr als nur eine unscheinbare Aminosäure ist. Die systematische Anwendung des Evidence-Based Truth Claim Scale hilft zu erkennen, dass die Substanz solide wissenschaftliche Grundlagen besitzt, die ihre Wirkung auf wichtige Lebensbereiche stützen. In einer Welt voller kurzlebiger Wellness-Trends ist Glycin somit eine empfehlenswerte und verlässliche Ergänzung. Die Forschung bleibt spannend und vielversprechend, wir können in den kommenden Jahren mit weiteren Erkenntnissen rechnen, die das Bild noch klarer zeichnen werden.

Bis dahin bleibt ein kritischer Blick angebracht, der Größe und Grenzen von Glycin realistisch einschätzt, ohne dabei Innovationen in der Gesundheitsförderung zu vernachlässigen.