Die rasante Entwicklung der Quantencomputing-Technologie hat in den letzten Jahren bedeutende Fortschritte erzielt. Insbesondere die zuverlässige Speicherung und Verarbeitung von Quantenzuständen gilt als entscheidender Faktor für die Praxisreife von Quantencomputern. Eine herausfordernde Aufgabe ist dabei die Fehlerkorrektur in solchen Systemen, denn Quantenzustände sind extrem anfällig für Umwelteinflüsse wie Rauschen, Dekohärenz und Verluste. Bislang fokussierten sich häufige Ansätze auf die Fehlerkorrektur von sogenannten Qubits, den quantenmechanischen Analogen zu klassischen Bits. Die jüngste Erfolgsmeldung von Forschern der Yale University markiert jedoch einen wesentlichen Fortschritt in der Anwendung von Fehlerkorrektur auf Qudits – Quantensysteme, die mehr als zwei Zustände besitzen und damit einen größeren Hilbertraum nutzen.

Das eröffnet neue Perspektiven für robustere und leistungsfähigere Quantencomputer. Ein Qubit ist ein quantenmechanisches System mit zwei Zuständen, typischerweise mit den Bezeichnungen |0⟩ und |1⟩. Aufgrund der quantenmechanischen Superposition kann es jedoch Zustände einnehmen, die eine Mischung aus beiden sind, was die einzigartige Rechenleistung von Quantencomputern ermöglicht. Qudits hingegen erweitern dieses Konzept, indem sie Quantensysteme mit drei, vier oder mehr Zuständen verwenden. Beispielsweise werden bei einem Qutrit drei Ebenen verwendet, bei einem Ququart vier.

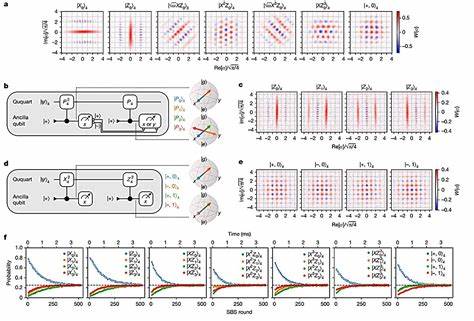

Die Dimension des Hilbertraums, also des Raums möglicher Quantenzustände, ist größer, was komplexere und potenziell effizientere Operationen erlaubt. Die Herausforderung bei Qudits liegt darin, dass die Fehlerkorrektur komplizierter wird und experimentell schwierig umzusetzen ist. Die jüngste Studie präsentierte jedoch den erstmaligen erfolgreich experimentellen Nachweis, dass man mittels der Gottesman-Kitaev-Preskill (GKP) bosonischen Codes tatsächlich fehlerkorrigierende Operationen auf Qudits umsetzen kann. Dabei wurde ein Qutrit und ein Ququart eingesetzt, um quantenmechanische Informationen zu speichern und vor Fehlern zu schützen. Der Einsatz dieser codespezifischen GKP-Struktur erlaubt eine effiziente Korrektur von typischen Fehlerquellen wie Photonverlust und Dephasierung.

Ein wichtiger Faktor des Erfolgs war der Einsatz eines Verstärkenden Lernalgorithmus (Reinforcement Learning), eine Unterkategorie des maschinellen Lernens, die durch Versuch und Irrtum Strategien optimiert. Dieser Algorithmus half den Wissenschaftlern dabei herauszufinden, wie Fehler am effektivsten erkannt und korrigiert werden können und wie man Quantengatter optimal steuert. Durch diesen interdisziplinären Ansatz wurden die theoretischen Modelle und praktischen Experimente miteinander verknüpft, um eine bislang unerreichte Leistung bei der Fehlerkorrektur für Qudits zu erzielen. Die experimentellen Ergebnisse zeigten, dass die Fehlerkorrektur tatsächlich über das sogenannte Break-Even-Niveau hinaus gelang. Mit anderen Worten: Die korrigierte Quantenspeicherzeit war länger als die ungeschützte Zeit, was ein entscheidender Nachweis dafür ist, dass Fehlerkorrektur in Qudit-Systemen effektiv funktionieren kann.

Dies ist ein Meilenstein, der aufzeigt, dass die Nutzung größerer Hilberträume nicht nur theoretisch sinnvoll, sondern praktisch realisierbar ist. Das erhöht die Hoffnung auf hardwareeffizientere und skalierbarere Quantenrechner, die in der Lage sind, komplexere Quantum-Algorithmen zuverlässig auszuführen. Das Potenzial von Qudits erstreckt sich über verschiedene Bereiche der Quanteninformatik hinaus. Aufgrund der größeren Zustandsvielfalt können Quantenprozesse wie das Bauen von Quantenlogikgattern, die Erzeugung spezieller magischer Zustände und die Simulation komplexer Quantensysteme vereinfacht werden. Zudem erwarten Experten, dass Qudits die Entwicklung von Quantenalgorithmen erleichtern und beschleunigen, indem sie höhere Rechenkapazitäten pro physikalischem System ermöglichen.

Somit könnten Aufgaben, die mit herkömmlichen Qubits nur sehr schwer zu lösen sind, durch qudit-basierte Systeme effizienter angegangen werden. Trotz der Vorteile gibt es auch gewisse technische Herausforderungen. Die Forscher beobachteten, dass GKP Qudit-Zustände anfälliger für Photonverluste und Dephasierung sind, was die Lebensdauer der gespeicherten quantenmechanischen Information leicht reduziert. Dennoch überwiegen die Vorteile durch den Zugang zu vielfältigeren logischen Zuständen. Die weitere Verbesserung von Kohärenzzeiten und fehlerkorrigierenden Algorithmen wird in künftigen Studien eine zentrale Rolle spielen, um den praktischen Einsatz von Qudits im Quantencomputing zu ermöglichen.

Die Bedeutung dieser Forschung für weitere wissenschaftliche und industrielle Anwendungsfelder ist enorm. Robuste und skalierbare Quantencomputer könnten Lösungen in der Kryptographie hervorbringen, die selbst moderne klassische Verschlüsselungsverfahren herausfordern, indem sie beispielsweise sicherere Kommunikationsprotokolle ermöglichen oder bestehende Ansätze knacken. Auch in der Materialwissenschaft könnten neue, bisher unbekannte Materialien durch quantummechanische Simulationen entdeckt werden, die auf klassischen Systemen kaum möglich sind. Besonders im Bereich der Arzneimittelforschung könnten virtuelle Modellierungen komplexer Moleküle dazu beitragen, neue Medikamente effizienter und kostengünstiger zu entwickeln. Diese wissenschaftliche Arbeit wurde im renommierten Journal Nature veröffentlicht und unterstreicht den interdisziplinären Charakter der Forschung, welche Physik, Informatik und Ingenieurswissenschaften vereint.

Die Kombination von fortschrittlicher Quantenhardware mit künstlicher Intelligenz zeigt eindrucksvoll, wie innovative Technologien Hand in Hand arbeiten können, um fundamentale Hürden in der Quanteninformatik zu überwinden. Dies setzt Impulse für weitere Forschungsprojekte weltweit und könnte die Landschaft des Quantencomputings grundlegend prägen. Zusammenfassend stellt die erste erfolgreiche experimentelle Demonstration der Fehlerkorrektur von Qudits einen bedeutenden Schritt in Richtung praktischer Quantentechnologien dar. Durch eine verbesserte Fehlerresistenz und den Zugang zu größeren Hilberträumen könnten zukünftige Quantencomputer schneller, effizienter und vielseitiger werden. Die Forschung verdeutlicht, dass über die herkömmlichen Qubit-Modelle hinausgehende Systeme wie Qudits nicht nur theoretische Konzepte bleiben, sondern auch realistisch umgesetzt und genutzt werden können.

Mit diesen weiteren Fortschritten rücken Anwendungen in den Bereichen Kryptographie, Materialentwicklung und Medizin immer näher an die Realität. In Anbetracht der rasant wachsenden Forschungsergebnisse und technologischem Fortschritt ist es wahrscheinlich, dass Qudit-basierte Quantencomputer in den kommenden Jahren eine zunehmende Rolle einnehmen werden. Die Studie der Yale-Forscher hebt hervor, wie wichtig es ist, neue Ansätze zur Fehlerkorrektur zu entwickeln und experimentell zu validieren. Insbesondere die Verbindung von Quantenphysik mit Methoden der künstlichen Intelligenz wird sich als Schlüsselfaktor erweisen, um die Herausforderung der fehleranfälligen Quanteninformation zu meistern und letztlich leistungsfähige Quantenrechner zu realisieren, die weit über heutige Grenzen hinausgehen.