JavaScript ist die am weitesten verbreitete Programmiersprache für Webentwicklung und bildet die Grundlage für unzählige interaktive Websites und Anwendungen. Trotz ihrer Popularität stellt die Behandlung von Fehlern in JavaScript-Programmen eine besondere Herausforderung dar. Fehler können vielfältige Ursachen haben – von unerwarteten Benutzereingaben über Netzwerkprobleme bis hin zu fehlerhaften Abhängigkeiten. Die Art und Weise, wie diese Fehler abgefangen und behandelt werden, hat großen Einfluss auf die Stabilität der Anwendung, die Entwicklererfahrung und nicht zuletzt auch auf die Nutzerzufriedenheit. Fehlerbehandlung in JavaScript ist kein bloßes Zusatzfeature, sondern eine essenzielle Disziplin.

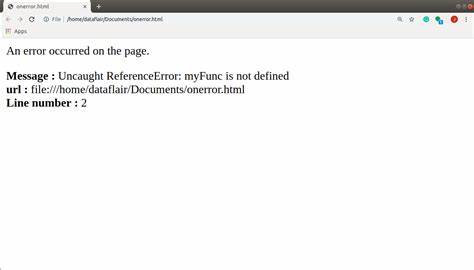

Ohne souveräne Handhabung von Fehlerfällen droht die Anwendung im schlimmsten Fall vollständig abzustürzen oder Informationen an den Nutzer zu verlieren. Dies führt nicht nur zu einer schlechten User Experience, sondern erschwert auch die Fehlersuche und Pflege für Entwicklerteams erheblich. Die Grundlagen der Fehlerbehandlung in JavaScript basieren auf den Kernkonzepten try, catch und throw. Wenn ein Abschnitt des Codes ein potenzielles Problem birgt, kann dieser in einen try-Block gesetzt werden. Treten während der Ausführung Fehler auf, „werden sie geworfen“ und gelangen in den catch-Block, der die Möglichkeit bietet, den Fehler zu behandeln oder zumindest sinnvoll darauf zu reagieren.

Beispielhaft gilt das für die Verarbeitung von JSON-Daten: Versucht ein Skript JSON-Daten zu parsen, die nicht korrekt formatiert sind, erzeugt die Funktion JSON.parse einen Fehler. Ohne einen try/catch-Mechanismus würde dies die Ausführung stoppen, mit Fehlerbehandlung kann die Applikation jedoch professionell darauf reagieren. Besonderheiten ergeben sich zudem bei der Asynchronität von JavaScript-Code. Netzwerkaufrufe, Dateioperationen oder timerbasierte Funktionen laufen oft asynchron ab und geben im Erfolgsfall eine Promise zurück, im Fehlerfall eine Ablehnung.

Diese Fehler lassen sich ebenfalls mit try/catch in Kombination mit async/await oder über die Methoden .then und .catch zuverlässig verarbeiten. Das korrekte Abfangen solcher Fehler ist grundlegend, um unerwartete Anwendungszustände zu verhindern. Ein oft übersehenes Problem bei JavaScript ist die „Fehlerblase“ (oder Fehlerbubbling).

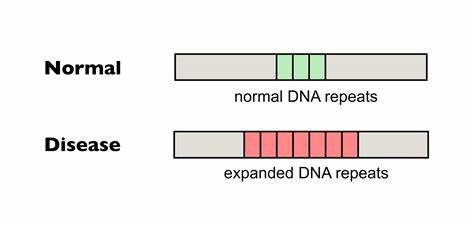

Das bedeutet, dass Fehler von der Stelle, an der sie ausgelöst werden, durch die Aufrufkette nach oben wandern, bis sie entweder gefangen oder zum globalen Kontext gelangen. Dies kann gewollt sein, wenn zentrale Fehlerhandler verwendet werden, birgt aber die Gefahr, dass nicht behandelte Fehler die gesamte Anwendung zum Stillstand bringen können. Deshalb ist es wichtig, auf den richtigen Ebenen Fehler aufzufangen und dabei Balance zwischen sauberer Fehlerausbreitung und Stabilität zu halten. Ein gewichtiger Stolperstein ist die Tatsache, dass in JavaScript grundsätzlich alles als Fehler geworfen werden kann – von Strings und Zahlen bis hin zu komplexen Objekten. Dies führt dazu, dass man als Entwickler in einem catch-Block häufig mit unerwarteten Fehlerwerten konfrontiert wird, die keine konsistente Struktur besitzen.

Die Konsequenz ist, dass die Fehlerbehandlung immer robust gegenüber verschiedenen Fehlertypen programmiert werden muss. Eine verbreitete Praxis ist es, ausschließlich Error-Objekte zu werfen, was konsistentere und besser nachvollziehbare Fehlernachrichten ermöglicht. Auch die Typsicherheit in diesem Zusammenhang erweist sich als unzureichend. TypeScript, das JavaScript mit statischen Typen ergänzt, bietet keine native Möglichkeit, zu deklarieren, welche Fehler eine Funktion werfen kann. In catch-Blöcken typisiert TypeScript Fehler standardmäßig als unknown oder any, was Entwickler zwingt, vor der Nutzung weitere Prüfungen und Castings durchzuführen.

Dies kann den Entwicklungsprozess verkomplizieren und erfordert disziplinierten Umgang mit Fehlern. Als pragmatische Antwort auf diese Herausforderungen setzen viele Entwickler auf hilfreiche Utility-Funktionen, die Fehler objektiv auswerten und nutzerfreundlich aufbereiten. Beispiele sind Funktionen wie parseError, die verschiedene Fehlerobjekte analysieren und in verständliche Strings umwandeln. Dies erleichtert den Umgang mit vielfältigen Fehlerquellen, ohne dass an jeder Stelle der Codebasis dieselbe komplexe Logik wiederholt werden muss. Ein weiterer Schritt ist die Integration solcher Parser in UI-Bibliotheken, die Fehler über visuelle Hinweise wie Toast-Nachrichten anzeigen und so die Kommunikation mit dem Nutzer verbessern.

Neben diesen Utilities gibt es auch speziellere Ansätze, die komplett auf das klassische Exception-Werfen verzichten. Bibliotheken wie neverthrow implementieren ein Konzept inspiriert von Rust, das sogenannte Result- oder Either-Typen. Statt Fehler zu werfen, geben Funktionen hier ein Objekt zurück, das entweder ein erfolgreiches Ergebnis oder einen Fehler enthält. Das zwingt Entwickler dazu, das Ergebnis immer explizit zu prüfen und macht Fehlersituationen zum Teil der Typdefinition und Code-Struktur. Zwar erfordert dieses Muster Umdenken und kann zunächst aufwändig erscheinen, es führt aber zu besser wartbarem und vorhersagbarem Code.

Noch weiter geht das Functional-Effect-System, wie zum Beispiel die Bibliothek Effect für TypeScript. Dieser Ansatz integriert Fehlerbehandlung in eine umfassende Architektur für Nebenläufigkeit, Ressourcenmanagement und Zustandskontrolle. Fehler werden als Typ der Effekte definiert und durch den Compiler überprüft. Diese Methode ist ausgereift und sehr mächtig, allerdings auch komplex und für kleinere Projekte möglicherweise überdimensioniert. Warum sind Diskussionen über Fehlerbehandlung in JavaScript so leidenschaftlich? Ein Grund liegt in der Natur der Sprache selbst.

JavaScript ist dynamisch, flexibel und bietet wenig Vorgaben, wie Fehler strukturell zu behandeln sind. Diese Offenheit ist eine Stärke, macht es aber auch schwer, verbindliche Best Practices einzuführen. Der Versuch, diese Lücke durch statische Typisierung in TypeScript zu schließen, stößt jedoch an Grenzen und bleibt unvollständig. Letztlich gibt es keine perfekte, universelle Lösung. Für Entwickler heißt das, sie sollten sich den Charakter ihrer Anwendung und ihres Teams betrachten, um eine abgestimmte Fehlerstrategie zu entwickeln.

Das beginnt mit dem konsequenten Gebrauch von try/catch und der Bereitschaft, Fehler sichtbar zu machen, statt sie stillschweigend zu ignorieren. Gute Konventionen – etwa das Vermeiden von Werfen von primitiven Werten oder der Einsatz von Utility-Funktionen – erleichtern ein konsistentes Fehlerhandling. Wer größere oder komplexe Anwendungen baut, profitiert von Bibliotheken, die Fehlerszenarien typisieren und das Problem frühzeitig erkennbar machen. Die wichtigste Botschaft dabei ist: Fehlerhandling ist nicht nur ein technisches Detail, sondern Ausdruck von Qualitätsbewusstsein und Verantwortlichkeit. Programme, die Fehler adäquat behandeln, bieten eine bessere User Experience, erleichtern die Pflege und erhöhen die langfristige Stabilität.

Nichts im Entwicklungsprozess ist so schädlich wie das Risiko von unerwartetem Absturz oder unverständlichen Zustandssituationen für Nutzer und Entwickler. Daher lohnt es sich, Zeit in das Verständnis der zugrundeliegenden Konzepte zu investieren und konsequent bewährte Muster anzuwenden. Ob mit klassischen try/catch-Mechanismen, mit Typed-Result-Objekten oder mit vollumfänglichen Effekt-Systemen – wichtigste ist, dass Fehler gesehen, eingeordnet und behandelt werden. Auf diese Weise macht der Umgang mit JavaScript-Fehlern Schluss mit chaotischen Situationen und ebnet den Weg zu zuverlässigeren und professionelleren Webanwendungen.