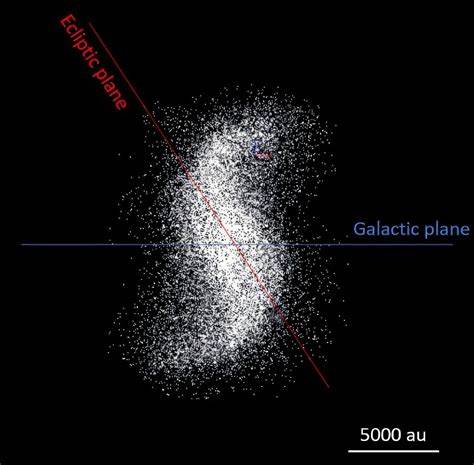

Die Oortsche Wolke gilt seit langem als die mystische Heimat tausender Kometen und potentieller Überreste aus der Entstehungszeit unseres Sonnensystems. Diese gewaltige, kugelförmige Ansammlung eisiger Körper umgibt das Sonnensystem in Entfernungen von mehreren tausend astronomischen Einheiten und stellt eine Art Grenzbereich unseres kosmischen Zuhauses dar. Während die äußeren Regionen der Oortschen Wolke weitgehend unerforscht sind, haben neuere Studien, insbesondere im Bereich der inneren Oortschen Wolke, faszinierende Strukturen zutage gefördert, darunter eine Spiralform, die bislang unbekannt und äußerst überraschend ist. Die innere Oortsche Wolke ist jener Bereich, der sich näher am Sonnensystem befindet, typischerweise in einer Entfernung von etwa 2000 bis 10.000 Astronomischen Einheiten.

Dort befinden sich Objekte, die durch die Gravitation der Planeten und vorbeiziehender Sterne leicht beeinflusst werden können. Lange Zeit ging man davon aus, dass die Verteilung der Objekte in dieser Region relativ gleichmäßig und sphärisch sei, ohne erkennbare Muster. Die Entdeckung einer Spiralstruktur ändert dieses Bild grundlegend und eröffnet neue Möglichkeiten zur Erforschung der Dynamik und Evolution der Oortschen Wolke. Wie kam es zu dieser Entdeckung? Moderne Teleskope und Beobachtungstechniken, kombiniert mit computergestützten Simulationen, haben Forschern ermöglicht, bislang verborgene Muster in der Verteilung der inneren Oortsche Wolke sichtbar zu machen. Die Spiralstruktur lässt sich auf die Wirkungen verschiedener Kräfte zurückführen, unter anderem auf die gravitative Wechselwirkung mit den großen Gasplaneten unseres Sonnensystems, besonders mit Jupiter und Saturn, aber auch auf die Einflüsse vorbeiziehender Sterne und sogar mögliche dunkle Materie-Effekte oder unbekannte Objekte jenseits der Neptunbahn.

Die herausragende Bedeutung dieser Spiralstruktur liegt darin, dass sie neue Einblicke in die Umlaufbahnen und die Entstehungsgeschichte der Kometen geben kann. Kometen aus der Oortschen Wolke gelangen manchmal ins innere Sonnensystem und liefern Wissenschaftlern wertvolle Informationen über die Ursprungsbedingungen unseres Planetensystems vor über vier Milliarden Jahren. Die Spiralstruktur weist darauf hin, dass die Kräfte, die auf die Oortsche Wolke einwirken, nicht nur zufällige Einflüsse darstellen, sondern durch komplexe Wechselwirkungen dauerhaft geformt und stabilisiert werden können. Darüber hinaus stellt sich die Frage, ob ähnliche Spiralformationen auch in den Oortschen Wolken anderer Sternensysteme existieren. Sollten solche Strukturen universell sein, könnten sie entscheidend zum Verständnis der planetaren Bildung und Entwicklung im galaktischen Maßstab beitragen.

Die Erforschung der inneren Oortschen Wolke mit ihren auffälligen Spiralarmen könnte daher auch Hinweise auf die Prozesse liefern, welche die Verteilung von Kometen und anderen kleinkörpern in anderen Sonnensystemen bestimmen. Die Entdeckungen laden auch zu Spekulationen ein, welche Rolle dunkle Materie oder hypothetische Objekte wie der sogenannte Planet Neun bei der Gestaltung der Spiralstruktur spielen könnten. Besonders die Anomalien in den Bahnen einiger transneptunischer Objekte haben die Suche nach einem weiteren, bislang unsichtbaren Planeten angeregt, der die Bahnbewegungen vieler Oortsche Wolken-Körper beeinflussen könnte. Die Spiralstruktur könnte ein indirekter Hinweis auf eine solche Präsenz sein, da ihre Form und Ausrichtung bestimmten gravitationalen Kräften entsprechen, die sich nur durch die Einwirkung eines massereichen Körpers erklären ließen. Zusätzlich findet die Entdeckung Resonanz in der Analyse, wie die Sonne selbst mit ihrer Bewegung durch die Milchstraße wechselwirkt.

Diese galaktische Bewegung beeinflusst die Oortsche Wolke und könnte periodische Veränderungen in der Struktur verursachen. Die Spiralform innerhalb der inneren Oortsche Wolke könnte somit ein dynamisches Relikt vergangener Nahvorbeiflüge anderer Sterne oder galaktischer Gezeiten sein. Technologisch bedingt ist die Erforschung der Oortschen Wolke auch aufgrund der enormen Distanzen eine Herausforderung. Doch mit fortschreitenden Instrumenten wie dem Weltraumteleskop James Webb und den verbesserten Daten der Gaia-Mission, die präzise Sternbewegungen misst, eröffnen sich neue Möglichkeiten, die feingliedrigen Strukturen in den äußeren Bereichen unseres Sonnensystems besser zu verstehen und zu kartieren. Die Wissenschaftler arbeiten daran, umfangreiche Modelle zu entwickeln, die sowohl die Spiralstruktur der inneren Oortschen Wolke als auch alle bekannten Einflüsse – von Planeten, stellaren Nahpassagen bis zur galaktischen Gravitation – in Einklang bringen.

Durch diese Modelle soll auch geklärt werden, welche Implikationen die Spiralstruktur für das Risiko möglicher Kometeneinschläge auf der Erde und für die Suche nach außerirdischem Leben in unserem kosmischen Umfeld hat. Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Entdeckung einer Spiralstruktur im Inneren der Oortschen Wolke neue Horizonte in der Planetologie und Himmelsmechanik eröffnet. Sie zeigt, wie vielschichtig und dynamisch die Region jenseits der planetraren Umlaufbahnen tatsächlich ist und dass das Sonnensystem weit mehr als nur eine Ansammlung isolierter Himmelskörper darstellt, nämlich ein kompliziertes, sich ständig veränderndes Netzwerk gravitationaler Wechselwirkungen. Für die zukünftige Forschung bedeutet das, dass die bislang als träge eingeschätzte Oortsche Wolke eines der aktivsten und unvorhersehbarsten Gebiete unseres kosmischen Nachbarschaft sein kann. Die Erkenntnisse über die Spiralstruktur können nicht nur unser Verständnis der Entstehung und Entwicklung von Kometen verbessern, sondern auch Hinweise geben, wie Planeten und andere Himmelskörper im Laufe der Zeit beeinflusst und vielleicht gar neu verteilt werden.