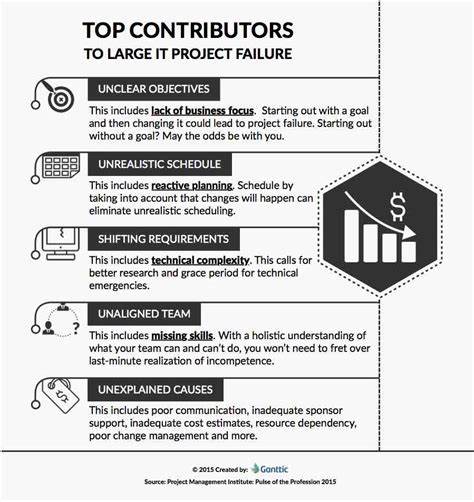

Projekte in großen Technologieunternehmen haben häufig mit zahlreichen Herausforderungen zu kämpfen, die sich negativ auf ihren Erfolg auswirken können. Trotz der enormen Ressourcen, die viele dieser Konzerne zur Verfügung haben, fällt es ihnen nicht selten schwer, neue Entwicklungen erfolgreich umzusetzen. Ein genauer Blick auf die Ursachen zeigt, dass der Misserfolg von Projekten in solchen Unternehmen vielfältige Gründe hat, die von überambitionierten Plänen bis hin zu politischen Dynamiken innerhalb der Organisation reichen. Ein zentraler Grund für das Scheitern von Projekten ist, dass manche Vorhaben schon von Anfang an zum Scheitern verurteilt sind. Dies liegt oftmals daran, dass die Projekte mit unrealistischen Erwartungen oder falschen Annahmen starten, die sich im Nachhinein als technisch nicht umsetzbar oder wirtschaftlich nicht tragbar herausstellen.

Häufig kommt es vor, dass Führungskräfte versuchen, erfolgreiche Start-ups oder Wettbewerber zu imitieren, weil sie meinen, durch die schiere Anzahl an Ingenieuren könne man deren Produktideen schneller und besser realisieren. Doch oft werden dabei entscheidende Faktoren wie Unternehmenskultur, Agilität oder Innovationsgeschwindigkeit unterschätzt. Selbst wenn die Umsetzung ohne technische Hürden laufen würde, bleibt die Erfolgschance gering, wenn das Projekt von vornherein unpassend aufgestellt wurde. Ein weiterer häufiger Grund ist der Mangel an politischer Unterstützung innerhalb des Unternehmens. Selbst vielversprechende Projekte können scheitern, wenn es keine kontinuierliche Rückendeckung durch die Führungsebene gibt.

Große Organisationen leiden oft unter internem Wettbewerb um Ressourcen und Prioritäten. So kann es vorkommen, dass besonders wertvolle Entwickler mitten in einem Projekt abgezogen werden, um an anderen, zum damaligen Zeitpunkt höher priorisierten Vorhaben zu arbeiten. Dies führt zu Verzögerungen und Qualitätsproblemen, die sich negativ auf den Projekterfolg auswirken. Auch wenn ein Projekt technisch einwandfrei umgesetzt wird, benötigt es in der Regel ein starkes Commitment seitens des Managements, damit es durch alle Phasen – von der Entwicklung bis zur Markteinführung und darüber hinaus – unterstützt wird. Ein weitverbreitetes Scheitermuster ist außerdem das Phänomen, dass Schlüsselpersonen das Unternehmen verlassen und damit ein Projekt seine treibende Kraft verliert.

Besonders bei langfristigen, komplexen Vorhaben ist die Rolle eines Champions unverzichtbar. Verändert sich die Führungsstruktur, beispielsweise durch den Wechsel eines CTO oder eines leitenden Architekten, kann dies dazu führen, dass das Projekt in bürokratischen Prozessen stecken bleibt oder komplett auf Eis gelegt wird. Solche Wechsel sorgen oft für eine Neuausrichtung der Prioritäten, wodurch Projekte, die zuvor intensiv verfolgt wurden, plötzlich als weniger wichtig eingestuft und vernachlässigt werden. Auch sogenanntes Pech kann eine entscheidende Rolle spielen. Manche Projekte stoßen unerwartet auf Probleme, die schwer vorhersehbar sind, aber gravierende Auswirkungen auf den weiteren Verlauf haben.

Das können technische Zwischenfälle sein, die beispielsweise zu einer kompletten Systemunterbrechung führen oder einen erheblichen Imageschaden verursachen. Solche Vorfälle führen im schlimmsten Fall dazu, dass neue Sicherheits- und Compliance-Maßnahmen eingeführt werden, die zukünftige Fortschritte stark ausbremsen. Zusätzlich ist das Nutzerverhalten oftmals schwer einzuschätzen. Selbst wenn ein Produkt, eine Funktion oder ein Service auf Basis von Nutzerfeedback oder Marktanalysen entwickelt wurde, kann die tatsächliche Nutzung und Akzeptanz stark hinter den Erwartungen zurückbleiben. Führungskräfte verlieren in solchen Fällen häufig die Geduld und ziehen sich aus dem Projekt zurück.

Neben den externen Faktoren und organisatorischen Rahmenbedingungen liegen viele Scheitergründe auch in der Ausführung selbst. Selbst wenn die Voraussetzungen stimmen und das Projekt relevante Ziele verfolgt, kann eine misslungene Umsetzung zum Totalversagen führen. Unzureichende Planung, mangelnde Koordination zwischen Teams und unklare Kommunikation sind nur einige Beispiele für Fehler, die zum Scheitern beitragen. Daraus resultieren oft technische Mängel oder unzureichende Qualität des Endprodukts. Teilweise zeigt sich auch ein Mangel an Verantwortung oder Führung innerhalb des Engineering-Teams, was zu einer kaum überschaubaren Heterogenität der Ergebnisse führt und den Projektfluss hemmt.

Ein eher subtiler, aber dennoch sehr wirksamer Faktor für das Scheitern von Projekten ist die sogenannte „Todsünde durch tausend Schnitte“. Dahinter verbirgt sich der Prozess, in dem eine ursprünglich vielversprechende Idee durch ständige Änderungen, Kompromisse und Einflüsse von verschiedenen Stakeholdern so stark verwässert wird, dass sie am Ende nicht mehr funktioniert wie ursprünglich geplant. In großen Unternehmen müssen für neue Projekte viele Parteien überzeugt werden – Produktmanager, unterschiedliche Führungsebenen und weitere Teams. Jeder hat seine eigenen Interessen oder bevorzugte Prioritäten, die sich in Forderungen und Anpassungen äußern. Das führt dazu, dass das ursprüngliche Konzept so stark verändert wird, dass es seine Vorteile und Einzigartigkeit verliert.

Diese Dynamik ist besonders gefährlich, weil sie sich oft schleichend entwickelt und schwer zu stoppen ist. Lösungen für diese Herausforderungen existieren und setzen vor allem bei einem integrierten Management und einer besseren Kommunikation an. Klar definierte Zuständigkeiten und die Einführung eines starken, engagierten Sponsors können helfen, politische Unterstützungsprobleme zu umgehen. Dieser Sponsor braucht die Autorität und das Engagement, um Ressourcen zu sichern und sich gegen Gegenströmungen in der Organisation durchzusetzen. Darüber hinaus ist es hilfreich, die technische Machbarkeit frühzeitig und realistisch zu bewerten und nicht blind vor Optimismus oder Wettbewerbsdruck zu handeln.

Transparenz ist ebenfalls ein wichtiger Faktor für den Erfolg. Wenn Teams frühzeitig und laufend über Risiken, Herausforderungen und Fortschritte informieren, ist es für das Management leichter, Probleme zu erkennen und rechtzeitig gegenzusteuern. Agile Methoden, die schnelle Iterationen und Feedbackzyklen ermöglichen, helfen, größere Fehler zu vermeiden und das Produkt eng am Nutzerbedarf auszurichten. Der Umgang mit personellen Veränderungen hält weitere Chancen bereit. Etablierte Nachfolgepläne sowie eine gut dokumentierte Projektarbeit sorgen dafür, dass der Wechsel von Schlüsselpersonen nicht zum dramatischen Bruch führt.

Dabei sind regelmäßige Reviews und das Einbinden mehrerer Verantwortlicher hilfreich, damit kein Projekt von einer einzigen Person abhängig ist. Schließlich sollte der Umgang mit neuen Technologien und Trends durch eine kritischere Bewertung ergänzt werden. Insbesondere bei hochgelobten Innovationen wie künstlicher Intelligenz ist es wichtig, funktionierende Anwendungsgebiete realistisch einzuschätzen und nicht in Euphorie zu verfallen. Kompetenzreiche technische Führungsetagen, die einen realistischen Blick auf Möglichkeiten und Grenzen haben, sind hier entscheidend. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Scheitern von Projekten in großen Tech-Unternehmen ein komplexes Phänomen ist, das kulturelle, technische und organisatorische Dimensionen hat.

Ein Erfolgsfaktor ist die Fähigkeit des Unternehmens, realistisch einzuschätzen, wann eine Idee machbar ist, und interne politische Prozesse so zu gestalten, dass gültige Vorhaben nicht an Kleinstmeinungen oder internen Konflikten ersticken. Führungskräfte sollten gezielt unterstützend eingreifen und den notwendigen Rückhalt für Projekte sicherstellen. Gleichzeitig braucht es eine agile, transparente Kultur, die auf schnelles Lernen und Anpassung setzt. Nur so lassen sich technische Innovationen effizient realisieren und langfristig im Markt etabliert. Der windige Weg vom Konzept zur erfolgreichen Umsetzung stellt für etablierte Tech-Konzerne eine große Herausforderung dar, die durch eine Vielzahl von Faktoren erschwert wird.

Doch mit einem bewussten Fokus auf Machbarkeit, politische Rückendeckung, starke Führung und flexible Projektarbeit lassen sich die Stolpersteine minimieren und der Erfolg nachhaltiger gestalten. Die Unternehmen, die diese Mechanismen beherrschen, werden auch in Zukunft an der Spitze der digitalen Innovation stehen.