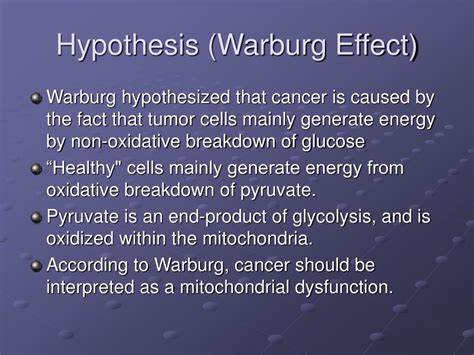

Die Erforschung der Krebsentstehung hat im Laufe der Jahrzehnte viele Theorien hervorgebracht. Eine der bedeutendsten ist die Warburg-Hypothese, formuliert von Otto Warburg in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Warburg beobachtete, dass Krebszellen trotz ausreichender Sauerstoffversorgung einen vermehrten anaeroben Stoffwechsel betreiben, bei dem vermehrt Laktat (Milchsäure) gebildet wird, anstatt über die oxidative Phosphorylierung in den Mitochondrien Energie zu gewinnen. Diese sogenannte „aerobe Glykolyse“ stellte für ihn einen pathologischen Zustand dar, der die Entstehung von Krebszellen begründet.

In den letzten Jahren hat sich aus dieser Hypothese die mitochondriale Metabolische Theorie des Krebses entwickelt und wird zunehmend als präzisere Erklärung für die bioenergetischen Veränderungen in Tumorzellen angesehen. Warburgs zentrale Beobachtung war, dass Krebszellen eine verminderte Fähigkeit zur oxidativen Phosphorylierung (OxPhos) aufweisen und als Folge verstärkt Energie durch Glykolyse gewinnen. Dazu misst er den Sauerstoffverbrauch als Marker für OxPhos und die Laktatproduktion als Marker für Glykolyse. Sein Schluss war, dass Krebszellen chronisch an einer mitochondrialen Respirationseinschränkung leiden, wodurch sie verstärkt auf anaerobe Energiegewinnung angewiesen sind. Damit verbunden ist eine verringerte ATP-Produktion über die Mitochondrien, die jedoch durch eine erhöhte Laktat-bedingte Substrat-Level-Phosphorylierung (SLP) teilweise kompensiert wird.

Im Laufe der Zeit wurde die Warburg-Hypothese vielfach diskutiert und teilweise infrage gestellt. Beispielsweise zeigte Sidney Weinhouse, dass einige Tumorzellen trotz hoher Glykolyserate noch einen normalen oder hohen Sauerstoffverbrauch aufwiesen, was gegen eine generelle mitochondrialen Dysfunktion sprach. Außerdem stellte sich heraus, dass Sauerstoffkonsum nicht zwangsläufig mit der ATP-Produktion durch OxPhos korreliert, da sich zelluläre Stoffwechselwege komplexer gestalten als ursprünglich angenommen. Die moderne Wissenschaft fand heraus, dass neben der Glykolyse und der klassischen OxPhos ein weiterer wichtiger ATP-Produktionsweg in Krebszellen existiert: die glutamin-vermittelte mitochondriale Substrat-Level-Phosphorylierung. Diese neu entdeckte Rolle von Glutamin stellt einen Paradigmenwechsel dar.

Während Warburg die Laktatproduktion als einzigen Indikator für eine kompensatorische ATP-Synthese betrachtete, ist heute bekannt, dass Glutamin über die Glutaminolyse in den Mitochondrien eine alternative ATP-Quelle bildet, unabhängig von der Sauerstoffverfügbarkeit. Dabei produziert diese Stoffwechselroute insbesondere Succinat als Endprodukt und trägt maßgeblich zum Energiehaushalt von Krebszellen bei. Dies erklärt, warum eine hohe Laktatproduktion nicht zwingend auf eine beeinträchtigte OxPhos hinweist und weshalb reine Messungen des Sauerstoffverbrauchs als Indikator für die mitochondriale Aktivität irreführend sein können. Die mitochondriale Metabolische Theorie des Krebses baut somit auf der Grundidee von Warburg auf, erweitert sie aber um das Verständnis alternativer ATP-Quellen und komplexer metabolischer Anpassungen in Tumorzellen. Sie betrachtet Krebs als ein primär mitochondriales Problem, bei dem die Dysfunktion der Mitochondrien, etwa durch strukturelle Veränderungen oder eine fehlerhafte Kardiolipin-Zusammensetzung, zu ineffizienter oxidativer Phosphorylierung führt.

Diese mitochondrialen Defekte bewirken erhöhte Produktion von reaktiven Sauerstoffspezies (ROS), die wiederum zu oxidativem Stress, Zellschäden und genetischer Instabilität beitragen – Faktoren, die zur Tumorentstehung und Progression führen. Neben der mitochondriale Dysfunktion zeigen Krebszellen häufig eine Akkumulation von Lipidtröpfchen im Zytoplasma, welche als ein weiterer metabolischer Marker angesehen werden. Diese Lipidtröpfchen entstehen, wenn die β-Oxidation von Fettsäuren aufgrund einer gestörten OxPhos eingeschränkt ist. Interessanterweise ist die bloße Verfügbarkeit von Fettsäuren in Krebszellen meist erhöht, doch werden diese primär nicht zum Energiegewinn über Fettsäureoxidation genutzt, sondern eher depotartig gespeichert. Dies dient vermutlich als Schutzmechanismus gegen oxidativen Stress und als Puffer während metabolischer Belastungen.

Aus therapeutischer Perspektive eröffnet die mitochondriale Metabolische Theorie innovative Ansätze. Da Krebszellen von einer derartigen metabolischen Dysfunktion und einer erhöhten Abhängigkeit von substrat-level-phosphorylierung in der Glykolyse und Glutaminolyse leben, kann man gezielt die Verfügbarkeit ihrer Hauptnährstoffe Glukose und Glutamin einschränken. Die sogenannte ketogene metabolische Therapie (KMT) setzt genau hier an. Durch eine kohlenhydratarme, fettreiche Ernährung wird der Blutzucker gesenkt und gleichzeitig Ketonkörper als alternative Energiequelle für normale Zellen erhöht. Viele Krebszellen, insbesondere solche mit mitochondrialer Dysfunktion, sind jedoch nicht in der Lage, Ketone effizient zu verwerten, wodurch ihr Überleben gehemmt wird.

Die Kombination aus Glukose- und Glutaminrestriktion bei gleichzeitig erhöhten Ketonkörpern kann somit den Tumorzellen die für ihr Wachstum und ihre Proliferation benötigte Energie und Bausteine entziehen, während normale Zellen geschützt werden. Die Puls-Press-Strategie kombiniert solche Stoffwechselstressoren, um Krebszellen gezielt zu schwächen, ohne die Wirtszellen zu schädigen. Darüber hinaus zeigen Studien, dass manche Medikamente, die ursprünglich gegen Parasiten entwickelt wurden, durch Beeinflussung der mitochondrialen Substrat-Level-Phosphorylierung eine unterstützende Rolle in der Krebstherapie spielen können. Ein weiterer wesentlicher Punkt der mitochondrialen Metabolischen Theorie ist die Erklärung der langjährigen Kontroverse um die genetische Mutationstheorie des Krebses. Viele Daten zeigen, dass zahlreiche Krebszellen ohne zwingende genetische Mutationen proliferieren können und auch, dass mutationsbedingte Veränderungen sich häufig nicht auf das mitochondriale Funktionsergebnis auswirken.

Dagegen können mitochondriale Dysfunktionen selbst epigenetische Veränderungen und genomische Instabilitäten bedingen, was die genetischen Veränderungen eher als Folge denn als Ursache der Krebsentstehung positioniert. Diese Sichtweise eröffnet eine neue Philosophie in der Krebsforschung. Die mitochondriale Dysfunktion und die damit verbundene metabolische Umprogrammierung sind nicht nur Ursache, sondern auch Treiber der malignen Transformation und des Tumorwachstums. Die damit verbundenen Veränderungen in Zelldifferenzierung, Zellzyklusregulation und Signaltransduktion können so erklärt werden, ohne einzelne Mutationen als primäre Auslöser zu betrachten. Im klinischen Kontext bedeutet dies, dass eine erfolgversprechende Krebsbekämpfung nicht nur im Anvisieren von Onkogenen und Mutationstreibern liegt, sondern vor allem auch in der Korrektur oder Kompensation der metabolischen Defekte.

Die ketogene metabolische Therapie stellt dabei einen vielversprechenden Ansatz dar, der gerade im Zusammenspiel mit anderen therapeutischen Verfahren das Potential birgt, Tumorwachstum zu kontrollieren und therapeutische Resistenz zu überwinden. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die mitochondriale Metabolische Theorie des Krebses die Warburg-Hypothese aktualisiert und erweitert. Krebs wird als mitochondriale Stoffwechselkrankheit verstanden, bei der eine chronische Dysfunktion der oxidative Phosphorylierung zugrunde liegt. Diese Dysfunktion führt zu einer Abhängigkeit von alternativen, weniger effizienten Energiegewinnungswegen wie Glykolyse und mitochondrialer Substrat-Level-Phosphorylierung, vorwiegend durch Glutaminmetabolismus. Die anhaltende metabolische Fehlregulation begünstigt die Tumorentstehung, das Wachstum, die Metastasierung und die Resistenz gegenüber Therapien.

Die Erkenntnisse ebnen den Weg für neue, weniger toxische und effektivere Behandlungsansätze, die den Energiestoffwechsel von Krebszellen gezielt angreifen und gleichzeitig die gesunden Zellen im Körper erhalten. Die zunehmende Verbreitung der molekularen und metabolischen Krebsforschung bestätigt die Relevanz dieses Ansatzes und zeigt, wie wichtig es ist, die Dynamik der Zellenergie in den Fokus der Krebsdiagnostik und -therapie zu rücken. Eine vertiefte Erforschung der mitochondrialen Mechanismen, der Rolle von Lipidtröpfchen als Biomarker für mitochondriale Insuffizienz und der komplexen Wechselwirkungen im Tumormikromilieu wird die Entwicklung spezifischer Therapiestrategien weiter vorantreiben und langfristig zur Verbesserung der Lebensqualität und Überlebenschancen von Krebspatienten beitragen.