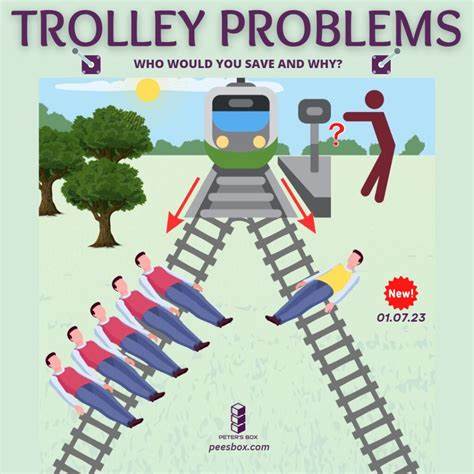

Das Leben fühlt sich oft an wie ein Trolley-Problem – ein klassisches moralisches Gedankenexperiment, bei dem man sich entscheiden muss, auf welchem Gleis ein herannahender Zug entlangfahren soll: Entweder überfährt er eine Gruppe Menschen oder einen Einzelnen. Diese düstere Fragestellung über ethische Entscheidungen und die Rolle des freien Willens lässt sich metaphorisch hervorragend auf das Leben und die alltäglichen Herausforderungen übertragen. Denn Tag für Tag stehen wir vor ähnlichen Dilemmata, wenn wir zwischen den Erwartungen anderer und unserem inneren Ich wählen müssen. In unserer Gesellschaft sind wir nie völlig frei von der Verantwortung gegenüber anderen Menschen. Schon früh im Leben lernen wir, dass Handlungen Konsequenzen für unser Umfeld haben, und oft geben wir den eigenen Bedürfnissen weniger Raum, um nicht vor unseren Mitmenschen zurückzufallen.

Damit beginnt der innere Konflikt, denn auch wenn wir unbewusst gestalten, möchten wir meist sowohl als gute Partner, Kinder, Freunde oder Mitglieder einer Gemeinschaft wahrgenommen werden als auch unseren eigenen Werten und Träumen gerecht werden. Der Philosophische Hintergrund des Trolley-Problems symbolisiert genau diesen Zwiespalt. Auf der einen Seite steht die Gruppe der Menschen, die für andere repräsentieren, was von uns erwartet wird: Verpflichtungen, Pflichten, soziale Rollen. Auf der anderen Seite steht die einzelne Person auf dem Nebengleis – das eigene Selbst, die wahre Persönlichkeit, die oft zugunsten der Zustimmung anderer vernachlässigt wird. So wie bei dem Gedankenexperiment müssen wir eine Entscheidung treffen, die einen Aspekt unseres Lebens buchstäblich „überfahren“ lässt.

Viele von uns verfallen dabei in das Muster, die Bedürfnisse anderer über die eigenen zu stellen. Das soziale Gefüge und der Wunsch, anerkannt zu werden, lenken unsere Entscheidungen mehr, als wir wahrhaben wollen. Ob im Beruf, in der Familie oder im Freundeskreis: wir versuchen es allen recht zu machen, um Konflikte zu vermeiden, geliebt zu werden oder einfach nur nicht aufzufallen. Dieses Lebensmodell ist jedoch nicht ohne Gefahr – es birgt die Gefahr, dass wir die Verbindung zu uns selbst verlieren und irgendwann an einem Punkt stehen, wo die Erfüllung fremder Erwartungen zur Last wird. Es ist wichtig zu erkennen, dass soziale Verantwortung und das Einstehen für andere durchaus tugendhaft sein können.

Wenn wir uns selbst bewusst dafür entscheiden, anderen zu helfen, zeigen wir nicht nur Empathie, sondern auch einen wertvollen Beitrag zum gesellschaftlichen Zusammenleben. Doch der entscheidende Punkt liegt darin, dass diese Fürsorge aus eigenem Antrieb entstehen sollte, nicht als bloße Reaktion auf äußeren Druck. Nur so bleibt die Integrität und die Freude an der eigenen Handlung erhalten – ein Prinzip, das sich tief in philosophischen Konzepten, wie etwa dem Individualismus von Ayn Rand, widerspiegelt. Ebenso gilt es zu verstehen, dass ein Leben ausschließlich nach der Meinung anderer gestaltet, oft nicht zu echter Selbstverwirklichung führt. Wer dauerhaft seinen wahren Bedürfnissen nicht folgt, setzt sich der Gefahr von Burnout, Unzufriedenheit und dem Verlust der eigenen Identität aus.

Das innere Selbst wird so zur „Person auf dem Nebengleis“, die wir immer wieder im Leben gefährden. Die Herausforderung besteht darin, eine Balance zu finden: Wir leben in Gemeinschaften und entziehen uns nicht unserer Verantwortung gegenüber Familie, Job und Gesellschaft. Gleichzeitig müssen wir aber auch dem Ruf nach Authentizität Folge leisten – dem Drang, ein Leben zu führen, das unseren wirklichen Interessen, Stärken und Leidenschaften entspricht. Dieses Spannungsfeld zwischen Individualität und sozialer Anpassung prägt viele Lebenswege und sorgt dafür, dass das Gefühl der Zerrissenheit universal ist. Im Alltag spiegelt sich dieses Dilemma in unzähligen Situationen wider.

Sei es die Entscheidung, einen ungeliebten Job zu kündigen, um einer eigenen kreativen Berufung zu folgen, oder das Aussprechen einer eigenen Meinung, obwohl diese vom Umfeld nicht geteilt wird. Wer sich nicht scheut, das Nebengleis zu wählen, muss zwar mit Konsequenzen rechnen – sei es Ablehnung, Missverständnisse oder das Gefühl von Einsamkeit – aber gewinnt dadurch die Möglichkeit, wirklich er selbst zu sein. Hinzu kommt, dass auch die Menschen in unserem Umfeld ihre eigenen Trolley-Probleme ausfechten. Das Verständnis, dass andere ebenfalls diese Entscheidungen treffen müssen, kann Empathie fördern und echte Beziehungen stärken, die auf gegenseitigem Respekt für Individualität beruhen. Diese Offenheit bildet die Grundlage eines sozialen Miteinanders, das nicht mehr nur auf Erwartungen basiert, sondern auf echtem Kontakt zwischen Personen.

Schließlich zeigt das metaphorische Bild des Trolley-Problems, wie essenziell es ist, sich selbst treu zu bleiben – „to thine own self be true“, wie es Shakespeare formulierte. Es gibt keinen Weg, der jeden zufriedenstellt, und somit ist das Scheitern, zumindest zeitweise, nicht zu vermeiden. Doch indem wir selbst die Verantwortung übernehmen und unser Leben bewusst gestalten, vermeiden wir es, die Rolle des bloßen Zuschauers einzunehmen, der hilflos zusieht, wie das Leben an ihm vorbeirauscht. Es geht nicht darum, egoistisch zu handeln, sondern authentisch und reflektiert. Wenn wir lernen, unsere inneren Wünsche zu erkennen und zu respektieren, eröffnet sich die Möglichkeit, erfüllendere und nachhaltigere Entscheidungen zu treffen.

Die Herausforderung des Lebens besteht darin, nicht nur das Wohl anderer zu berücksichtigen, sondern auch das eigene Glück – als untrennbare Einheit und Kern unserer Identität. Das Leben ist letztlich ein komplexes Netzwerk von Entscheidungen, Opfergaben und Kompromissen, das niemals perfekt sein wird. Doch gerade in dieser Unvollkommenheit liegt die Gelegenheit zur Wachstums- und Entfaltungsgeschichte, die jede einzelne Person einzigartig macht. Das Erkennen und Akzeptieren der eigenen Rolle im großen Ganzen liefert den Schlüssel zu einem selbstbestimmten Leben – trotz aller Widrigkeiten und Anforderungen von außen. Wer mutig genug ist, regelmäßig an der Weiche seines eigenen Trolleys zu stehen und wirklich zu wählen, produziert nicht nur für sich selbst, sondern auch für die Gemeinschaft einen authentischen Wert.

Denn nur wenn das echte Ich sichtbar wird, kann es auch anderen echten Halt und Inspiration sein. Darin zeigt sich eine tiefere Bedeutung des Trolley-Problems: Nicht nur eine ethische Frage, sondern eine Einladung zur Selbsterkenntnis und zur Gestaltung eines Lebens, das sowohl verbindet als auch frei macht.

![AI WebRTC Toy Demo (Libpeer and OpenAI Realtime API) [video]](/images/A64677AD-49B1-499F-B315-3BBE24DD6F88)