In den letzten Jahren hat die Entwicklung künstlicher Intelligenz eine beispiellose Dynamik aufgenommen. Sam Altman, CEO von OpenAI, hat eine interessante Perspektive auf den bisherigen Fortschritt im Bereich der Sprachmodelle und deren Bedeutung für das Verständnis von Künstlicher Allgemeiner Intelligenz, kurz AGI. Er ist der Überzeugung, dass nahezu jeder, der die heutigen KI-Produkte wie ChatGPT vor 2020 gesehen hätte, zu der Überzeugung gekommen wäre, dass AGI bereits Realität ist. Diese Einschätzung stammt aus einer kürzlich geführten Diskussion auf der jährlichen Veranstaltung des Datenanalyse- und Speicherunternehmens Snowflake in San Francisco – ein Anlass, bei dem Altman offen über die rasante Entwicklung der künstlichen Intelligenz sprach und tiefere Einblicke in die Bedeutung von AGI und die Herausforderungen der Zukunft gewährte. Der Begriff der künstlichen Allgemeinen Intelligenz ist seit Jahrzehnten ein zentraler Traum der KI-Forschung.

Im Kern beschreibt AGI eine Intelligenz, die gleichermaßen vielseitig und lernfähig ist wie ein menschliches Gehirn – eine Maschine, die nicht nur vorprogrammierte Aufgaben bewältigt, sondern flexibel, kreativ und selbstständig Probleme löst. Allerdings ist AGI ein nebulöser Begriff, dessen genaue Definition je nach Experten unterschiedlich ausfällt. Altman betont, dass diese begriffliche Unsicherheit wenig an der Relevanz des Fortschritts ändert. Viel wichtiger sei der Eindruck, den heutige Sprachmodelle und KI-Systeme auf Menschen erzeugen, die vor der technologischen Revolution der letzten Jahre standen. Die Entwicklung von GPT-3 im Jahr 2020 markierte einen bedeutenden Meilenstein.

Vor diesem Zeitpunkt gab es keine Sprachmodelle, die eine wirklich überzeugende und flüssige Kommunikation mit Menschen ermöglichten. Hätte man damals eine Demonstration von ChatGPT sehen können, so Altman, hätten „die meisten Menschen gesagt, dass dies auf jeden Fall AGI ist“. Diese Aussage verdeutlicht, wie revolutionär und leistungsfähig KI-Systeme mittlerweile sind. Das betrifft nicht nur die reine Kommunikation, sondern auch Anwendungen wie Codex, das Programmieraufgaben automatisiert und so zu einer ganz neuen Generation von intelligenten Assistenten beiträgt. Altman verweist darauf, dass unsere Erwartungshaltungen und Definitionen sich kontinuierlich angepasst haben.

Was vor fünf Jahren noch als Science-Fiction galt, ist mittlerweile Alltag in vielen Bereichen. Die Forschung schreitet mit zunehmender Geschwindigkeit voran, und die Fortschritte summieren sich Jahr für Jahr. Dabei sieht er keine Verlangsamung: „Die Rate des Fortschritts, die wir in den letzten fünf Jahren gesehen haben, sollte mindestens in den nächsten fünf Jahren so weitergehen, wahrscheinlich sogar darüber hinaus.“ Neben der technologischen Faszination zeigt sich aber auch eine gesellschaftliche Dimension dieses Phänomens. Altman spricht davon, dass die Einschätzung, wann AGI erreicht ist, zunehmend von populärer Meinung abhängen könnte.

Dies ist eine kontroverse Sichtweise, die den Unterschied zwischen wissenschaftlicher Erkenntnis und öffentlicher Wahrnehmung verdeutlicht. Wie bei anderen großen Fragen der Wissenschaft, etwa der Heilung von Krebs oder dem Verständnis dunkler Materie, bestimmt vielfach der gesellschaftliche Konsens, was als erreicht gilt – unabhängig davon, was die tatsächliche Forschung liefert. Ein besonderes Augenmerk legt Altman darauf, welche wissenschaftlichen Durchbrüche AGI darstellen könnten. Er beschreibt eine KI, die entweder autonom neue wissenschaftliche Erkenntnisse generiert oder Forscher in einem solchen Maße unterstützt, dass die globale Wissenschaftsforschung sich vervielfacht. Ein solcher technologischer Quantensprung würde für ihn als klare Evidenz für AGI gelten.

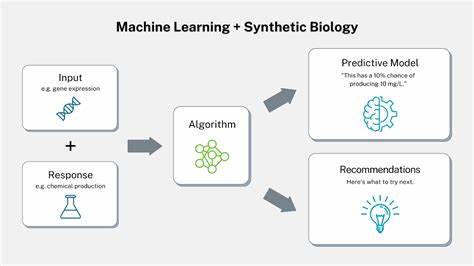

Die Vorstellung, dass KI die Art und Weise, wie wir Wissen schaffen, um ein Vielfaches verbessern kann, hat weitreichende Implikationen für Medizin, Physik, Biologie und viele andere Fachbereiche. Die Diskussion um Rechenleistung spielt im Kontext dieser Ambitionen eine zentrale Rolle. Auf Snowflakes Konferenz wurde Altman gefragt, was er mit dem 1000-fachen der aktuell verfügbaren Rechenkapazität tun würde. Seine Antwort war visionär: „Ich würde die KI damit intensiv auf die eigene Weiterentwicklung ansetzen und sie fragen, wie sie sich selbst verbessern kann. Anschließend würde ich das weiter verbesserte Modell befragen, wie wir die enorm gesteigerte Rechenkapazität am besten nutzen.

“ Diese Herangehensweise zeigt, wie selbstverstärkend sich Fortschritte entwickeln könnten – je mehr Leistung zur Verfügung steht, desto schneller könnte die KI sich weiterentwickeln. Der Snowflake-CEO Sridhar Ramaswamy ergänzte die Diskussion um konkrete Anwendungsmöglichkeiten jenseits der Tech-Branche, etwa im Bereich der RNA-Forschung. Hier liegt ein bedeutendes medizinisches Potenzial, das Krankheiten revolutionär bekämpfen könnte, indem es die Funktionsweise von Zellen detaillierter als je zuvor entschlüsselt. Die Verbindung massiver Rechenleistung, fortgeschrittener KI und lebenswissenschaftlicher Forschung könnte somit einen Durchbruch für die globale Gesundheit darstellen. Naturgemäß wirft die Aussicht auf eine enorme Zunahme an benötigter Rechenleistung auch Fragen hinsichtlich Energieverbrauch und Umweltauswirkungen auf.

Viele Kritiker äußern Befürchtungen, dass die steigenden Anforderungen im Bereich der KI die Klimakrise verschärfen könnten. Altman und andere Befürworter argumentieren jedoch, dass KI selbst langfristig Lösungen für Umweltprobleme bietet – etwa durch optimierte Energiesysteme, klimafreundliche Technologien und effizienteren Ressourceneinsatz. Die Hoffnung besteht darin, dass intelligente Maschinen dazu beitragen könnten, den Klimawandel zu bekämpfen und nachhaltige Entwicklung zu fördern. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Entwicklung der KI in den letzten Jahren weit schneller vorangeschritten ist, als viele erwartet hätten. Sam Altmans Perspektive zeigt, dass heutige Systeme wie ChatGPT nicht nur Werkzeuge, sondern Vorboten einer möglichen neuen Ära der Intelligenz sind.

Für Menschen vor 2020 hätte die Leistung solcher Modelle beinahe wie ein Durchbruch zum AGI gewirkt – was verdeutlicht, wie eng die Wahrnehmung von Intelligenz und Technologie miteinander verflochten sind. Die Zukunft der künstlichen Intelligenz ist sicherlich noch ungewiss und geprägt von Herausforderungen. Neben technischen Hürden stehen auch ethische und gesellschaftliche Fragen im Fokus. Wie gehen wir mit der Macht solcher Systeme um? Wie sichern wir faire Zugänge und vermeiden Risiken? Welche Rolle spielt der öffentliche Diskurs in der Definition von Fortschritt und Technologieakzeptanz? Nichtsdestotrotz führen die Entwicklungen um OpenAI und ChatGPT zu einer Neubewertung des Möglichkeitenrahmens für KI im Alltag, in der Wissenschaft und in der Wirtschaft. Die Aussicht, dass sich die Fortschritte weiterhin beschleunigen und die Grenzen zwischen stationärer Software und intelligenter, lernfähiger Maschine immer weiter verschwimmen, lässt eine spannende Zukunft erwarten.

Für Beobachter und Akteure gleichermaßen gilt es, die Chancen verantwortungsvoll zu nutzen und gleichzeitig wachsam zu bleiben gegenüber den Herausforderungen, die eine digitalisierte und KI-gestützte Welt mit sich bringt.