In den letzten Jahren hat sich eine bemerkenswerte Bewegung in der US-amerikanischen Technologie- und Investitionslandschaft herausgebildet, die unter dem Begriff „American Dynamism“ zusammengefasst wird. Dieses Konzept steht für den ehrgeizigen Ansatz, physische Produkte – von Hightech-Waffen über Raumfahrtkomponenten bis hin zu nachhaltig produzierten Fertigungsanlagen – zu entwickeln und zu bauen, die sowohl die nationale Sicherheit stärken als auch für traditionelle Familienwerte eintreten sollen. Im Zentrum dieser Bewegung stehen prominente Persönlichkeiten wie die Venture-Capitalistin Katherine Boyle, die mit ihrer „American Dynamism“-Initiative den Brückenschlag zwischen Silicon Valley und konservativen Kreisen sucht, um das amerikanische Selbstverständnis neu zu definieren und die Wirtschaftskraft neu zu beleben. Katherine Boyle, eine einflussreiche Investorin und Generalpartnerin bei Andreessen Horowitz, prägte den Begriff „American Dynamism“ als Beschreibung einer Investitionsstrategie, die sich gezielt auf Unternehmen konzentriert, die Produkte für den nationalen Sicherheitssektor und kritische Infrastruktur herstellen. Dabei liegt der Fokus klar auf Innovationen, die in der physischen Welt verankert sind – etwa der Fertigung von Raketenbauteilen, autonomen Drohnensystemen oder neuartigen Energiespeichern.

Boyle sieht diese Investitionen nicht nur als wirtschaftlich sinnvoll, sondern auch als moralisch notwendig an, um Amerika als Nation zu stärken und zu schützen. Die Rolle dieser Bewegung im Kontext der Familienpolitik ist besonders interessant. Boyle argumentiert, dass die Wiederbelebung des produzierenden Gewerbes und die Schaffung von gut bezahlten Arbeitsplätzen eine fundamentale pro-familiäre Strategie darstellt. In einer Zeit, in der der Arbeitsmarkt durch Automatisierung und Künstliche Intelligenz stark im Wandel ist, sieht sie in der Förderung von Hightech-Fertigung eine Möglichkeit, der „Entfremdung von Arbeit und Gemeinschaft“ entgegenzuwirken. Ein sicheres und prosperierendes Umfeld sei essenziell für Familien, die stabile Jobs und gesellschaftlichen Zusammenhalt suchen.

Diese Herangehensweise ist eng mit einem konservativen Wertekanon verbunden, der Familie als Grundlage der Nation versteht. Boyle erläutert, dass die Nation ohne Familien nicht existieren könne und technologische Innovationen daher so gestaltet sein sollten, dass sie Familien unterstützen, etwa durch flexible Arbeitsmodelle, die Eltern mehr Zeit für ihre Kinder ermöglichen. Unternehmen wie Odyssey, die Plattformen für Bildungsersparnisse in US-Bundesstaaten entwickeln, veranschaulichen, wie technologische Lösungen Familien direkte Kontrolle über Bildungschancen ihrer Kinder ermöglichen. Der Zusammenhang zwischen Technologie, Verteidigung und sozialen Werten wird auf Veranstaltungen wie dem American Dynamism Summit sichtbar, wo Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Technologie gemeinsame Visionen für eine industrielle Renaissance der Vereinigten Staaten präsentieren. Dort betonten Redner wie Vizepräsident J.

D. Vance, dass Innovation nicht als globaler Wettlauf um Schnelligkeit und Billigkeit verstanden werden dürfe, sondern als Verpflichtung, Produkte zu schaffen, die Amerika stärken und dessen Bürger schützen. Die historische Trennung zwischen den säkularen Tech-Zentren in Kalifornien und den politisch-konservativen Kreisen in Washington D.C. wird durch „American Dynamism“ zunehmend überwunden.

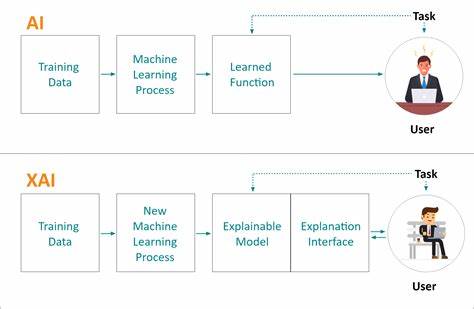

Dabei spielt die Verteidigungstechnologie eine Schlüsselrolle, die lange als tabu und moralisch umstritten galt, insbesondere nach Protesten wie gegen das Projekt Maven bei Google, das KI für militärische Drohnen einsetzte. Boyle zeigte sich frühzeitig als Befürworterin von Unternehmen wie Anduril Industries, die autonome Überwachungs- und Verteidigungssysteme herstellen. Diese beide Aspekte – technologische Innovation und patriotische Verpflichtung – werden in der aktuellen Debatte verschmolzen. Diese Bewegung sieht auch in der Künstlichen Intelligenz und Automatisierung keine Bedrohung für den Arbeitsmarkt, sondern eine Chance, neue Industrien entstehen zu lassen, die hochwertige, stabile Jobs bieten. Anders als nostalgische Vorstellungen, alte Industriezweige zu rekonstruieren, zielt „American Dynamism“ darauf ab, moderne Produktionsweisen zu etablieren, die auf Hightech, Effizienz und nationale Selbstbestimmung setzen.

Der kulturelle Wandel im Silicon Valley ist dabei evident: Immer mehr Gründer betonen, dass sie „für Amerika bauen“. Sie wenden sich von rein digitalen Produkten und Unterhaltung zu greifbaren Innovationen, die einen Beitrag zur Landesverteidigung und zur wirtschaftlichen Sicherheit leisten. Diese Entwicklung spiegelt auch eine ideologische Neuorientierung wider, die jedoch nicht zwingend parteipolitisch gebunden ist. Zwar herrscht eine Nähe zu konservativen Kreisen, dennoch kooperieren Unternehmen im Netzwerk von American Dynamism mit Vertretern beider Parteien und setzen auf pragmatische Lösungen. Dennoch gibt es Spannungen und unterschiedliche Perspektiven.

Populisten wie Steve Bannon äußern Skepsis gegenüber Silicon Valley und sehen in der technologischen Elite eher eine Bedrohung für die amerikanische Arbeiterklasse. Vizepräsident Vance und Boyle hingegen plädieren für einen optimistischen Blick auf technologische Entwicklungen, besonders im Bereich der KI, und betonen den potenziellen wirtschaftlichen Aufschwung durch gezielte Investitionen und Innovationen. Die „große amerikanische industrielle Wiedergeburt“ sollte laut ihnen nicht als Widerspruch zu sozialen und familiären Werten gesehen werden. Gleichzeitig positionieren sich progressive Kreise mit einer anderen Vision: Eine technologiegetriebene Zukunft, die vorrangig auf Nachhaltigkeit, umweltfreundliche Energie und soziale Gerechtigkeit setzt. Legislativen wie den Infrastrukturpaketen unter der Biden-Administration sehen sie als Weg, eine „Agenda des Überflusses“ zu schaffen, die Krankheiten bekämpft, erneuerbare Energie fördert und neue Arbeitsplätze schafft, dabei aber differierende Prioritäten setzt als die „American Dynamism“-Bewegung.

Trotz unterschiedlicher Ausrichtungen erkennbare Überschneidungen im Verständnis von Technologie als Motor gesellschaftlicher Entwicklung lassen einen Dialog zwischen den Lagern zu. Boyle betont, dass „Bauen“ eine politische Philosophie Amerikas sei, ein Ausdruck seines Geistes und seiner Identität, der Verantwortung gegenüber der Gemeinschaft und den Familien impliziert. Innovationsfreude werde nicht allein um der Menschheit willen angestrebt, sondern vor allem, um die USA als Nation zu schützen und zu fördern. Die Verschmelzung von Hightech, nationaler Identität und Familienpolitik ist eine spannende und komplexe Entwicklung, die die Zukunft der amerikanischen Wirtschaft und Gesellschaft maßgeblich prägen könnte. Durch gezielte Investitionen in Unternehmen, die Drohnen und andere Verteidigungstechnologien produzieren, aber gleichzeitig auf soziale Stabilität und Familienwohl achten, soll eine neue Kultur des „Bauens“ entstehen.

Diese könnte nicht nur Sicherheitsfragen lösen, sondern auch dazu beitragen, dass künftige Generationen in einem starken, prosperierenden und pro-familiären Amerika aufwachsen. Die Rolle von Technologie und Wirtschaft in der Gestaltung gesellschaftlicher Werte gewinnt damit eine neue Dimension. Die Geschichte des Aufbaus von Drohnen „für die Kinder“ steht symbolisch für eine Hoffnung auf eine Zukunft, in der technologische Innovation, patriotisches Engagement und familiäre Verantwortung gemeinsam den Weg in eine nachhaltige und sichere Gesellschaft weisen. Ob diese Vision auf breite Zustimmung trifft und wie sie sich gegenüber kritischen Stimmen behauptet, wird die politische und wirtschaftliche Entwicklung in den kommenden Jahren zeigen.