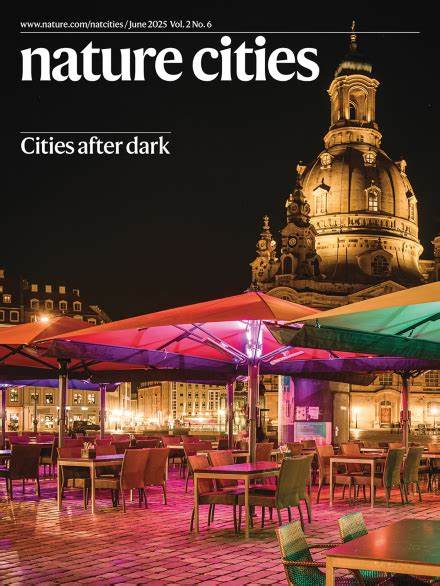

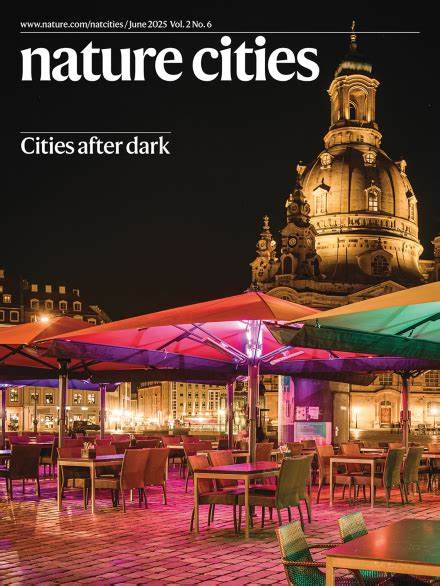

Die nächtliche Stadtlandschaft ist für viele Menschen ein vertrautes Bild: Hell erleuchtete Straßen, funkelnde Werbetafeln und beleuchtete Häuser prägen den urbanen Charakter unserer Zeit. Doch trotz der omnipräsenten Präsenz von Stadtlichtern gibt es erst seit Kurzem ein tieferes Verständnis darüber, wie sich diese unterschiedlichen Lichtquellen zusammensetzen und welche Auswirkungen sie auf Umwelt, Gesellschaft und Gesundheit haben. Eine Schlüsselrolle bei dieser Erkenntnis spielt die Bürgerwissenschaft – also die aktive Beteiligung von Privatpersonen an wissenschaftlichen Forschungsprozessen. Durch innovative Projekte und digitale Tools haben Bürger Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in ganz Deutschland wertvolle Daten geliefert, die nun neues Licht auf die tatsächliche Verteilung und Nutzung von künstlichen Lichtquellen im urbanen Raum werfen. Das Projekt Nachtlichter ist ein wegweisendes Beispiel für die Kraft der Bürgerwissenschaften in der Lichtforschung.

Seit 2021 nutzen Freiwillige eine speziell entwickelte App, um systematisch und flächendeckend Lichtquellen für eine Vielzahl deutscher Städte zu erfassen und zu klassifizieren. Dabei wurden erstaunliche 234.044 Lichtquellen im Untersuchungsgebiet von 22 km² gezählt. Diese Daten sind viel mehr als nur eine bloße Auflistung von Lampen und Laternen – sie ermöglichen es, Satellitendaten mit menschenverständlichen Einheiten wie der Anzahl der installierten Lichter pro Quadratkilometer zu verknüpfen und somit die Analyse der Lichtverschmutzung zu präzisieren. Eine besonders überraschende Erkenntnis ist, dass in den Stadtzentren Deutschlands die Mehrheit der Lichter keine Straßenbeleuchtung sind, sondern Werbelichter und ästhetische Beleuchtung überwiegen.

Das bedeutet, dass nicht nur städtische Verwaltungen, sondern auch Privatunternehmen und Gebäudeeigentümer maßgeblich zur Gesamthelligkeit der Städte beitragen. Während Straßenlaternen traditionell als Hauptelement urbaner Beleuchtung gelten, wird deutlich, dass diese einen kleineren Anteil an der Gesamtemission von Licht haben als viele zuvor angenommen haben. So sind zum Beispiel in der frühen Abendzeit beleuchtete Schilder und Geschäftsfassaden häufig zahlreicher als Straßenlaternen und überdauern teilweise auch bis nach Mitternacht. Die Auswirkungen dieser Erkenntnisse sind weitreichend. Künstliches Licht in der Nacht gilt inzwischen als Umweltverschmutzung mit ernstzunehmenden Folgen.

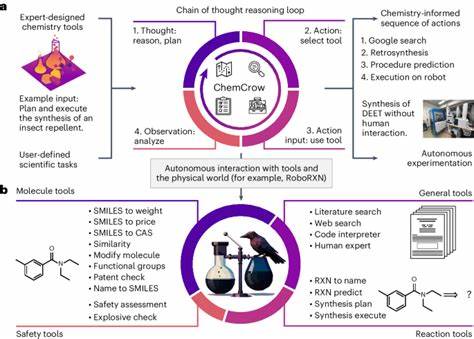

Es beeinflusst nicht nur das Wohlbefinden und die Gesundheit von Menschen, etwa durch Schlafstörungen und biologische Rhythmusverschiebungen, sondern hat auch tiefgreifende ökologische Effekte. Zahlreiche Tierarten werden durch die künstliche Beleuchtung gestört – Zugvögel können orientierungslos werden, nachtaktive Tiere verlieren Lebensraum und die natürliche Dunkelheit verschwindet zusehends. Dazu trägt das sogenannte „Skyglow“ bei, bei dem in Städten emittiertes Licht in die Atmosphäre gestreut wird und den Nachthimmel über weiten Gebieten aufhellt. Die Studie mit der Nachtlichter-App verbindet Messungen auf der Erde mit Satellitendaten aus dem Weltall, vor allem von Instrumenten wie dem Visible Infrared Imaging Radiometer Suite Day-Night Band (DNB). Diese Satelliten erfassen nächtliche Lichtemissionen aus dem All, doch bisher konnten diese Aufnahmen nur eingeschränkt interpretieren, da sie keine genaue Unterscheidung zwischen Lichtarten zuließen.

Die Bürgerwissenschaft ermöglicht es nun, das Puzzle mit Informationen von Grund auf zusammenzusetzen und so Satellitenmessungen mit konkreten Lichtquellen fassbar zu machen. Dadurch kann auch die Beziehung zwischen der Anzahl der Lichtquellen und der beobachteten Radiance genauer bestimmt werden – für Deutschland liegt sie bei etwa 219 Lichtern pro km² und nW cm⁻² sr⁻¹ Radiance um Mitternacht. Die methodischen Fortschritte, die das Projekt darstellt, bieten vielfältige Vorteile für Politik, Forschung und den urbanen Umweltschutz. Städte und Kommunen können mit Hilfe der Ergebnisse gezielter Maßnahmen umsetzen, etwa durch verbesserte Regulierung von Werbebeleuchtung, die Förderung von Abschirmungen an Lampen, um den Aufwärtslichtanteil zu minimieren, oder die Anpassung von Beleuchtungszeiten. Ein entsprechendes Beispiel bietet Frankreich, wo Werbung und Innenbeleuchtung reguliert werden, um unnötige Lichtemissionen zu reduzieren, ohne die nächtliche Sicherheit oder das Geschäftsumfeld zu beeinträchtigen.

Ein weiterer Aspekt betrifft die akkurate Einschätzung des Energieverbrauchs und der CO₂-Emissionen, die durch künstliche Beleuchtung in Städten verursacht werden. Viele Beleuchtungseinrichtungen laufen unnötig lange oder sind nicht optimal abgeschirmt, was Energieverschwendung bedeutet. Der Nachtlichter-Datensatz ermöglicht es, diese Praktiken sichtbar zu machen und nachhaltige Lösungswege aufzuzeigen. Bewegungsmelder und adaptive Steuerungen könnten zum Beispiel den Energieeinsatz reduzieren, zumal diese Technologien gerade in weniger städtischen Gebieten bereits relativ häufig Anwendung finden. Darüber hinaus eröffnet die Integration der Bürgermessungen mit Fernerkundungsdaten neue Möglichkeiten für die Umweltforschung.

So können Dringlichkeitsgebiete für Lichtreduzierung identifiziert, Maßnahmen evaluiert und Trends über die Zeit nachvollzogen werden. Die Dynamik der nächtlichen Beleuchtung, auch über Jahre hinweg, wird verständlicher, was wichtige Erkenntnisse für die Steuerung der Lichtverschmutzung liefert. Die Beteiligung vieler Bürger hat nicht nur zu einer wertvollen Datengrundlage geführt, sondern auch das Bewusstsein für Lichtverschmutzung in der Gesellschaft erhöht. Teilnehmer berichten von einer erhöhten Aufmerksamkeit für unnötige oder störende Lichtquellen in ihrem Umfeld, die sie teilweise in Dialog mit Stadtverwaltungen und Unternehmen bringen. Somit trägt das Projekt neben der wissenschaftlichen Erkenntnisgewinnung auch zur Umweltbildung und gesellschaftlichen Sensibilisierung bei.

Allerdings zeigt die Studie auch Grenzen auf. Die bislang besten Analysen beziehen sich hauptsächlich auf Deutschland, mit einigen wenigen Messungen in angrenzenden Ländern. Die Anwendbarkeit der gewonnenen Faktoren, wie der Umrechnung von Radiance auf Lichtquellenanzahl, muss in anderen Ländern mit unterschiedlichen urbanen Strukturen, Beleuchtungspraktiken und architektonischen Verhältnissen geprüft werden. Besonders in Städten mit großen Hochhäusern oder Industrieparks sind Anpassungen nötig. Auch die Wirkung von Fahrzeugbeleuchtung auf nächtliche Satellitenbilder bleibt ein offenes Forschungsfeld.

In Zukunft werden noch leistungsfähigere Satelliten und feinere Fernerkundungsdaten den Prozess unterstützen, ergänzend zu weiterhin notwendig bleibenden Bodenbeobachtungen. Die Kombination von künstlicher Intelligenz, Bürgerbeteiligung und hochauflösender Fernerkundung verspricht ein vertieftes Verständnis urbaner Lichtlandschaften und deren nachhaltiger Gestaltung. Die Aufgabe der Lichtverschmutzungsbekämpfung erfordert ein Umdenken in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Die neue Erkenntnis, dass Straßenlaternen nur einen Bruchteil der Gesamthelligkeit einer Stadt ausmachen, stellt herkömmliche Beleuchtungsstrategien infrage und öffnet die Tür zu umfassenderen Maßnahmen. Regulierung von Werbebeleuchtung, bessere Abschirmungen, automatisierte Steuerungen und auch weitreichende Bewusstseinsbildung bieten Wege, die nächtliche Umwelt besser zu schützen, Energiekosten zu senken und die Biodiversität zu bewahren.

DasCitizen-Science-Projekt Nachtlichter liefert hierfür eine evidenzbasierte Grundlage und zeigt auf, wie Wissenschaft und Gesellschaft gemeinschaftlich zum Schutz der urbanen Nacht beitragen können. Die Kombination von Data Collection, innovativer Technologie und engagierten Bürgern avanciert zu einem neuen Standard für Umweltschutz im 21. Jahrhundert. Die künstliche Beleuchtung der Städte ist somit nicht nur ein Thema für Ingenieure und Politiker, sondern für uns alle – als Nutzer, Beobachter und Mitgestalter nachts lebendiger urbaner Räume.