Im Jahr 2025 steht der Bundesmindestlohn offiziell als Armutslohn da, ein Zustand, der sowohl Ökonomen als auch Sozialpolitiker alarmiert. Obwohl der Mindestlohn in Deutschland rechtlich festgelegt ist, reicht dieser bei weitem nicht aus, um den grundlegenden Lebensunterhalt vieler Arbeitnehmer zu sichern. Verantwortlich für diese prekäre Situation sind verschiedene Faktoren, darunter die seit Jahren ausbleibenden Anpassungen des Mindestlohns an die steigenden Lebenshaltungskosten und die komplexe politische Landschaft, die notwendige Reformen erschwert. Diese Entwicklung hat weitreichende Folgen für die wirtschaftliche Sicherheit vieler Menschen und für die Gesellschaft insgesamt. Der Begriff "Armutslohn" beschreibt Einkünfte, die unterhalb der Armutsgrenze liegen und somit nicht ausreichen, um grundlegende Bedürfnisse wie Wohnen, Ernährung, Gesundheitsversorgung und Bildung angemessen zu decken.

In Deutschland steigen die Lebenshaltungskosten stetig, insbesondere in den Bereichen Miete und Energie. Gleichzeitig bleibt die Mindestlohnhöhe hinter diesen Entwicklungen zurück, was zu einer immer größeren Diskrepanz zwischen Einkommen und notwendigem Auskommen führt. Diese Tatsache spiegelt sich auch in den offiziellen Armutsstatistiken wider und zeigt, dass trotz Arbeit viele Menschen immer noch gezwungen sind, mit knappen finanziellen Mitteln zu haushalten. Der Mindestlohn wurde ursprünglich eingeführt, um Arbeitnehmer vor Ausbeutung zu schützen und ein Mindestmaß an sozialer Gerechtigkeit am Arbeitsmarkt zu gewährleisten. Seit seiner Einführung im Jahr 2015 ist er in regelmäßigen Abständen angepasst worden.

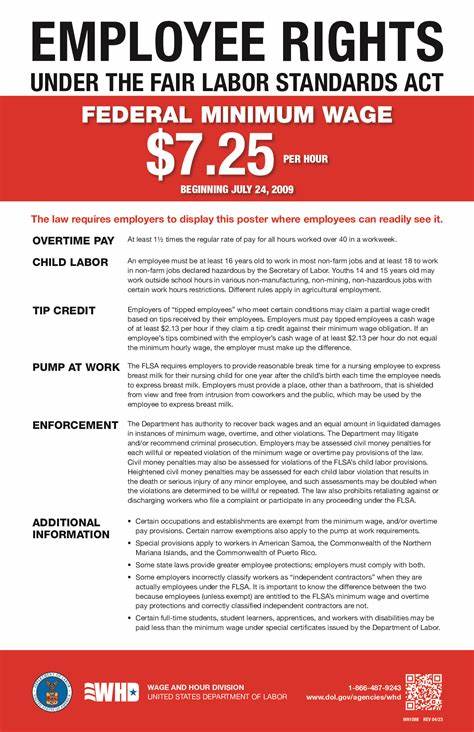

Dennoch zeigen aktuelle Analysen, dass diese Anpassungen den realen Kaufkraftverlust nicht aufholen konnten. Die Folge ist, dass viele Vollzeitbeschäftigte trotz eines Mindestlohns von 7,25 US-Dollar pro Stunde – der auch in Deutschland als Referenz herangezogen wird – nicht über der offiziellen Armutsgrenze liegen. Die jüngsten Zahlen verdeutlichen, dass der Mindestlohn allein nicht mehr als ausreichende Grundlage zum wirtschaftlichen Überleben betrachtet werden kann. Politisch ist die Debatte um den Mindestlohn in Deutschland vielschichtig. Während viele Parteien und Interessenvertretungen für eine Anhebung plädieren, gibt es Widerstände, insbesondere aus wirtschaftsliberalen Kreisen, die vor möglichen negativen Auswirkungen auf kleine und mittelständische Unternehmen sowie auf die Arbeitslosigkeit warnen.

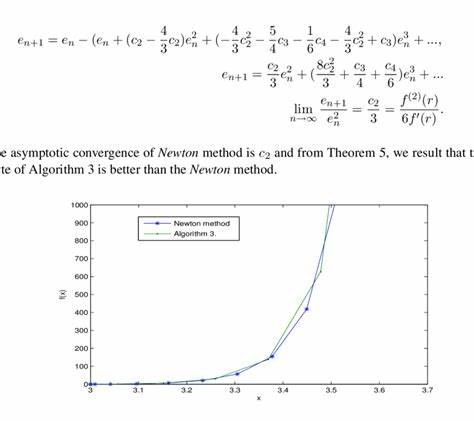

Diese Argumente beziehen sich oft auf vermeintliche Arbeitsplatzverluste oder auf die Kostensteigerungen für Unternehmen, die eine Lohnerhöhung mit sich bringen könnte. Die Realität zeigt jedoch durch vielfältige Studien, dass moderate Erhöhungen des Mindestlohns sich positiv auf die Kaufkraft und Lebensqualität der Beschäftigten auswirken, ohne die Beschäftigung signifikant zu gefährden. Eine zentrale Herausforderung bei der Diskussion um den Mindestlohn ist die Definition und Berechnung der Armutsgrenze selbst. Offizielle Armutsrichtlinien basieren häufig auf konservativen Annahmen, die nur einen Teil der tatsächlichen Lebenshaltungskosten abdecken. So werden oftmals nur die Kosten für Ernährung, Unterkunft und grundlegende Versorgung berücksichtigt.

Andere wichtige Ausgaben, wie Bildung, Verkehr, Kommunikation oder Gesundheitsvorsorge, werden unzureichend berücksichtigt. Eine umfassendere Betrachtung der Lebensrealitäten führt zu dem Schluss, dass die tatsächliche Armutslage von Mindestlohnempfängern noch weitaus gravierender ist als es die offiziellen Zahlen vermuten lassen. Ein wichtiger Indikator für die soziale Lage von Mindestlohnempfängern ist der sogenannte Ergänzende Armutsmaßstab, der neben den Grundbedürfnissen auch zusätzliche Kostenfaktoren erfasst. Nach diesen Maßstäben sind deutlich mehr Arbeitnehmer betroffen, die trotz Arbeit in Armut leben. Dies betrifft nicht nur Einzelpersonen, sondern auch Familien, die auf ein Einkommen angewiesen sind, das durch den Mindestlohn nicht ausreichend gedeckt wird.

Insbesondere Alleinerziehende und Menschen in strukturschwachen Regionen sehen sich vermehrt mit finanziellen Engpässen konfrontiert. Die regionalen Unterschiede in Deutschland verschärfen die Lage zusätzlich: Während in wirtschaftsstarken Regionen wie Bayern oder Baden-Württemberg die Löhne meist höher sind und die Arbeitsmarktsituation günstiger, sind in Ostdeutschland und strukturschwachen Gebieten viele Beschäftigte auf den Mindestlohn angewiesen und gleichzeitig mit höheren sozialen Risiken konfrontiert. Diese Disparitäten führen dazu, dass die Armut trotz Arbeit ein ernstzunehmendes Problem bleibt, das regionale Handlungskonzepte und gezielte Fördermaßnahmen erfordert. Ein weiterer Faktor, der die Wirksamkeit des Mindestlohns beeinträchtigt, sind politisch initiierte Kürzungen oder Einschränkungen im sozialen Sicherheitsnetz. Aktuell gibt es Bestrebungen, Zugang zu Sozialleistungen zu erschweren oder Leistungsansprüche zu reduzieren – etwa durch strengere Arbeitsanforderungen oder Leistungskürzungen bei Krankenversicherung und Sozialhilfe.

Diese Maßnahmen treffen vor allem Menschen, die auf niedrige Einkommen angewiesen sind, zusätzlich hart und machen es für Betroffene schwieriger, wirtschaftliche Stabilität zu erlangen. Dabei spielen soziale Sicherungssysteme wie Wohngeld, Kinderzuschläge oder ergänzende Sozialleistungen eine wichtige Rolle, um die Armut von Mindestlohnempfängern nicht noch weiter zu verschärfen. Politische Entscheidungen, die diese Programme einschränken oder unverhältnismäßig erschweren, wirken sich direkt auf die Lebensqualität der Betroffenen aus und tragen dazu bei, die Schere zwischen Arm und Reich weiter zu öffnen. Wissenschaftliche Studien belegen, dass eine Erhöhung des Mindestlohns nicht nur die Lebensqualität der Beschäftigten verbessert, sondern auch positive Effekte auf die Wirtschaft insgesamt hat. Höhere Einkommen führen zu einer stärkeren Nachfrage nach Waren und Dienstleistungen, was wiederum Unternehmen fördert und Arbeitsplätze schafft.

Zudem sinkt die Abhängigkeit von staatlichen Transferleistungen, wodurch sich die öffentlichen Ausgaben mittelfristig stabilisieren oder sogar reduzieren können. Eine deutliche Anhebung des Mindestlohns müsste daher Teil einer umfassenderen Strategie zur Armutsbekämpfung und zur Förderung sozialer Gerechtigkeit sein. Neben der Erhöhung der Löhne sind Investitionen in Bildung, bezahlbaren Wohnraum und Betreuungseinrichtungen essenziell, um langfristig die Lebensverhältnisse vieler Menschen zu verbessern. Schließlich sind es gerade die Menschen im Niedriglohnsektor, die einen bedeutenden Beitrag zur Gesellschaft leisten und es verdienen, entsprechend anerkannt und entlohnt zu werden. Die öffentliche Wahrnehmung des Mindestlohns und dessen Bedeutung für die Gesellschaft hat in den letzten Jahren zugenommen.

Viele Bürgerinnen und Bürger erkennen, dass Arbeit nicht Armutsrisiko bedeuten darf. Eine breite gesellschaftliche Debatte und politisches Engagement sind notwendig, um den Mindestlohn so zu gestalten, dass er seinem ursprünglichen Ziel gerecht wird – Existenzsicherung und menschenwürdiges Leben für alle Beschäftigten. Die Diskussion um den Mindestlohn im Jahr 2025 zeigt exemplarisch, wie Wirtschaft, Politik und Gesellschaft gemeinsam an Lösungen arbeiten müssen, um Armut trotz Arbeit wirksam zu bekämpfen. Die Erkenntnis, dass der aktuelle Mindestlohn einem Armutslohn entspricht, sollte als Weckruf dienen. Es geht darum, die Grundlagen für sozial verankertes Wachstum zu schaffen, das nicht auf dem Rücken der Schwächsten ausgetragen wird.

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die offizielle Einstufung des Bundesmindestlohns als Armutslohn eine dringende Anpassung und Reform erfordert. Die Ursachen sind vielfältig und komplex, doch die Konsequenzen für die Betroffenen wie auch für die gesamte Gesellschaft sind eindeutig. Ein Mindestlohn, der den Lebensbedarf nicht deckt, ist nicht nur ein soziales Problem, sondern auch ein wirtschaftliches und politisches Versäumnis, dessen Überwindung höchste Priorität haben muss. Nur so kann Deutschland seine soziale Stabilität bewahren und die Herausforderungen einer gerechten Arbeitswelt meistern.