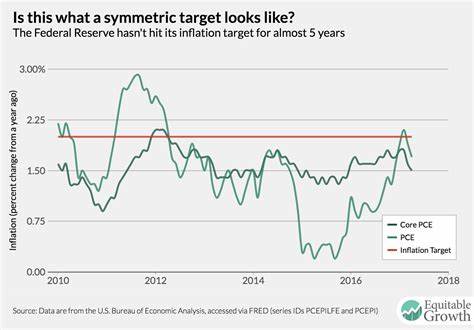

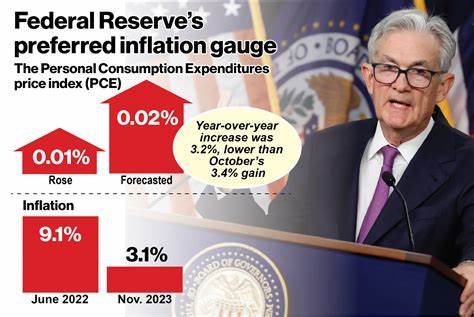

Im April zeigte sich ein deutlicher Rückgang der von der US-Notenbank Federal Reserve (Fed) angestrebten Inflationsrate, was für viele Beobachter und Marktteilnehmer eine bedeutende Entwicklung darstellt. Die Inflationsrate ist ein zentraler Indikator, der nicht nur die Preisstabilität in der Wirtschaft widerspiegelt, sondern auch die Geldpolitik maßgeblich beeinflusst. Das Nachlassen des Inflationsdrucks wirft Fragen auf, wie sich dies auf die zukünftige Ausrichtung der Fed, die Finanzmärkte sowie den Alltag der Verbraucher auswirken kann. Die Inflation ist in den vergangenen Jahren weltweit ein dominierendes Thema in wirtschaftlichen Diskussionen gewesen. Nach einer langen Phase niedriger Inflation und sogar Deflationssorgen traten ab 2021 aufgrund von Lieferengpässen, gestiegenen Rohstoffpreisen und einer erhöhten Nachfrage infolge der Pandemie erhebliche Preisanstiege auf.

Die Fed reagierte darauf mit einer restriktiveren Geldpolitik, indem sie die Leitzinsen mehrfach anhob, um die Inflation einzudämmen und die Preisstabilität wiederherzustellen. Im April jedoch deuten aktuelle Zahlen darauf hin, dass die Inflation nicht weiter gestiegen ist, sondern sich abgeschwächt hat. Diese Entwicklung könnte ein Zeichen dafür sein, dass die geldpolitischen Maßnahmen der Fed Wirkung zeigen und die Wirtschaft zu einer ausgewogeneren Dynamik zurückkehrt. Für viele Marktakteure bietet dies eine gewisse Entlastung und die Hoffnung auf eine stabilere wirtschaftliche Zukunft. Dennoch ist die Lage komplex und von verschiedenen Faktoren abhängig.

Die Ursachen für das Nachlassen der Inflation im April sind vielfältig. Zum einen haben sich die Preise für Energie und Rohstoffe teilweise stabilisiert oder sind gefallen, was sich positiv auf die Gesamtkosten von Produktion und Verbrauch auswirkt. Zum anderen haben sich Lieferketten teilweise entspannt, sodass Engpässe und damit verbundene Preisauftriebe nachlassen. Auch ein moderater Rückgang der Verbrauchernachfrage, bedingt durch die bereits höheren Lebenshaltungskosten und Zinssätze, trägt zur Entschärfung des Inflationsdrucks bei. Eine wichtige Rolle spielt dabei auch das Verhalten der Fed.

Indem die Zentralbank eine stringente und vorausschauende Politik verfolgt hat, konnte sie das Vertrauen der Märkte stärken. Inflationsantizipationen, also Erwartungen über die künftige Entwicklung der Preise, sind entscheidend für Konsumenten und Unternehmen bei ihren finanziellen Entscheidungen. Sinkende Inflationserwartungen wirken oft stabilisierend und können sich selbst erfüllend auf Preisentwicklungen auswirken. Die Folgen für die US-Wirtschaft und die weltweiten Finanzmärkte sind nicht zu unterschätzen. Ein Rückgang der Inflation kann die Kaufkraft der Verbraucher stärken, da die Lebenshaltungskosten weniger stark steigen.

Das bringt zusätzlichen Konsum mit sich, der als Motor für Wachstum gilt. Zudem bietet ein gemäßigtes Preisniveau Unternehmen Planungssicherheit und verursacht weniger Kostensteigerungen, was Investitionen und Beschäftigung fördern kann. Auf der anderen Seite muss die Fed in ihrer weiteren Geldpolitik dennoch vorsichtig agieren. Ein zu rasches Zurückfahren der Leitzinsen könnte das Risiko einer erneuten Inflationsbeschleunigung bergen. Daher ist die Zentralbank weiterhin darauf angewiesen, die Datenlage kontinuierlich zu beobachten und flexibel zu reagieren.

Die Herausforderung besteht darin, eine Balance zwischen Wachstumsförderung und Preisstabilität zu finden. Auch global betrachtet hat die Entwicklung der US-Inflation Einfluss auf andere Volkswirtschaften. Durch die starke Vernetzung können Veränderungen in der Zinspolitik und Inflationserwartungen der USA Kapitalflüsse beeinflussen und Wechselkurse bewegen. Schwellenländer sind dabei oft besonders sensibel gegenüber solchen externen Schocks. Eine abnehmende Inflation in den USA könnte hier für mehr Stabilität sorgen, birgt aber auch Risiken wie eine mögliche Neubewertung von Vermögenswerten.

In den kommenden Monaten werden Experten und Wirtschaftsteilnehmer daher genau verfolgen, ob die Abschwächung der Inflation nachhaltig ist oder nur ein temporärer Effekt. Dabei sind neben wirtschaftlichen Indikatoren auch politische und geopolitische Faktoren zu berücksichtigen, die ebenfalls einen erheblichen Einfluss auf die Finanzmärkte und das Wirtschaftswachstum haben können. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Easing der von der Fed angestrebten Inflationsrate im April ein positives Signal für die wirtschaftliche Stabilität darstellt, jedoch die Komplexität der globalen Wirtschaftslage unverändert hoch bleibt. Die Fed steht weiterhin vor der Aufgabe, mit einem feinen Gespür die richtigen geldpolitischen Entscheidungen zu treffen, um eine dauerhafte Preisstabilität zu gewährleisten, ohne das Wachstum zu gefährden. Für Verbraucher und Anleger bedeutet dies eine Phase sorgfältiger Beobachtung, in der sich Chancen und Risiken zugleich bieten.

Insgesamt eröffnet die jüngste Entwicklung am Inflationsmarkt einen Ausblick auf potenzielle Veränderungen im wirtschaftlichen Umfeld, die weitreichende Folgen für unterschiedliche Akteure haben können. Ein tiefgehendes Verständnis der Faktoren, die hinter der Inflationsentwicklung stehen, ist daher unerlässlich, um fundierte Entscheidungen treffen und den Herausforderungen der Zukunft erfolgreich begegnen zu können.