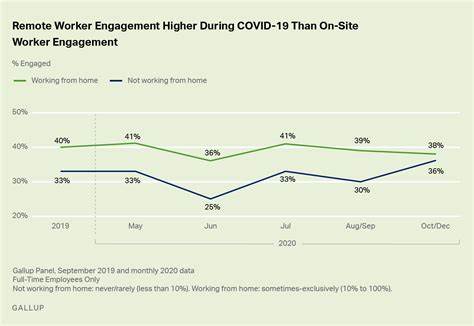

Remote-Arbeit hat in den letzten Jahren eine bemerkenswerte Entwicklung durchgemacht und ist für viele Unternehmen sowie Arbeitnehmer zur neuen Normalität geworden. Die Möglichkeit, von zu Hause oder an anderen entfernten Orten zu arbeiten, bietet Flexibilität, Autonomie und oft eine bessere Work-Life-Balance. Doch jüngste Studien zeigen, dass sich das Bild der Remote-Arbeit differenzierter darstellt als zunächst angenommen. Während die Arbeitsmotivation und das Engagement bei Mitarbeitern in rein remote ausgeführten Tätigkeiten höher sind, leidet zugleich das allgemeine Wohlbefinden vieler dieser Beschäftigten. Dieses scheinbar widersprüchliche Phänomen wird als das „Paradoxon der Remote-Arbeit“ bezeichnet und wirft wichtige Fragen darüber auf, wie Unternehmen und Führungskräfte eine produktive sowie gesunde Arbeitsumgebung schaffen können.

Die höhere Arbeitsbindung von Remote-Mitarbeitern lässt sich vor allem durch die gesteigerte Autonomie erklären. Ohne die physische Präsenz im Büro verfügen sie über mehr Kontrolle über ihre Zeit und Arbeitsabläufe. Diese Freiheit ermöglicht oft, dass sie ihre individuellen Stärken besser entfalten, Ablenkungen minimieren und fokussierter arbeiten. Insbesondere bei komplexen Aufgaben, die tiefes konzentriertes Arbeiten erfordern, profitieren viele Angestellte von den ungestörten Bedingungen im Homeoffice. Die Folge ist, dass sie sich stärker mit ihren Aufgaben identifizieren und eine intensivere Begeisterung für ihre Arbeit entwickeln.

Diese stärkere emotionale Bindung an den Job wirkt sich positiv auf Teamleistung und Unternehmensergebnisse aus.Trotz dieser Vorteile offenbaren neue globale Erhebungen auch Schattenseiten: Remote-Mitarbeiter berichten über ein geringeres subjektives Wohlbefinden. So fühlen sich viele isoliert, erleben häufiger negative Emotionen wie Ärger, Trauer und Einsamkeit und zeigen Anzeichen erhöhter Belastung und Stress. Trotz der besseren Arbeitsbindung sind die Lebensumstände vieler vollständig aus der Ferne Beschäftigter nicht unbedingt von einem Gefühl des Gedeihens geprägt. Das bedeutet, dass das psychische Wohlbefinden als Ganzes unter der Form der Arbeit leidet, selbst wenn die Produktivität und Motivation hoch sind.

Die Ursachen für dieses Phänomen sind vielfältig. Ein entscheidender Faktor ist die fehlende physische Nähe zu Kollegen und die damit einhergehenden sozialen Interaktionen. Das direkte Miteinander im Büro bietet neben rein arbeitsbezogenen Vorteilen auch psychosoziale Unterstützung durch informelle Gespräche, gemeinsames Essen und die Teilnahme an Gruppenerlebnissen. Diese Aspekte fördern ein Zugehörigkeitsgefühl und stärken die soziale Identität, was sich positiv auf die allgemeine Lebenszufriedenheit auswirkt. Ohne diesen sozialen Kitt kommt es bei vielen Remote-Mitarbeitern zu einer Entfremdung, die emotionale Belastungen verstärkt.

Darüber hinaus ist die hohe Autonomie zwar zunächst erstrebenswert, birgt aber auch eine Kehrseite. Nicht alle Beschäftigten fühlen sich wohl dabei, ihren Arbeitstag vollständig eigenständig strukturieren und koordinieren zu müssen. Die Verantwortung, sich klare Grenzen zwischen Arbeit und Freizeit zu setzen und dennoch produktiv zu bleiben, kann Druck und Stress erst erzeugen. Gleichzeitig führt das Fehlen fester Strukturen dazu, dass Erholungsphasen seltener bewusst wahrgenommen werden, was langfristig sowohl Motivation als auch Gesundheit negativ beeinflusst. Remote und hybride Arbeitsformen fordern somit eine ausgeprägte Selbstorganisation und ein hohes Maß an persönlicher Disziplin, was nicht für jeden gleichermaßen leicht umzusetzen ist.

Technische Herausforderungen verstärken diese Belastungen zusätzlich. Die Zusammenarbeit über digitale Plattformen funktioniert nicht immer reibungslos. Störungen durch schlechte Internetverbindungen, unterschiedliche Zeitzonen oder unklare Kommunikationswege können Frustration hervorrufen und zusätzliche mentale Beanspruchung verursachen. Weniger Zugang zu betriebsinternen Ressourcen wie IT-Support oder Büromaterialien erschwert die Arbeit für einige Remote-Beschäftigte weiter und führt zu einem Gefühl der Benachteiligung im Vergleich zum vor Ort arbeitenden Personal.Vor dem Hintergrund dieser Erkenntnisse wird deutlich, dass Unternehmen und Führungskräfte neue Wege finden müssen, um sowohl die hohe Motivation als auch das Wohlbefinden ihrer remote arbeitenden Teams zu fördern.

Es genügt nicht, den Fokus ausschließlich auf Produktivität und Engagement zu legen, denn ein Mangel an psychischer Gesundheit kann mittel- und langfristig die Fluktuation erhöhen, Fehlzeiten begünstigen und die Arbeitsqualität beeinträchtigen. Deshalb ist ein ganzheitlicher Ansatz erforderlich, der flexible Arbeitsmodelle mit gezielten Maßnahmen zur sozialen Integration und psychischen Unterstützung verbindet.Das bedeutet konkret, dass Führungskräfte regelmäßige, authentische Kommunikation fördern und Möglichkeiten für informelle, soziale Kontakte schaffen sollten – sei es durch virtuelle Kaffeepausen, teamübergreifende Austauschformate oder gelegentliche persönliche Treffen. Auch das Bewusstsein für mentale Gesundheit muss gestärkt werden. Angebote wie Coaching, Online-Selbsthilfeprogramme oder Beratungsservices können Beschäftigte dabei unterstützen, Stress zu bewältigen und ein Gleichgewicht zwischen beruflichen Anforderungen und persönlichem Wohl zu finden.

Darüber hinaus ist es wichtig, klare Rahmenbedingungen für den Arbeitsalltag zu definieren, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern helfen, Verschmelzung von Beruflichem und Privatleben zu verhindern. Beispielsweise können Richtlinien hinsichtlich Erreichbarkeit, Arbeitszeit und Pausenregelungen dazu beitragen, die Autonomie mit gesundheitsförderlicher Struktur zu verbinden. Führungskräfte tragen hierbei eine Schlüsselrolle, da sie durch Vorbildfunktion und offene Haltung eine gesunde Unternehmenskultur prägen können.Unternehmen, die es schaffen, die positiven Aspekte der Remote-Arbeit mit den Anforderungen an psychisches Wohlbefinden in Einklang zu bringen, profitieren nicht nur von höherem Engagement und besserer Leistung, sondern sichern sich auch langfristig die Loyalität und Zufriedenheit ihrer Beschäftigten. Studien belegen, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sowohl engagiert als auch im Leben erfolgreich gedeihen, deutlich seltener die Jobs wechseln und innovativer arbeiten.

Dieser Gewinn an Stabilität und Kreativität ist für die Zukunft der Arbeit essentiell.Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass Remote-Arbeit keineswegs nur ein unkomplizierter Segen ist, sondern viele Facetten und Herausforderungen mit sich bringt. Die gesteigerte Arbeitsmotivation bei vollständig remote arbeitenden Beschäftigten steht einer komplexen psychosozialen Belastung gegenüber. Die Balance zwischen Autonomie und sozialer Einbindung, zwischen Flexibilität und Struktur, ist entscheidend für den Erfolg moderner Arbeitswelten. Führungskräfte sind gefordert, eine Atmosphäre zu schaffen, in der beide Seiten des Paradoxons berücksichtigt werden.

Nur so kann die Verbindung von hoher Produktivität und nachhaltigem Wohlbefinden gelingen – die Grundlage für ein zukunftsfähiges, gesundes Arbeitsumfeld in der Ära der Remote-Arbeit.

![ISS Timelapse – Mid-September Auroras [video]](/images/C642D2DA-51DC-44C4-8936-C36D677DDBCD)