Die Automobilindustrie steht seit Jahrzehnten im Wandel, wobei technologische Innovationen immer wieder die Art und Weise beeinflussen, wie Motoren gebaut und betrieben werden. Eine der revolutionärsten Veränderungen der letzten Jahre ist die weit verbreitete Nutzung der Turboaufladung. Doch hinter dem glänzenden Bann der Leistungssteigerung steckt eine hitzige Debatte: Ist Turboaufladung lediglich ein provisorisches Mittel für schwache Motorenkonzepte, oder markiert sie den Fortschritt in der Motorentechnik? Um diese Fragestellung zu beleuchten, muss man zunächst verstehen, wie interne Verbrennungsmotoren funktionieren und welche Herausforderungen bei der Entwicklung von leistungsstarken, effizienten und langlebigen Antrieben bestehen. Ein Verbrennungsmotor ist im Wesentlichen eine Luftpumpe – er saugt Luft ein und verbrennt in Kombination mit Kraftstoff eine gewisse Menge Energie, die in mechanische Leistung umgewandelt wird. Dabei gilt: Je effizienter der Motor Luft ansaugt und verbrannt verbrennt, desto mehr Leistung kann er erzeugen.

Lange Zeit dominierten natürlich saugende Motoren (NA), die ohne Zwangsbeatmung operierten, auf dem Markt. Sie bieten eine unmittelbare Gasannahme, lineare Leistungsentfaltung und oft eine längere Lebensdauer. Die Entwicklung dieser Motoren ist jedoch technisch anspruchsvoll. Um hohe Leistung zu erreichen, sind präzise Komponenten, aufwendige Brennraumgeometrien und oft größere Hubräume notwendig, was Gewichts- und Emissionsnachteile mit sich bringt. Hier kommt die Turboaufladung ins Spiel.

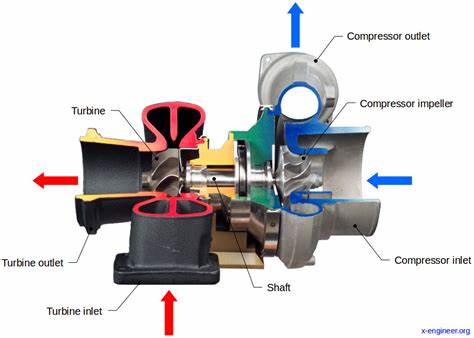

Durch die Zwangsbeatmung wird Luft unter Druck in die Brennräume geleitet, was eine größere Luftmasse pro Hub ermöglicht und somit mehr Kraftstoff verbrannt werden kann. Das Ergebnis: eine deutliche Steigerung der Leistung und des Drehmoments – oft aus deutlich kleineren Motoren als bei NA-Motoren. Dies führt zu geringeren Bauteilgrößen, potenziell besserer Kraftstoffeffizienz und niedrigeren Emissionen im Normzyklus. Allerdings ist diese scheinbar elegante Lösung nicht ohne Kompromisse. Ein wesentlicher Kritikpunkt vieler Motorenenthusiasten und Technikexperten ist, dass Turboaufladung häufig dazu dient, fundamentale Schwächen im Motordesign zu kaschieren.

Statt den Motor von Grund auf leistungsfähiger, langlebiger und effizienter zu gestalten, setzen Hersteller häufig auf kleinere, einfachere Motoren mit geringerer Verdichtung und niedrigerem mechanischem Aufwand, um Kosten zu sparen. Der Turbo „erzwingt“ dann die benötigte Luftmenge und erzeugt die gewünschte Leistung, obwohl der Motor selbst ohne Zwangsbeatmung vergleichsweise schwach wäre. Dadurch entstehen einige technische Nachteile, die den langfristigen Betrieb beeinträchtigen können. Ein bedeutendes Problem ist der sogenannte Turboloch oder Turbo-Lag, die Verzögerung zwischen Gaspedalbetätigung und spürbarer Leistungsentfaltung. Dies resultiert aus der Zeit, die der Turbolader benötigt, um möglichst hohe Drehzahlen zu erreichen und den notwendigen Ladedruck aufzubauen.

Für viele Fahrer bedeutet das ein weniger direktes und gleichmäßiges Fahrgefühl im Vergleich zu einem NA-Motor, der spontan auf Eingaben reagiert. Darüber hinaus entstehen in turboaufgeladenen Motoren wesentlich höhere thermische und mechanische Belastungen. Der erhöhte Zylinderdruck und die daraus resultierende Wärmeentwicklung verlangen spezielle Materialien und Kühlungssysteme, um Schäden zu vermeiden. Selbst modernste Turbo-Motoren sind anfälliger für Verschleiß an Kolben, Pleueln und Lagerstellen. Ein Beispiel hierfür sind Ölablagerungen und Kokseffekte bei Direkteinspritzern, die sich unter den hohen Belastungen verstärkt bilden und Wartungsaufwände erhöhen können.

Bei NA-Motoren entfällt dieser komplexe Jazz. Sie laufen mit höherer Verdichtung und meist homogenerer Verbrennung, was nicht nur zu einem natürlicheren Sound führt, sondern auch oft eine längere Motorlaufzeit mit weniger Wartungsbedarf ermöglicht. Außerdem bieten NA-Motoren eine gleichmäßige Leistungsentfaltung über den gesamten Drehzahlbereich, was das Fahrgefühl erheblich verbessert. Von ikonischen Motoren wie dem Honda F20C, BMW S65 oder Ferrari F140, die auf Präzision und hochdrehende Mechanik setzen, weiß man, dass herausragende Leistung ohne Zwangsbeatmung möglich ist. Trotz dieser Vorteile sieht sich die Automobilindustrie einem immer schärferen Druck ausgesetzt: strengere Emissionsvorschriften, Verbrauchsziele und eine wachsende Nachfrage nach kompakteren sowie effizienteren Motoren.

Turbolader bieten für viele Hersteller den scheinbar idealen Kompromiss. Sie ermöglichen das Downsizing: Große V6- oder V8-Motoren werden durch kleinere Turbo-Vierzylinder ersetzt, die auf dem Papier vergleichbare Werte in Sachen Leistung und Verbrauch liefern. In der Realität sind diese Lösungen jedoch oft weniger effizient. Fahrer werden gezwungen, den Turbo ständig auszunutzen, um die versprochene Leistung abzurufen. Das führt zu höherem Kraftstoffverbrauch und erhöhtem Verschleiß.

Ein weiterer Knackpunkt ist die komplexe Bauweise turbogeladener Systeme. Mehr Komponenten bedeuten potenziell höhere Fehleranfälligkeit und Wartungsaufwand. Ölleitungen, Ladeluftkühler, Wastegates sowie elektronisch gesteuerte Stellmechanismen erhöhen nicht nur die Kosten, sondern auch die Wahrscheinlichkeit von Ausfällen. Der Blick in die Praxis bestätigt diese Bedenken: Während viele NA-Motoren mehrere hunderttausend Kilometer mit Originalteilen durchhalten können, ist dies bei Turbomotoren oft nicht der Fall. Die Lebensdauer wird durch die angesprochenen Belastungen eingeschränkt, was den emotionalen und finanziellen Wert eines Fahrzeugs negativ beeinflussen kann.

Klanglich betrachtet büßen Turbo-Motoren ebenfalls ein Stück Charakter ein. Die berühmtesten und emotionalsten Motorensounds, etwa der hohe Drehzahl-Sound eines Ferrari-V8 oder das sonore Aufheulen eines Porsche-Boxermotors, beruhen auf der unverfälschten akustischen Signatur eines natürlich saugenden Motors. Turbolader dämpfen und verändern diese Klangwelt durch die zwangsbeatmete Verbrennung und angeschlossene Abgasanlagen. Für Enthusiasten ist das oft ein Grund, den Turbo kritisch zu sehen. Nichtsdestotrotz ist es wichtig anzuerkennen, dass Turboaufladung durchaus ihre Berechtigung hat.

In Bereichen, in denen maximale Leistung auf kleinem Raum gefragt ist, wie bei Hochleistungsfahrzeugen oder schweren Nutzfahrzeugen, ermöglicht der Turbo eine Performance, die ohne Zwangsbeatmung unerreichbar wäre. Auch die technische Weiterentwicklung führt zu weniger spürbarem Turbo-Lag, besserer Wärmeableitung und höherer Zuverlässigkeit. Dennoch bleibt die Frage, ob die umfassende Abkehr von großen, hochentwickelten NA-Motoren zugunsten kleiner Turbo-Motoren tatsächlich ein Fortschritt oder eher ein „Band-Aid“ für unambitioniertes Motorendesign darstellt. Die Entwicklung der Motorentechnik sollte einen ausgewogenen Ansatz verfolgen. Es gilt, die besten Eigenschaften verschiedenster Antriebskonzepte zu vereinen: Leistungsfähigkeit und Emissionsarmut ohne Kompromisse bei Haltbarkeit und Fahrerlebnis.

Intelligente Brennraumgestaltung, optimierte Luftführung und präzise mechanische Komponenten können der Turboaufladung ergänzend, nicht ersetzend dienen. Für die Zukunft der Automobilbranche heißt das, den Mut zu haben, auch weiterhin innovative NA-Motoren zu entwickeln, die ohne Zwangsbeatmung Höchstleistungen erbringen. Dabei spielen nicht nur Performance-Fahrzeuge eine Rolle, sondern auch alltägliche Pkw, die von der Langlebigkeit, dem niedrigen Wartungsaufwand und dem unvergleichlichen Fahrgefühl natürlich saugender Motoren profitieren können. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Turboaufladung keineswegs per se ein „Band-Aid“ für schwache Motoren ist, sondern vielmehr ein Werkzeug mit spezifischen Vor- und Nachteilen. Die übermäßige Abhängigkeit von Turboladern in der Industrie ist jedoch bedenklich, wenn sie grundlegende Qualitäten im Motorenbau verdrängt.

Ein Neubewertung des Motorendesigns zugunsten hoher mechanischer Präzision und nachhaltiger Leistung wäre im Sinne von Technik, Verbrauchern und Automobilgeschichte gleichermaßen wünschenswert.