Die Einführung umfangreicher US-Zölle hat die globale Einzelhandelsbranche vor große Herausforderungen gestellt. Insbesondere Unternehmen, die bislang stark vom US-Markt profitiert haben, sehen sich nun mit steigenden Kosten und einem veränderten Konsumverhalten konfrontiert. Dieser Wandel führt dazu, dass viele Einzelhändler ihre Wachstumsstrategie überdenken und zunehmend den europäischen Markt ins Visier nehmen. Die Tatsache, dass US-amerikanische Zölle auf eine Vielzahl von Importen, insbesondere aus China, angewendet werden, hat eine spürbare Verlagerung in den globalen Handelsströmen ausgelöst. Das klassische Geschäftsmodell vieler Marken wird dadurch in Frage gestellt, ebenso wie ihre Lieferketten und Produktionsstandorte.

Die Auswirkungen auf die Preisgestaltung, die Umsatzentwicklung und die Investitionsentscheidungen sind enorm und bedürfen neuer Strategien auf internationaler Ebene. Ein bemerkenswertes Beispiel für diese Entwicklung ist der europäische Online-Modehändler Zalando. Zalando hat sich als Marktführer im Bereich E-Commerce etabliert und bietet nicht nur Modesortimente an, sondern unterstützt auch andere Einzelhändler mit Software- und Logistikdienstleistungen. In jüngster Zeit verzeichnet Zalando eine gesteigerte Nachfrage von Marken und Händlern, die auf der Suche nach Marktexpansion und Umsatzsteigerungen sind. Dabei wird Europa als attraktive Alternative zum US-Markt wahrgenommen.

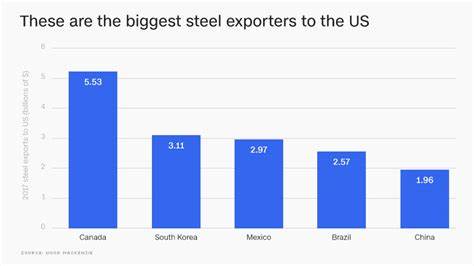

Die Vielschichtigkeit des europäischen Marktes, mit seinen unterschiedlichen Ländern, Sprachen und Verbraucherpräferenzen, bietet Chancen für Wachstum, darf aber auch nicht unterschätzt werden. Zalando-Co-CEO David Schroeder betont, dass Marken zunehmend den europäischen Markt als sichere und stabile Umgebung für Geschäftsentwicklung betrachten, gerade angesichts der zunehmenden Unsicherheit in den USA. Die politische Landschaft in den Vereinigten Staaten hat mit der Einführung der Zölle durch die Trump-Administration eine neue Handelsdynamik ausgelöst. Die pauschalen Zölle von bis zu 10 Prozent auf die meisten Importgüter sowie bis zu 145 Prozent auf chinesische Produkte verteuern Importe erheblich. Solche drastischen Maßnahmen führen zu einem direkten Anstieg der Endpreise für Konsumenten und zwingen viele Marken dazu, ihre Preisstrategie zu überdenken.

Der Einfluss auf US-Konsumenten zeigt sich bereits in einem rückläufigen Kaufverhalten, was langfristig die Umsätze von internationalen Einzelhändlern beeinträchtigt. Hugo Boss, der Traditionshersteller aus Deutschland, veranschaulicht diesen Trend eindrucksvoll. Das Unternehmen hat seine Produkte, die in China gefertigt werden, verstärkt in andere Märkte außerhalb der USA umgeleitet. Der Grund liegt in der starken Zurückhaltung der US-Verbraucher, die sich angesichts wirtschaftlicher Unsicherheiten und steigender Preise zurückhalten. Daniel Grieder, CEO von Hugo Boss, beschreibt die Situation als eine merkliche Verschlechterung des Konsumklimas in den Vereinigten Staaten.

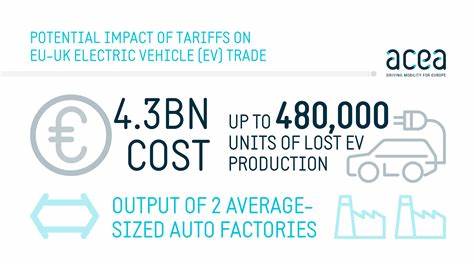

Die Folgen sind niedrigere Umsätze und ein vorsichtigerer Umgang mit der Marktpositionierung. Auch andere Unternehmen passen sich an. Mattel, bekannt durch seine weltweit populären Spielwaren wie Barbie und UNO, hat beispielsweise seine Jahresprognosen zurückgezogen. Die Unsicherheit über die Konsumausgaben der US-Bevölkerung und die Notwendigkeit, Produktpreise wegen der Zölle anzuheben, schaffen ein Umfeld, in dem klare Zukunftsaussagen schwer fallen. Ein Beispiel für das umsichtige Handeln von Mattel ist die weltweite Verlagerung der Produktion bestimmter Produkte, um US-Zölle zu umgehen.

So werden China-gefertigte UNO-Spiele verstärkt auf internationale Märkte ausgeliefert, während die Produktion in Indien hochgefahren wird, um den US-Markt effizient zu bedienen. Diese strategischen Anpassungen zeigen sich auch bei der italienischen Modegruppe OTB, zu der bekannte Marken wie Diesel, Jil Sander und Maison Margiela gehören. Aufgrund der erheblichen Zölle sehen sich die Unternehmen gezwungen, die Preise in den USA um bis zu neun Prozent anzuheben. Diese drastischen Preisanpassungen wirken sich jedoch nicht nur auf die direkten Verbraucher aus. Die gesamte Markenpositionierung, die Preisakzeptanz und die Wettbewerbsfähigkeit gegenüber lokalen und internationalen Wettbewerbern werden beeinflusst.

Ein spannender Aspekt dabei ist die Reduzierung der US-Abhängigkeit von Umsatzquellen: Die Unternehmen wollen nicht mehr ausschließlich auf den amerikanischen Markt setzen, sondern durch Diversifikation die Risiken streuen. Auch Adidas, einer der global führenden Sportartikelhersteller mit deutschem Ursprung, bestätigt, dass der US-Markt nur einen Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausmacht. CEO Bjorn Gulden verdeutlicht, dass etwa 80 Prozent des Geschäftsnetzwerks von Adidas von den Zöllen unberührt bleiben. Dennoch sind die aus den Zöllen resultierenden Einschränkungen bei 20 Prozent der Aktivität relevant und müssen sorgfältig gemanagt werden. Diese Mischung aus Resilienz und Anpassung spiegelt den generellen Trend wider, dass Unternehmen zunehmend ihre globale Aufstellung hinsichtlich Produktion, Vertrieb und Marketing neu ausrichten müssen.

Die sich verändernde Handelslandschaft fordert in vielerlei Hinsicht ein Umdenken in der Lieferkette. Lange bewährte Strukturen, bei denen Produktion in Asien stattfand und anschließend in die USA exportiert wurde, werden infrage gestellt. Es entsteht ein Druck, mögliche alternative Produktionsstandorte zu finden oder verstärkt in die Herstellung in Märkten mit günstigeren Zollbedingungen zu investieren, beispielsweise in Indien oder Europa selbst. Die Verschiebung geht dabei nicht nur vom Herstellungsstandort aus, sondern betrifft auch die Vertriebskanäle, logistischen Netzwerke und digitale Plattformen. Auf diese Weise versuchen die Marken, ihre Abhängigkeit von den USA zu reduzieren und gleichzeitig neue Wachstumsfelder im europäischen Markt zu nutzen.

Für den Einzelhandel bedeutet dies, dass die europäische Konsumentenbasis in den kommenden Jahren deutlich an Bedeutung gewinnen wird. Europa ist zwar ein heterogener Markt, jedoch mit einer großen Kaufkraft und einer steigenden Vorliebe für Online-Einkäufe. Plattformen wie Zalando profitieren von diesem Trend, indem sie als Zwischenhändler und Serviceanbieter fungieren, der Marken den Markteintritt erleichtert und die Cross-Border-Logistik optimiert. Die Expansion in Europa ist aber nicht ohne Herausforderungen – kulturelle Unterschiede, regulatorische Hürden und Wettbewerb müssen strategisch gemanagt werden. Auch die Politik innerhalb Europas spielt hierbei eine Rolle.

Europa bemüht sich um die Förderung eines einheitlichen digitalen Marktes und verbesserte Handelsbeziehungen zu Drittstaaten, was langfristig den Marktzugang für internationale Einzelhändler vereinfacht. Zugleich müssen sich Unternehmen auf diverse Datenschutzbestimmungen, Verbraucherschutzvorschriften und nachhaltige Produktionsanforderungen einstellen. Diese Faktoren können zum Teil als Hürden wirken, bieten aber auch Chancen zur Differenzierung und Markenbindung. Die Zukunft der globalen Handelsbeziehungen bleibt dynamisch. Unternehmen, die flexibel und innovativ auf Zölle und geopolitische Spannungen reagieren, werden Marktanteile gewinnen können.

Die Konzentration auf Europa ist dabei ein wichtiger Schritt, um Wachstumsrisiken zu streuen und neue Konsumentenschichten zu erschließen. Die Investition in Technologie, digitale Prozesse und nachhaltige Geschäftsmodelle wird dabei entscheidend sein, um sich in einem zunehmend fragmentierten Weltmarkt erfolgreich zu positionieren. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die US-Zölle eine zentrale Weichenstellung für die globale Einzelhandelslandschaft darstellen. Sie haben eine Neuordnung von Handelsströmen, Produktionsnetzwerken und Marktprioritäten in Gang gesetzt. Während der amerikanische Markt durch gestiegene Preise und unsicheres Konsumverhalten herausfordernd bleibt, bieten europäische Märkte eine vielversprechende Alternative.

Einzelhändler, die diese Chancen erkennen und gezielt nutzen, können nicht nur Umsatzeinbußen kompensieren, sondern langfristig von der zunehmenden Vernetzung und dem digitalen Wandel profitieren. Die nächsten Jahre werden zeigen, wie nachhaltig dieser Trend zu einer europäischen Wachstumsstrategie sein wird – doch bereits jetzt zeichnen sich klare Verschiebungen ab, die sowohl für Unternehmen als auch für Verbraucher weitreichende Auswirkungen haben.