In der heutigen wissenschaftlichen Landschaft sind technologische Fortschritte ein wesentlicher Motor der Innovation. Sei es in der Entwicklung von Künstlicher Intelligenz, nachhaltigen Energietechnologien oder neuen medizinischen Behandlungsmethoden – Techniker spielen eine zentrale Rolle, um theoretische Konzepte in die Praxis umzusetzen und so wissenschaftliche Erkenntnisse zu beschleunigen. Doch trotz dieser Bedeutung werden Techniker in Forschungseinrichtungen oft übersehen oder unterbewertet. Dieses Ungleichgewicht behindert nicht nur das Potenzial vieler Projekte, sondern könnte langfristig auch den wissenschaftlichen Fortschritt bremsen. Der Begriff Wissenschaft wird häufig mit Forschern assoziiert, die eine akademische Laufbahn mit Promotion durchlaufen haben.

Doch hinter den Kulissen sind es häufig die Techniker, die die nötigen Instrumente, Techniken und Materialien entwickeln, um wissenschaftliche Hypothesen experimentell zu testen und weiterzuentwickeln. Historische Beispiele aus führenden Forschungslabors belegen, dass gerade die enge Zusammenarbeit von promovierten Forschern und versierten Technikern den Grundstein für viele Durchbrüche gelegt hat. Die Grenzen zwischen Wissenschaft und Technologie verschwimmen zunehmend. Insbesondere Techniker, die fundiertes praktisches Wissen und spezialisierte Fähigkeiten besitzen, werden unerlässlich für Forschungsprojekte, die sich auf komplexe Geräte, Software und mechanische Verfahren stützen. Eine aktuelle Herausforderung stellt der Mangel an qualifizierten Technikern dar, der sich in manchen Bereichen wie der Halbleiterindustrie deutlich zeigt.

Hier gehen nur wenige Tausend Neueinsteiger jährlich in den Beruf, während der Bedarf in den nächsten Jahren um mehrere Zehntausend ansteigt. Ohne strategische Maßnahmen könnte dieser Engpass die Entwicklung neuer Technologien stark verzögern – mit weitreichenden Folgen für Wettbewerbsfähigkeit und Innovationskraft. Für Forschungseinrichtungen und Unternehmen bedeutet dies, dass sie ihre Personalpolitik überdenken müssen. Klassische berufliche Grenzen zwischen Technikern und promovierten Forschern sollten aufgebrochen werden, um eine inklusive und kooperative Arbeitskultur zu schaffen. Erfolgreiche Labore weltweit machen vor, wie diese Integration gelingen kann.

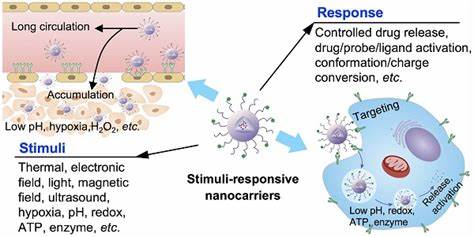

Institutionen wie das Janelia Research Campus in den USA oder das renommierte Laboratory of Molecular Biology in Cambridge setzen auf gemischte Teams, in denen die praktischen Fähigkeiten der Techniker ebenso wertgeschätzt werden wie die fachliche Expertise der Wissenschaftler. Das Beispiel Janelia zeigt, dass praktische Erfahrung teilweise akademische Qualifikationen ersetzen kann. Ein Ingenieur ohne Promotion entwickelte dort viele innovative Mikroskope, ohne formell als Wissenschaftler gelistet zu sein. Dieses Arbeitsmodell fördert eine Kultur des gegenseitigen Respekts und der kontinuierlichen Zusammenarbeit, die es erlaubt, Projekte mit hohem Aufwand und langen Zeitspannen erfolgreich umzusetzen. Die daraus resultierenden technischen Hilfsmittel beispielsweise im Bereich der Proteinbiosensoren sind entscheidend für den Fortschritt der biologischen Forschung.

Das Cambridgeer Labor veranschaulicht, wie der Dialog zwischen Technikern und Forschern innovative Methoden wie die Kryo-Elektronenmikroskopie voranbringt. Hier arbeiten multidisziplinäre Teams selbstorganisiert zusammen, übersetzen wissenschaftliche Fragestellungen in technische Lösungen und entwickeln die Instrumente iterativ weiter. Diese enge Verzahnung zwischen Forschung und Technik schafft eine Dynamik, die Einzelkämpfer allein kaum erreichen können. Um das Potenzial der Techniker am Arbeitsplatz zu maximieren, bedarf es auch einer strategischen Unterstützung durch Führungskräfte. Dazu gehören klare Karrierepfade für technische Fachkräfte, die nicht zwingend eine Promotion voraussetzen, kontinuierliche Weiterbildung und eine Vergütung, die der Bedeutung der Arbeit gerecht wird.

Darüber hinaus sollten Institute gezielt Anreize setzen, um Nachwuchstechniker zu gewinnen und langfristig zu binden. Die Praxis zeigt, dass solche Maßnahmen nicht nur die Zufriedenheit und Motivation der Mitarbeiter steigern, sondern die gesamte Forschungsqualität pushen. Techniker sind heute mehr als nur Unterstützer. Sie sind Ideengeber, Problemlöser und Entwickler neuartiger Technologien. Die Integration von technischem Know-how in die wissenschaftliche Arbeit ist ein entscheidender Erfolgsfaktor für Innovationen.

Die gesellschaftlichen Herausforderungen unserer Zeit – von Klimawandel über Gesundheit bis zur Digitalisierung – lassen sich nur mit interdisziplinären Teams meistern, in denen Techniker und Wissenschaftler zusammen auf Augenhöhe arbeiten. Forschungseinrichtungen, Regierungen und Hochschulen sind daher aufgerufen, ihre Organisationsstrukturen zu überdenken und technisch-expertengestützte Forschungsansätze als Standard zu etablieren. Investitionen in technische Ausbildungsprogramme, eine bessere Anerkennung technischer Karrieren und die Förderung eines respektvollen Miteinanders zwischen allen Berufsgruppen sind Investitionen in den wissenschaftlichen Fortschritt. Insgesamt zeigt sich, dass die Techniker von heute die Wissenschaft von morgen signifikant voranbringen. Werden Techniker in den Fokus gerückt, können Forschungsinstitutionen nicht nur ihre Innovationszyklen beschleunigen, sondern auch den gesellschaftlichen Nutzen von Forschungsergebnissen maximieren.

Die Zukunft der Wissenschaft hängt maßgeblich von einer stärkeren Einbindung technischer Experten ab – eine Erkenntnis, die sich zunehmend in erfolgreichen Forschungscamps und Labors weltweit durchsetzt.