In der modernen Audiotechnologie steht die gezielte Übertragung von Schall an bestimmte Personen, ohne andere zu stören, seit langem im Fokus. Die Herausforderung hierbei betrifft vor allem tieffrequente Schallwellen mit langen Wellenlängen, da diese aufgrund ihrer natürlichen Ausbreitungseigenschaften und Beugungseffekte oft schwer präzise zu kontrollieren sind. Traditionelle lineare Akustik stößt hier physikalisch an ihre Grenzen, was Innovationen in diesem Bereich unverzichtbar macht. Eine bahnbrechende Lösung bietet das Konzept der hörbaren Enklaven, erzeugt durch nichtlineare, selbstbiegsame Ultraschallstrahlen, welche in jüngster Zeit erhebliche Aufmerksamkeit auf sich gezogen haben. Dieses Prinzip ermöglicht es, ultrakompakte, lokal begrenzte Audiozonen auf Distanz zu schaffen und eröffnet vielfältige Anwendungsmöglichkeiten in der Audioentwicklung, Kommunikation und Beschallungstechnik.

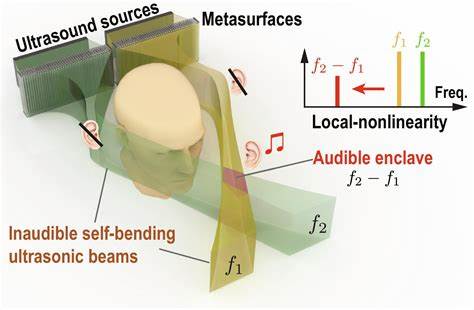

Die neuartige Methode nutzt zwei sich selbst-biegende, inaudible Ultraschallstrahlen mit unterschiedlichen Spektren, die an spezifischen Punkten – etwa hinter Hindernissen – lokal nichtlinear interagieren und dadurch hörbaren Schall erzeugen. Die Technik baut auf der Verwendung von akustischen Metaflächen zur Erzeugung dieser speziellen Ultraschallstrahlen auf. Diese Metaflächen können Wellen so formen, dass sie etwa um Kopf und Körper herum gelenkt werden, ohne absorbiert oder reflektiert zu werden. Das Resultat ist ein konzentrierter, ultrabreitbandiger hörbarer Spot, die sogenannte hörbare Enklave, die im Bereich von etwa 125 Hz bis 4 kHz arbeitet und somit den Großteil des menschlichen Hörbereichs abdeckt. Die Vorteile dieser Technologie liegen nicht nur in der hohen Ortsauflösung und Präzision, sondern auch in der kompakten Bauweise.

So misst das verwendete Metaflächen-Array lediglich 0,16 Meter, was lediglich 6 % einer Wellenlänge bei 125 Hz entspricht. Das ist bemerkenswert klein, verglichen mit herkömmlichen Lautsprechersystemen, die oft viel größeren Platz benötigen, um ähnliche Frequenzbereiche abzudecken. Zudem haben experimentelle Untersuchungen gezeigt, dass die hörbaren Enklaven robust gegen Umwelteinflüsse wie Raumreflexionen und akustische Störungen sind, was die Praxistauglichkeit unter realen Bedingungen bestätigt. Ein weiterer essenzieller Aspekt dieser Technik ist die Nutzung akustischer Nichtlinearitäten. Während lineare Akustik davon ausgeht, dass Schallwellen unabhängig voneinander wirken und sich überlagern, ermöglicht die Nichtlinearität, dass sich Wellen interaktiv beeinflussen, neue Frequenzen und Klänge am Schnittpunkt generiert werden.

In diesem Fall entsteht der Hörschall durch die lokale Überlagerung zweier Ultraschallstrahlen, die an den hörbaren Frequenzen innerhalb der Enklave interagieren. Die Kombination selbstbiegsamer Ultraschallstrahlen beruht auf dem gezielten Einsatz von sogenannten Airy- oder anderen nichtparaxialen Wellen, welche ihre Richtung während der Ausbreitung verändern können. Diese Eigenschaft erlaubt es, die Wellenführungen um Hindernisse herum zu lenken, ohne dass der Strahl selbst weitgehend gestreut wird. Dies ist gerade in der Anwendungsumgebung mit menschlichen Körpern und häufigen akustischen Hindernissen ein großer Fortschritt. Aus audiotechnischer Sicht könnte diese Technologie das Problem personalisierter, störungsfreier Tonwiedergabe neu definieren.

In öffentlichen Räumen lassen sich so Klanginseln schaffen, in denen einzelne Personen ungestört Musik hören oder Sprachkommunikation führen können, ohne dass andere Umstehende den Schall wahrnehmen. Dies kann im Vergleich zu herkömmlichen Kopfhörern oder Lautsprechersystemen zusätzlich den Komfort erhöhen und ästhetische sowie hygienische Vorteile bieten, da keine Ohrenhörer notwendig sind. Die vielseitigen Einsatzmöglichkeiten reichen von privaten Sprachkommunikationssystemen, etwa in Büros oder Fahrzeugen, bis hin zu immersiven Audioerlebnissen bei virtueller oder erweiterter Realität. Gerade in VR/AR-Umgebungen kann die präzise und enge Lokalisierung des Schalls die Immersion stark verbessern, indem wiedergegebenes Audio exakt im dreidimensionalen Raum positioniert wird. Neben der Unterhaltungstechnik ist auch im Bereich der Sicherheitskommunikation und Medizin ein großes Potenzial vorhanden.

So können medizinische Ultraschallsysteme von Methoden der nichtlinearen, selbstbiegsamen Wellen profitieren, um gezieltere Diagnosen und Therapien zu ermöglichen. Technologisch profitierte die Entwicklung auch von Fortschritten in der digitalen Signalverarbeitung und der Mikrostrukturierung von Metaflächen, die heute präzise und reproduzierbar hergestellt werden können. Das Zusammenspiel dieser interdisziplinären Felder hat den Weg für praktische und kompakte Systeme bereitet, die nicht nur im Labor, sondern auch in realen Anwendungsumgebungen einsetzbar sind. Das Forschungsteam rund um Jia-Xin Zhong, Jun Ji, Xiaoxing Xia, Hyeonu Heo und Yun Jing an der Pennsylvania State University und Lawrence Livermore National Laboratory hat die Machbarkeit sowohl in Simulationen als auch in Experimenten eindrucksvoll demonstriert. Sie nutzen dabei einen Head-and-Torso-Simulator zur Nachbildung menschlicher Hörbedingungen, was die Aussagekraft der Ergebnisse unterstreicht.

Sicherheit und Verträglichkeit sind ebenfalls wichtige Themen. Da beim Erzeugen hörbarer Enklaven Ultraschallwellen verwendet werden, die für den Menschen normalerweise nicht hörbar sind, muss sichergestellt werden, dass keine gesundheitlichen Risiken entstehen. Die Forschung bezieht hier Erkenntnisse aus Ultraschallstudien in Medizin und Technik mit ein, um die Intensitäten und Expositionen auf sichere Werte zu begrenzen. Forschung und Entwicklung in diesem Bereich stecken trotz beachtlicher Fortschritte noch in den Kinderschuhen. Zukünftige Herausforderungen beinhalten die Erweiterung des Klangspektrums, die Miniaturisierung der Geräte weiter voranzutreiben, sowie eine noch bessere Integration in bestehende audiovisuelle Systeme.