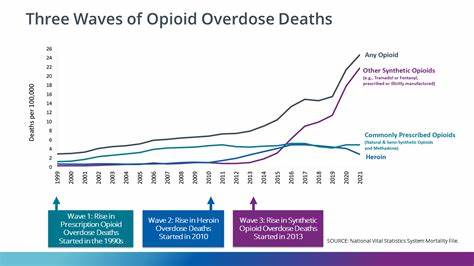

Die Opioid-Krise in den Vereinigten Staaten hat sich in den letzten zwei Jahrzehnten zu einer allgegenwärtigen Bedrohung für die öffentliche Gesundheit entwickelt. Mit dem starken Anstieg der Überdosierungssterblichkeit, insbesondere durch potentere Substanzen wie Fentanyl und dessen Analoga, sind Städte wie San Francisco zu Brennpunkten dieser Herausforderung geworden. Während die Strafverfolgungsbehörden in Reaktion darauf verstärkt gegen den illegalen Drogenhandel vorgehen, offenbaren neue Forschungsergebnisse eine komplexe und oft paradoxale Wechselwirkung zwischen Polizei-Razzien und der Überdosierungsrate. Eine jüngst veröffentlichte Studie aus dem Jahr 2025, die sich auf Daten aus San Francisco zwischen 2020 und 2023 stützt, zeigt deutlich, dass unmittelbare Polizeieinsätze zur Beschlagnahmung von Drogen an bestimmten Orten zeitlich und räumlich mit einem erhöhten Risiko tödlicher Opioid-Überdosierungen in der Umgebung verbunden sind. Dabei wurde festgestellt, dass innerhalb von 100, 250 und 500 Metern um die Orte einer Drogenrazzia das Risiko für tödliche Überdosierungen in den darauffolgenden Tagen signifikant steigen kann.

Die Gefahr war am stärksten am Tag nach der Razzia ausgeprägt und nahm in den folgenden Tagen allmählich ab. Der zugrundeliegende Mechanismus dieser Assoziation wird in der Studie als Folge der Störung illegaler Drogenmärkte durch die Polizei erklärt. Durch die Beschlagnahmung illegaler Substanzen und die Verhaftung von Dealer:innen werden Betroffene gezwungen, ihre Drogenquellen kurzfristig zu wechseln. In einem ohnehin unregulierten und undurchsichtigen Markt erhöht das die Wahrscheinlichkeit, eine unerwartet potente oder verunreinigte Substanz zu konsumieren. Gerade bei der hochpotenten Substanzgruppe der Fentanyl-Analoga besteht hier ein erhebliches Risiko für lebensbedrohliche Überdosierungen.

Ein weiterer Faktor, der zur Überdosierungsgefahr beiträgt, ist der temporäre Entzug, den Menschen mit einer Opioidabhängigkeit durchleben, wenn ihr gewohnter Drogenzugang durch Polizeimaßnahmen unterbrochen wird. Entzugssymptome sind für Betroffene nicht nur unangenehm sondern suchen sie oft verzweifelt nach Ersatz, wobei sie durch Zeitdruck und fehlende Verfügbarkeit unkontrollierten Risiken ausgesetzt sind. Die Ergebnisse der Studie stellen somit konventionelle Annahmen infrage, wonach strafrechtlich durchgesetzte Drogenbeschlagnahmen automatisch zu einer Verbesserung der öffentlichen Sicherheit und zu einem Rückgang der Drogennutzung oder Überdosierungen führen. Stattdessen deuten die Daten darauf hin, dass solche Maßnahmen kurzfristig das Risiko für Überdosierungen erhöhen können. Dies ist vor dem Hintergrund besonders besorgniserregend, da San Francisco mit seiner hohen Bevölkerungsdichte und dem dichten sozialen Geflecht besonders vulnerabel für solche Dynamiken ist.

Neben der Analyse der spatiotemporalen Verknüpfungen zwischen Polizeieinsätzen und Überdosierungen wurde auch der Einfluss sozioökonomischer Faktoren betrachtet. So zeigten Ergebnisse, dass Stadtviertel mit höherer sozioökonomischer Benachteiligung deutlich höhere Überdosierungsraten aufweisen. Dies entspricht den Erkenntnissen aus anderen Regionen und verdeutlicht, wie soziale Ungleichheiten und Armut als zugrundeliegende Triebkraft für die Krise fungieren. Zudem häuften sich die Überdosierungen während der COVID-19-Pandemie, insbesondere im Zeitraum der Ausgangsbeschränkungen, kurz nachdem San Francisco umfangreiche Maßnahmen zum Schutz vor dem Virus, wie etwa das Vermieten von Hotelzimmern für obdachlose Menschen, eingeführt hatte. Das Alleinsein in solchen Unterkünften bedeutete für viele Konsument:innen von Opioiden, dass niemand präsent war, um bei einer Überdosis zu helfen, was nochmals das Risiko lebensbedrohlicher Situationen erhöhte.

Angesichts dieser Erkenntnisse rücken alternative Ansätze zur Bekämpfung der Opioidkrise stärker in den Fokus. Die traditionelle Drogenbekämpfung durch strafrechtliche Maßnahmen ohne begleitende gesundheitliche Interventionen scheint nicht ausreichend, um den Herausforderungen gerecht zu werden. Evidenzbasierte Ansätze, die sich auf Gesundheits- und Sozialpolitik stützen, bieten vielversprechende Perspektiven. Einer der wichtigste Schritte ist der Ausbau des Zugangs zu medikamentengestützten Behandlungsprogrammen (MOUD), in denen Substitutionstherapien mit Methadon, Buprenorphin oder Naltrexon angeboten werden. Diese Therapien helfen nicht nur, den Entzug zu lindern, sondern erhöhen auch die Chancen auf nachhaltige Stabilisierung der Betroffenen.

Trotz einer Behandlungs-on-Demand-Politik in San Francisco gibt es erhebliche Hürden für Menschen ohne Versicherung oder finanzielle Mittel, was die Wirksamkeit dieser Strategie einschränkt. Darüber hinaus wird in der Forschung und Praxis immer wieder die Bereitstellung eines regulierten und sicheren Drogenangebots als eine Maßnahme diskutiert, um Risiken durch die unvorhersehbare und verunreinigte illegale Substanzversorgung zu minimieren. Länder wie die Schweiz und Kanadas haben entsprechende Programme eingeführt, die auch als Anleitung für amerikanische Städte dienen können. Studien haben gezeigt, dass eine kontrollierte Versorgung mit sterilen und qualitativ kontrollierten Substanzen nicht nur die Überdosierungsraten senkt, sondern auch die Kriminalität und gesellschaftliche Stigmatisierung verringert. Die Entkriminalisierung des Besitzes und Konsums von Drogen, wie in Portugal seit 2001 praktiziert, hat ebenfalls Erfolge in der Reduktion von Überdosierungen und Infektionskrankheiten gezeigt, ohne einen Anstieg der Kriminalität nach sich zu ziehen.

In den USA probiert derzeit der Bundesstaat Oregon ähnliche Wege, deren Ergebnisse mit großer Spannung erwartet werden. Ein weiterer vielversprechender Ansatz ist die Schaffung von Überwachungsstellen für den Drogenkonsum, sogenannte Overdose Prevention Sites, an denen Konsument:innen ihre Substanzen gefahrlos unter medizinischer Aufsicht konsumieren können. Diese Einrichtungen haben in verschiedenen Ländern belegte Erfolge bei der Senkung von Todesfällen durch Überdosierung und können gleichzeitig ein wichtiger Kontaktpunkt für weiterführende therapeutische Unterstützung und Gesundheitsversorgung sein. Alles in allem weist die neueste Forschung aus San Francisco eindrücklich darauf hin, dass rein repressiv ausgerichtete Polizeistrategien gegen Drogennetzwerke unbeabsichtigte Schaden verursachen können und langfristig der öffentlichen Gesundheit schaden. Es bedarf eines integrierten, umfassenden Ansatzes, der soziale Faktoren, gesundheitliche Versorgung und Rechtspolitik verknüpft, um den komplexen Herausforderungen der Opioidkrise wirksam zu begegnen.

Die politische Debatte muss daher dringend weg von alleiniger Kriminalisierung und Polizeimaßnahmen hin zu einer Stärkung der Gesundheits- und Sozialdienste geführt werden. Nur mit einem solchen Wandel ist es möglich, die hohe Zahl an Überdosierungs-Todesfällen zu senken, das Leben der Betroffenen zu verbessern und eine inklusivere, sichere Gesellschaft zu schaffen. Die jugendlichen Hoffnungen und Hoffnungen der Familien vieler Abhängiger in San Francisco und anderen Städten liegen heute in evidenzbasierten, menschenwürdigen und nachhaltigen Lösungen – und nicht in der einfachen, jedoch wirkungslosen Vorstellung, dass ein härteres Durchgreifen der Polizei alle Probleme beseitigen könnte.