Die rasante Verbreitung von Künstlicher Intelligenz (KI) in allen Lebensbereichen stellt Bildungseinrichtungen weltweit vor enorme Herausforderungen. Insbesondere Hochschulen sehen sich mit einem Phänomen konfrontiert, das zunehmend als „kognitive Auslagerung“ bezeichnet wird: Studierende nutzen KI-gestützte Werkzeuge, um Aufgaben eigenständig zu erledigen, ohne den Inhalt wirklich zu verstehen oder sich intensiv damit auseinanderzusetzen. Diese Entwicklung hat die Fachwelt alarmiert und wirft zahlreiche Fragen darüber auf, wie sich KI auf die Kompetenzen und das Lernverhalten der jungen Generation auswirkt. Eine akademische Dozentin, die Barbara Klaudel heißt, berichtet von ihren Erfahrungen mit Studierenden, die sie während eines Semesters betreute. In ihrem Kurs gab sie eine ungewöhnliche Aufgabe auf: Studierende sollten einen dreiseitigen Artikel zu einem Thema rund um Künstliche Intelligenz verfassen – streng ohne Einsatz von KI-Modellen wie Large Language Models (LLMs).

Das Ergebnis war erschreckend. Mehr als 40 Prozent der Studierenden scheiterten an der Aufgabe. Besonders auffällig war, dass viele nicht nur auf KI zurückgegriffen hatten, sondern auch nicht in der Lage waren, den Text, den sie teilweise einfach übernommen hatten, wirklich zu verstehen. Dies zeigt eine fundamentale Schwäche in der Fähigkeit, Texte kritisch zu lesen und zu hinterfragen. Die Unsitte, komplexe akademische Texte oder Berichte mit Hilfe von KI zu generieren, hat ihre Ursache nicht in einem generellen Unvermögen der Studierenden, sondern vielmehr in der mangelnden Übung und im zu starken Verlass auf technische Hilfsmittel.

Schon beim Erstellen von Bachelorarbeiten fällt auf, dass viele Studierende Schwierigkeiten haben, zusammenhängende, gut strukturierte Texte zu verfassen. Die häufige Übernutzung von Aufzählungen und eine sehr fragmentierte Schreibweise ähnelt meist der von KI erstellter Texte. Daraus lässt sich schließen, dass die Art, wie Menschen heute lesen und schreiben, maßgeblich vom Umgang mit KI-Systemen beeinflusst wird. Die Konventionen eines Chat-basierten Schreibstils fließen scheinbar unbewusst in die eigenen Fähigkeiten ein. Dieser Trend bedroht das Kernziel der Bildung: die Förderung von kritischem Denken und eigenständiger Reflexion.

Schreiben ist nicht bloß das Aneinanderreihen von Wörtern, sondern ein komplexer Denkprozess. Er beinhaltet das Entwickeln eigener Gedanken, das logisch strukturierte Anordnen von Argumenten und die klare Kommunikation dieser Ideen. Diese Kompetenzen sind essenziell – nicht nur im akademischen Kontext, sondern auch in der beruflichen Welt, wo Berichte, Präsentationen oder fachliche Artikel überzeugen und Karrierechancen eröffnen. Einige Stimmen vertreten die Ansicht, Aufgaben, die durch KI leicht übernommen werden können, seien überflüssig und sollten abgeschafft oder grundlegend angepasst werden. Dem widerspricht die Erfahrung vieler Lehrender, dass es gerade der Prozess des selbständigen Arbeitens ist, der Lernfortschritte sichert.

Bildung ist nicht ausschließlich das Erreichen eines Endprodukts, sondern das Entwickeln von Fähigkeiten und Wissen durch Übungen und Herausforderungen. Ohne das Durchlaufen einfacher Schritte – etwa das Erlernen von Mathematik – fehlt die Grundlage für komplexere Kompetenzen. Das gibt den Studierenden die Möglichkeit, KI als Werkzeug zu nutzen, ohne den Sinn und die Technik hinter den Ergebnissen zu verlieren. Die Veränderung in der Bildungslandschaft erfordert auch eine Anpassung von Lehrmethoden. Veraltete Lehrpläne und vergriffene Bücher erschweren es den Studierenden und Lehrkräften gleichermaßen, sich relevantem, aktuellem Wissen zu widmen.

Effektive Lehrpläne sollten daher gezielt und praxisnah sein. Beispielsweise kann das Einbinden kurzer, knapper Texte vor jeder Unterrichtsstunde die Lesekompetenz fördern und das Verständnis für komplexe wissenschaftliche Arbeiten steigern. Darüber hinaus ist es sinnvoll, den Fokus auf Leseverständnis und Textanalyse zu legen. Studierende brauchen Übung im Umgang mit Fachliteratur – auch in kleinen Portionen. Lehrkräfte können durch gezielte Fragen und Aufgaben die Fähigkeit der Studierenden stärken, Details zu hinterfragen und zwischen wichtigen und unwichtigen Informationen zu unterscheiden.

Zusätzlich zum Lesen gehört das Schreiben zu den wichtigsten Fertigkeiten, die kontinuierlich geübt werden müssen. In vielen naturwissenschaftlichen Fächern sind Laborberichte oft auf das bloße Dokumentieren von Experimenten beschränkt, ohne dass umfangreiche Schreib- oder Argumentationskompetenzen gefordert werden. Durch das Einbinden von kreativen Schreibaufgaben, etwa das Verfassen von Medium-Artikeln zu aktuellen Themen, können Studierende lernen, ihre eigenen Ideen auf verständliche und strukturierte Weise darzustellen. Solche Aufgaben fördern neben der Schreibfähigkeit auch das kritische Nachdenken. Eine weitere Möglichkeit, die tatsächliche Leistungsfähigkeit der Studierenden zu überprüfen, sind mündliche Prüfungen oder Präsentationen.

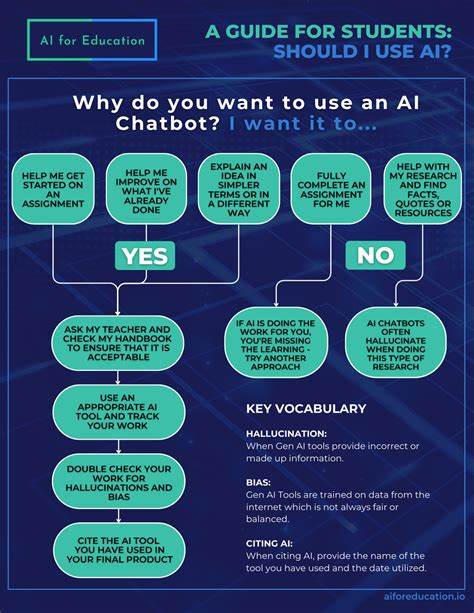

Durch das Erfordernis, eigene Arbeiten verbal zu erläutern, lässt sich relativ einfach feststellen, ob das Verständnis wirklich vorhanden ist oder ob nur Arbeitsergebnisse von Maschinen übernommen wurden. Dies trägt nicht nur zur besseren Bewertung bei, sondern fördert auch die Fähigkeit, Inhalte klar und sicher zu vermitteln. Studierende selbst müssen ebenfalls Verantwortung für ihren Lernprozess übernehmen. Der Umgang mit KI sollte nicht dazu führen, dass Intellekt und Neugier ausbleiben. Letztlich sind es die jungen Menschen selbst, die entscheiden, ob sie Fähigkeiten entwickeln oder auf Abkürzungen setzen.

Bildung ist ein Transferprozess von Wissen und Denken, der nicht allein durch technische Lösungen ersetzt werden kann. Praktische Ansätze für Schüler und Studierende, die ihre Schreib- und Analysefähigkeit verbessern möchten, beinhalten das regelmäßige Üben mit standardisierten Schreibaufgaben, wie etwa den Schreibaufgaben des Graduate Record Examination (GRE). Diese Aufgaben lehren das strukturierte Argumentieren und fördern die Fähigkeit, eine kohärente Erzählung aufzubauen. Selbstkritisches Überprüfen der eigenen Arbeit, zum Beispiel durch den Einsatz von KI als Feedbackgeber – aber nicht als Textersteller – kann den Lernprozess unterstützen. Lesen bleibt eine der wichtigsten Grundlagen, um Schreiben und Denken zu verbessern.

Das Studium populärwissenschaftlicher Werke etwa aus dem Bereich künstliche Intelligenz oder kognitiver Neurowissenschaften kann Schlüsselkompetenzen vermitteln, um komplexe Sachverhalte besser zu verstehen und differenziert wiederzugeben. Darüber hinaus bereichern spielerische Methoden, wie erzählerische Gesellschaftsspiele, die Fähigkeit, Geschichten und Gedanken sinnvoll zu strukturieren, was wiederum die Schreibfähigkeiten positiv beeinflusst. Die gegenwärtige Situation an Universitäten lässt sich als problematisch beschreiben. In einer Welt mit einer stetig steigenden Anzahl an Studierenden wird das Anforderungsniveau zwangsläufig hürdenloser. Ein Universitätsabschluss wird oft eher als Voraussetzung denn als Garant für Erfolg verstanden.

Der wahre Wert der Hochschulausbildung liegt jedoch in der Fähigkeit zum eigenständigen, schnellen Lernen und kritischen Denken, um sich in einer sich ständig wandelnden Welt behaupten zu können. Wenn das nicht vermittelt wird, bedeutet das oft Zeit- und Ressourcenverschwendung. Zusammenfassend zeigt sich, dass der unbegrenzte und unkontrollierte Einsatz von KI im Bildungsbereich tiefgreifende negative Einflussfaktoren beinhaltet, die das Niveau der Studierenden gefährden. Die Aufgabe von Lehrkräften ist es, die Lernenden zu stärkerer Selbstständigkeit zu ermutigen und nicht nur Fachwissen, sondern vor allem kognitive Fähigkeiten zu vermitteln. Dies gelingt nur durch praxisnahe Aufgabenstellungen ohne den Einsatz von KI als Schreib- oder Denkhelfer, durch gezielte Förderung von Lese- und Schreibfertigkeiten sowie durch mündliche Überprüfungen zur Sicherstellung des Verständnisses.

Gleichzeitig sind Studierende aufgefordert, ihren Lernprozess aktiv zu gestalten, alte Tugenden des Lesens und Schreibens wiederzuentdecken und KI-Tools als unterstützende Hilfsmittel zu verstehen, die bei der Evaluierung eigener Arbeiten helfen, jedoch nicht den Denkprozess ersetzen dürfen. Nur durch ein gemeinsames Engagement von Lehrenden und Lernenden kann es gelingen, die Risiken der kognitiven Auslagerung zu minimieren und eine Bildungskultur zu schaffen, die auch im Zeitalter der Künstlichen Intelligenz Bestand hat.