Die Computerwelt ist geprägt von rasanten technologischen Fortschritten, die alte Hardware-Komponenten zunehmend obsolet machen. Ein aktuelles Beispiel dafür ist die Entscheidung der Entwickler des Linux-Kernels, die Unterstützung für den Intel 486 Prozessor endgültig einzustellen. Diese CPU, die vor über 36 Jahren auf den Markt kam und vor 18 Jahren aus der Produktion genommen wurde, gilt vielen als Meilenstein der Computertechnik. Dennoch sehen die Linux-Kernel-Macher keine Notwendigkeit mehr, Ressourcen in die Erhaltung der Kompatibilität mit solch veralteter Hardware zu investieren. Die Einschätzung von Linus Torvalds, dem Schöpfer des Linux-Kernels, bringt es auf den Punkt: Es gibt „keinen realen Grund, auch nur eine Sekunde mit der Unterstützung von 486 CPUs zu verschwenden“.

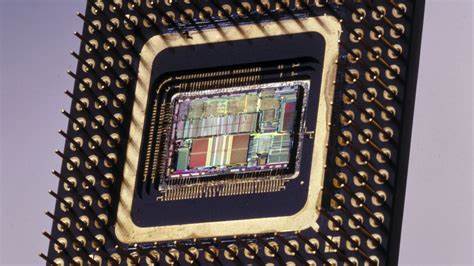

Diese Haltung spiegelt die Bedürfnisse der modernen Computernutzung wider und ist Teil eines längerfristigen Trends, bei dem die Kernentwicklung zunehmend auf aktuellere und leistungsfähigere Plattformen fokussiert wird. Die Intel 486 CPU, kurz i486 genannt, stellte einst bedeutende technologische Fortschritte dar. Mit Frequenzen zwischen 16 und 100 MHz und eingebautem mathematischem Koprozessor war sie für viele Anwender die erste wirkliche Begegnung mit x86-Prozessorarchitektur. Für zahlreiche Menschen war der 486 der Einstiegspunkt in das Verständnis von Computerhardware. Allerdings entsprachen ihre grundliegenden Funktionen und Fähigkeiten nicht mehr den Anforderungen, die moderne Betriebssysteme heute an ihre Hardware stellen.

Mit der inzwischen weit fortgeschrittenen Softwarelandschaft und steigenden Leistungsanforderungen hat die Unterstützung von i486 Prozessoren zunehmend an Relevanz verloren und gebremst wurde durch deren Integration in den Code vor allem die Weiterentwicklung und Modernisierung des Kernels. Die Entscheidung, die Unterstützung für den i486 im Linux-Kernel 6.15 endgültig zu streichen, ist durch technische Fortschritte nachvollziehbar. Neue Mindestanforderungen wie die Verfügbarkeit eines Time Stamp Counters (TSC) und der Befehl CMPXCHG8B (bekannt als CX8) sind moderne Prozessorfeatures, die in der 486-Architektur nicht vorhanden sind. Diese Funktionen sind für zeitgemäße Betriebssystemkonzepte wie präzises Timing und parallele Prozessorkoordination unerlässlich.

Ohne die Integration solcher zeitgemäßen Befehle werden Entwickler gezwungen, aufwändige Workarounds und Emulationen zu implementieren, die Ressourcen binden und die Performance insgesamt beeinträchtigen. Der Schritt zur Entfernung der i486-Unterstützung ist somit auch ein Schritt zu einer schlankeren, effizienteren und sichereren Betriebssystembasis. Dabei ist es keineswegs das erste Mal, dass Linus Torvalds und Mitstreiter erbitterte Kompatibilitätslasten aus dem Linux-Kernel entfernen. Bereits 2012 wurde der Support für i386-CPUs eingestellt, eine noch ältere und weniger leistungsfähige Generation von Intel-Prozessoren. Die Entwicklung und Pflege für alte Hardware sind ein sehr zeitaufwändiger Prozess.

Jede Anpassung, Fehlerbehebung oder Funktionsimplementierung muss sicherstellen, dass es keine Einschränkungen oder Instabilitäten auf diesen alten Plattformen gibt. Für den Kernel sind das erhebliche Kosten, die mit jeder neuen Funktion wachsen. Aus Entwicklerperspektive ist die Beschränkung auf moderne und leistungsfähige Hardware nicht nur ökonomisch sinnvoll, sondern auch notwendig, um das Betriebssystem auf dem aktuellen Stand der Technik halten zu können. Für Nutzer, die auch 2025 noch auf einem 486-System arbeiten, bedeutet dieses Ende der Unterstützung jedoch eine deutliche Einschränkung. Während sie alte Linux-Versionen weiterhin nutzen können, die mit 486 CPUs kompatibel sind, wird die Neuinstallation von aktuellen Distributionen nicht mehr möglich sein.

Kleinere oder Spezialbetriebssysteme wie MenuetOS, KolibriOS oder Visopsys bieten zwar Alternativen, setzen aber meist einen mindestens Pentium-basierten Prozessor voraus. Andere Nutzer setzen auf FreeDOS oder modifizierte Windows-Versionen wie aus der XP-Ära, doch diese sind im Alltag und im Bezug auf Webkompatibilität zunehmend problematisch. Die Empfehlung lautet daher, für derart alte Systeme entweder sehr spezialisierte Software zu verwenden oder ein Upgrade der Hardware in Betracht zu ziehen. Die Entscheidung der Linux-Kernel-Entwickler zeigt außerdem, wie schnell die Computertechnologie altert. Obwohl der letzte i486-Prozessor vor 18 Jahren gefertigt wurde, sind die Anforderungen und technische Entwicklung der damaligen Zeit für heutige Betriebssysteme schlichtweg unzureichend.

Neue Funktionen, Sicherheitsmechanismen und Performance-Optimierungen erfordern moderne CPU-Architekturen und setzen Features voraus, die älteren Prozessoren fehlen. Dies unterstreicht die dauerhafte Herausforderung, mit der Softwareentwickler konfrontiert sind: dem Balanceakt zwischen Abwärtskompatibilität und Innovationsdrang. Die Intel 486 CPU war zweifelsohne eine prägende Komponente der Computerhistorie. Sie ermöglichte nicht nur Personal Computing im großen Stil, sondern prägte auch generationenübergreifend das Verständnis für Hardware. Doch wie bei vielen technologischen Errungenschaften gilt auch hier, dass die Zeit unaufhaltsam voranschreitet und der Zwang zur Modernisierung unumgänglich ist.

Der Entschluss, die Unterstützung für 486 Prozessoren im Linux-Kernel zu beenden, spiegelt diese Realität wider und macht Platz für eine Zukunft, die auf Effizienz, Skalierbarkeit und modularer Softwarearchitektur basiert. Parallel zeigt sich, dass ein Großteil der Nutzerwelt längst auf deutlich leistungsfähigere Hardware setzt, die den Anforderungen heutiger Software besser entspricht. Viele Linux-Anwender profitieren von aktuellen Prozessorfeatures, die den Systembetrieb sicherer, stabiler und schneller machen. Für die Kernel-Entwickler eröffnet dies bessere Möglichkeiten, innovative Technologien zu implementieren und somit Linux als flexibles und modernes Betriebssystem weiterzuentwickeln. Letztlich bleibt die Entscheidung, veraltete Prozessoren nicht mehr zu unterstützen, ein notwendiges Stilelement in der Evolution von Software.

Für Anwender älterer Systeme stellt sich die Herausforderung, sich für ihre Hardware die passenden Softwarelösungen zu suchen oder in moderner Technik neue Möglichkeiten zu entdecken. Die Erinnerung an die 486er-Prozessoren bleibt ein Teil des technologischen Erbes, während der Linux-Kernel weiterhin dynamisch wächst und sich an aktuelle und zukünftige Anforderungen anpasst, um seine Rolle im Ökosystem der Betriebssysteme zu stärken.

![The Custom Arm PC Era is here [video]](/images/635E1A53-9242-4DB6-94FC-001DE2C0DD0D)