Koffein ist für viele ein unverzichtbarer Begleiter im Alltag. Ob in der morgendlichen Tasse Kaffee, dem Nachmittagstee oder Energydrinks – das beliebte Stimulans sorgt für eine erhöhte Wachsamkeit und Konzentrationsfähigkeit. Doch während seine Wirkungen auf den wachen Geist gut erforscht sind, blieb lange unklar, wie genau Koffein das Gehirn während des Schlafes beeinflusst. Neuere wissenschaftliche Untersuchungen haben nun gezeigt, dass Koffein altersabhängig die Komplexität der Gehirnaktivität und den kritischen Funktionszustand des Gehirns während des Schlafes verändert – mit spannenden Implikationen für unsere Gesundheit und das Verständnis der Schlafphysiologie. Der Schlaf ist ein essentieller Prozess für die physische und mentale Erholung.

Während wir schlafen, durchläuft das Gehirn verschiedene Stadien, die nicht nur für die Konsolidierung von Erinnerungen relevant sind, sondern auch um die neuronale Homöostase aufrechtzuerhalten. Die Qualität und Tiefe dieser Schlafphasen sind entscheidend für die Regeneration und das optimale Funktionieren kognitiver Prozesse. Koffein wirkt vor allem über die Hemmung von Adenosinrezeptoren, einem Neurotransmittersystem, das normalerweise die Schläfrigkeit fördert. Dadurch wird die natürliche Ermüdung unterdrückt, doch die subtile Wirkung auf die elektrischen Muster des Gehirns im Schlaf wurde lange weniger detailliert untersucht. Wissenschaftler führten Studien mit Schlaf-EEG (Elektroenzephalographie) an freiwiligen Probanden durch, um die Wirkung von 200 mg Koffein, was etwa zwei Tassen Kaffee entspricht, mit einem Placebo zu vergleichen.

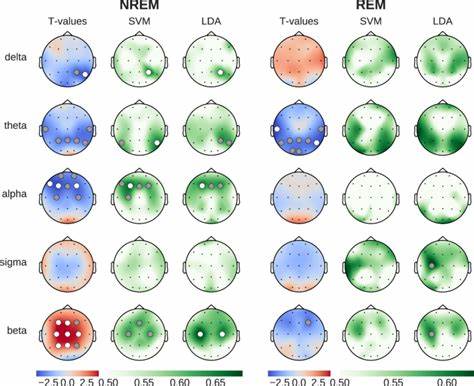

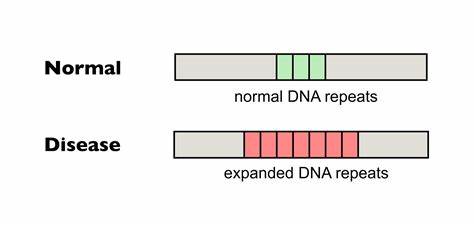

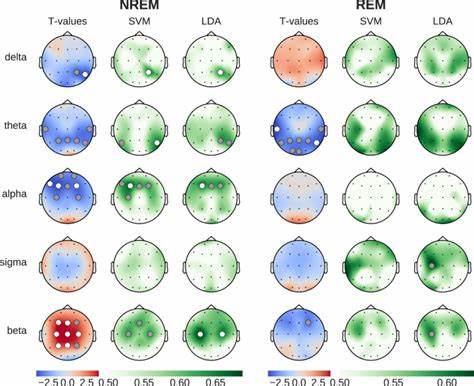

Dabei wurden technische Verfahren genutzt, die über bloße Analyse klassischer EEG-Frequenzbänder hinausgingen – sie betrachteten auch komplexe Maße wie Signalentropie, Lempel-Ziv-Komplexität und die kritische Dynamik des Gehirns. Die Signifikanz dieser Parameter zieht sich durch die gesamte Neurowissenschaft, da sie Aufschluss über die Balance zwischen Ordnung und Chaos im neuronalen Netzwerk geben. Ein Gehirn im sogenannten kritischen Zustand zeigt optimale Informationsverarbeitung und Anpassungsfähigkeit. Die Ergebnisse offenbarten, dass Koffein vor allem im Non-REM-Schlaf eine gesteigerte Gehirnkomplexität bewirkt. Das bedeutet, die Gehirnsignale werden weniger vorhersehbar und zeigen eine größere Vielfalt an Mustern, welche das Gehirn durchläuft.

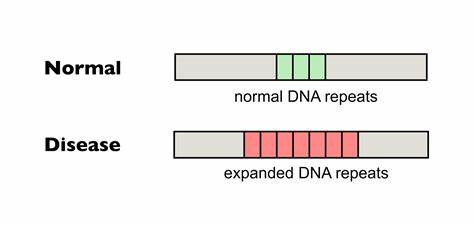

Gleichzeitig wurde eine Abflachung der sogenannten 1/f-Powerspektrumslope festgestellt – ein Indikator für veränderte neuronale Erregungs- und Hemmungsbalancen. Konkret lässt sich daraus ableiten, dass Koffein die neuronale Aktivität hin zu einem Zustand mit mehr Erregung und dynamischer Flexibilität verschiebt. Dies wurde von Daten zur Langzeit-Temperaturskala (DFA-Skalierung) unterstützt, die zeigten, dass durch Koffein die zeitlichen Zusammenhänge in den Signalen reduziert sind – was wiederum auf eine Anpassung der Selbstähnlichkeit und kritischen Dynamik schließen lässt. Bemerkenswert ist der Einfluss des Alters auf diese Effekte. Junge Erwachsene von 20 bis 27 Jahren zeigten stärkere Veränderungen in der Gehirnkomplexität und kritischen Dynamik unter Koffein im Gegensatz zu mittelalten Erwachsenen zwischen 41 und 58 Jahren, und das insbesondere während der REM-Phase des Schlafes.

Beim Non-REM-Schlaf wurden keine altersabhängigen Unterschiede festgestellt. Diese Resultate lassen sich durch den natürlichen Rückgang der Adenosinrezeptordichte mit dem Alter erklären, wodurch die Wirksamkeit von Koffein als Adenosinantagonist verringert sein könnte. Auch physiologische Veränderungen des Schlafes mit zunehmendem Alter, wie reduzierte REM-Schlafdauer oder veränderte neurochemische Regulation, tragen zu der geringeren Sensitivität bei älteren Menschen bei. Darüber hinaus erzielte die Klassifikation durch Machine-Learning Algorithmen auf Basis von Komplexitäts- und Kritikalitätsmaßen eine hohe Genauigkeit bei der Unterscheidung zwischen koffeininduzierter und Placebo-Bedingung, vor allem im Non-REM-Schlaf. Dies unterstreicht den hohen Informationsgehalt dieser neuartigen EEG-Merkmale für die Beschreibung der Gehirnaktivität.

Während klassische Frequenzbandanalysen bisher vor allem abnehmende Delta- und Alphawellen sowie eine Zunahme im Beta-Bereich zeigten, erreichten Komplexitätsmaße wie die spektrale SampEn und Lempel-Ziv-Komplexität eine noch größere Sensitivität gegenüber den Effekten von Koffein. Die neurophysiologischen Mechanismen hinter diesen Effekten sind vielfältig. Koffein blockiert Adenosin-A1- und A2-Rezeptoren, wodurch die inhibitorische Wirkung von Adenosin auf glutamaterge und cholinerge Systeme vermindert wird und eine erhöhte neuronale Erregbarkeit resultiert. Diese Erregung führt vermutlich zu einer Umverteilung der neuronalen Netzwerke, die stärker in Interaktion treten, und damit zu einem komplexeren elektrischen Feld. Der veränderte E/I-Balance (Erregung versus Hemmung) unterstützt eine Bewegung des Gehirns in Richtung eines sogenannten kritischen Regimes – ein Zustand, der für maximale Reaktionsfähigkeit und effiziente Informationsverarbeitung steht.

Interessanterweise ist ein Anstieg der Komplexität im Gehirn nicht automatisch positiv zu bewerten. Während erhöhte Entropie häufig mit wachsameren Zuständen assoziiert ist, kann eine Überstimulation im Schlaf zu einer Verschlechterung der Qualität und Erholsamkeit führen. Dies erklärt die widersprüchlichen Berichte, die einerseits die kognitive Steigerung durch Koffein loben und andererseits dessen negative Folgen für den Schlafbeton betonen. Die Altersabhängigkeit der Effekte eröffnet neue Perspektiven für die Beratung und Empfehlungen zum Koffeinkonsum, insbesondere bei älteren Personen oder Menschen mit Schlafproblemen. Es scheint, dass jüngere Menschen empfindlicher auf die stimulierende Wirkung im Schlaf reagieren, was zu einer stärkeren EEG-Verschiebung und potenziell mehr Schlafstörungen führt.

Bei älteren Erwachsenen könnte hingegen eine verminderte Wirkung bestehen, allerdings sind hier auch Anpassungsprozesse oder Komorbiditäten zu berücksichtigen. Die neuen Erkenntnisse werfen auch Licht auf die neurobiologischen Grundlagen von Schlafstörungen in Verbindung mit Stimulanzien und können in Zukunft die Entwicklung individualisierter Therapien oder Lebensstilinterventionen unterstützen. Besonders wichtig wird es sein, die Langzeitfolgen der durch Koffein induzierten Modulation der Gehirndynamik während des Schlafes zu verstehen und deren Relevanz für neurodegenerative Krankheiten, wie Parkinson oder Alzheimer, zu prüfen. Abschließend verdeutlichen die Studienergebnisse, dass Koffein weitreichende Wirkungen auf das dynamische Gleichgewicht des Gehirns während des Schlafes hat, welche sich mit dem Alter verändern. Die Kombination moderner EEG-Analysemethoden und maschineller Lernverfahren erweist sich dabei als Schlüssel, um diese komplexen Zusammenhänge besser zu erfassen.

Das Bewusstsein über diese Effekte sollte sowohl die Konsumenten als auch Fachleute aus Medizin und Neurowissenschaften anregen, den Einfluss von Koffein auf die Schlafqualität differenziert zu betrachten und bei Bedarf Anpassungen in der individuellen Konsumgewohnheit vorzunehmen.