In der heutigen digitalen Ära ist die Integration von Künstlicher Intelligenz (KI) in Unternehmen fast unvermeidlich geworden. Trotz der vielfältigen Vorteile, die KI-Technologien bieten – von Prozessoptimierung bis hin zu innovativen Geschäftsmodellen –, sehen sich viele Führungskräfte mit einer unerwarteten Herausforderung konfrontiert: erheblicher Widerstand oder sogar offene Ablehnung seitens der Mitarbeiter. Eine aktuelle Umfrage unter mehr als 1.000 Geschäftsführern weltweit zeigt auf, dass fast die Hälfte der CEOs berichtet, dass ihre Belegschaft der KI gegenüber skeptisch, widerständig oder sogar feindlich eingestellt ist. Die Gründe für diese Haltung sind vielschichtig und bedürfen sorgfältiger Betrachtung, um den Wandel erfolgreich zu gestalten und das volle Potenzial von KI zu entfalten.

Der Widerstand der Mitarbeiter ist oftmals ein Spiegelbild tieferliegender Befürchtungen und Unsicherheiten. Ein besonders dringliches Thema ist die Angst vor Arbeitsplatzverlust. Die Sorge, durch KI-Systeme ersetzt oder marginalisiert zu werden, ist häufig einer der Hauptgründe für Ablehnung. Zusätzlich gibt es die Angst vor Kontrollverlust, da automatisierte Systeme komplexe Aufgaben übernehmen und Entscheidungen unterstützen oder gar eigenständig treffen. Viele Mitarbeiter fühlen sich dadurch entmachtet oder befürchten, dass ihre menschlichen Fähigkeiten an Wert verlieren.

Neben emotionalen Faktoren spielen auch fehlendes Wissen und mangelnde Kompetenz im Umgang mit KI eine große Rolle. Viele Arbeitskräfte spüren, dass sie nicht ausreichend geschult oder vorbereitet sind, um mit den neuen Technologien effektiv zu arbeiten. Dies erzeugt Unsicherheiten und verstärkt die negative Haltung gegenüber KI. Die Kluft zwischen technologischen Investitionen und der tatsächlichen Einbindung der gesamten Belegschaft wird dabei deutlich. Während laut Umfragen 95 Prozent der führenden Unternehmen bereits in KI investieren, haben nur rund 14 Prozent ihre Workforce-Strategien entsprechend angepasst, wodurch eine gefährliche Lücke zwischen Innovation und Akzeptanz entsteht.

Die Branchenunterschiede sind ebenfalls hervorzuheben. Sektoren wie Finanzdienstleistungen, Versicherungen und Banken melden vergleichsweise höhere Bereitschaft für den Umgang mit KI. Im Gegensatz dazu ist der Gesundheitsbereich besonders betroffen von geringer Akzeptanz und unzureichender Vorbereitung. Diese Diskrepanz deutet darauf hin, dass branchenspezifische Faktoren wie Arbeitskultur, Regulierungen und Komplexität der Aufgaben Einfluss auf die Wahrnehmung und Integration von KI-Technologien haben. Ein weiterer entscheidender Faktor für Widerstände ist der Mangel an Vertrauen in die KI-Systeme selbst.

Mitarbeiter zweifeln häufig an der Transparenz, Sicherheit und Fairness der Algorithmen. Die Sorge, dass Entscheidungen durch KI voreingenommen oder fehlerhaft ausfallen könnten, führt zu Argwohn und Zurückhaltung. Organisationen, die es versäumen, diesen Aspekt offen anzugehen und transparent zu kommunizieren, riskieren tiefgreifende Vertrauensdefizite. Die sogenannten „AI-Pacesetter“ – Unternehmen, die KI nicht nur implementieren, sondern ihre Strategie konsequent auf Mitarbeiterintegration und Veränderungsmanagement ausrichten – zeigen hingegen deutlich bessere Ergebnisse. Sie verfügen über strukturierte Programme zur Veränderungsbegleitung, bieten umfangreiche Weiterbildungsmaßnahmen an und setzen auf transparente Kommunikation der Ziele und des Nutzens von KI.

Dadurch gelingt es ihnen, Ängste zu relativieren, Engagement zu fördern und die Belegschaft als Partner in der Transformation mitzunehmen. Von besonderer Bedeutung ist das Change Management. Eine systematische Herangehensweise, die den Menschen ins Zentrum stellt, kann den Wandel erleichtern und Vorbehalte abbauen. Führungskräfte spielen hierbei eine tragende Rolle, indem sie als Vorbilder agieren, Unsicherheiten adressieren und den Nutzen von KI klar verständlich machen. Zudem ist es wichtig, den Dialog offen zu halten und Feedback aktiv einzuholen, um die Bedenken der Mitarbeiter ernst zu nehmen und Verbesserungen einzuleiten.

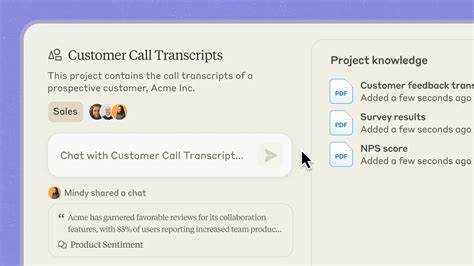

Die Entwicklung und Umsetzung gezielter Qualifizierungsmaßnahmen sind unerlässlich. Nur wenn Mitarbeitende die Möglichkeit erhalten, ihre Fähigkeiten weiterzuentwickeln und sich auf neue Aufgaben vorzubereiten, entsteht echtes Vertrauen in die Technologie und ihre eigenen Perspektiven. Viele Unternehmen unterschätzen nach wie vor die Bedeutung von kontinuierlichem Lernen und individuellem Kompetenzaufbau für eine nachhaltige KI-Integration. Dies zeigt sich auch in der Tatsache, dass nur wenige Firmen über ein toolgestütztes System verfügen, um vorhandene Kompetenzen präzise zu erfassen und zielgerichtet auszubauen. Die Förderung von digitalen Kompetenzen sowie die Vermittlung von Verständnis für KI-Mechanismen sollten daher zu den Kernaufgaben der Personalentwicklung gehören.

Auf der Unternehmensebene müssen klare, langfristige Strategien entwickelt werden, die Technologie, Personalplanung und Geschäftsziele miteinander verzahnen. Eine isolierte Betrachtung von KI-Investitionen ohne gleichzeitige Anpassung der Mitarbeiter- und Organisationsstrukturen führt unweigerlich zu Spannungen und Ineffizienzen. Unternehmen, die ihre Geschäftsmodelle ganzheitlich an die veränderten Rahmenbedingungen anpassen und gleichzeitig die Belegschaft als wertvolle Ressource in den Wandel integrieren, sichern sich signifikante Wettbewerbsvorteile. Ein weiterer motorischer Punkt ist die Verbesserung der Unternehmenskultur hin zu mehr Offenheit gegenüber Innovation und Wandel. Angst vor Unbekanntem und Veränderung sind menschliche Reaktionen, die durch eine positive und fördernde Kultur deutlich abgemildert werden können.

Führungskräfte sollten daher aktiv daran arbeiten, eine Atmosphäre des Vertrauens zu etablieren, in der Fehler als Lernmöglichkeiten gelten und technologische Neuerungen als Chancen statt als Bedrohung wahrgenommen werden. Die vielfältigen Herausforderungen machen deutlich, dass eine bloße technologische Implementierung von KI längst nicht ausreicht. Die Transformation ist ein komplexer sozialer Prozess, der den Menschen ins Zentrum stellt. Nur durch eine ausgewogene Kombination aus technischer Innovation, systematischem Change Management, gezielter Weiterbildung und transparenter Kommunikation können Unternehmen die Akzeptanz gegenüber KI erhöhen und die Mitarbeiter als aktive Mitgestalter einer digitalen Zukunft gewinnen. Abschließend lässt sich sagen, dass der Erfolg von KI-Initiativen maßgeblich davon abhängt, wie gut es gelingt, die Mitarbeiter von den Vorteilen zu überzeugen und ihnen den Wandel zu erleichtern.

Die Umfrageergebnisse der CEOs liefern wertvolle Hinweise darauf, dass der Widerstand oftmals weniger technologischer Natur ist, sondern tief in Unsicherheiten und mangelnder Vorbereitung verwurzelt liegt. Unternehmen, die diese Aspekte adressieren und in den Mittelpunkt ihrer Strategien stellen, können die Widerstände überwinden und KI als starken Wachstumstreiber etablieren. Die digitale Transformation wird somit nicht nur zu einem technologischen, sondern vor allem zu einem menschlichen Erfolg.