Der Hill-Climbing-Algorithmus ist ein klassisches Verfahren aus dem Bereich der künstlichen Intelligenz und der Suchalgorithmen. Er wird häufig zur Optimierung benutzt, um zügig Lösungen für komplexe Probleme zu finden. Ein bekanntes Beispiel dafür ist das N-Damen-Problem, bei dem es darum geht, N Damen so auf einem Schachbrett anzuordnen, dass sich keine Dame gegenseitig angreift. Obwohl Hill Climbing schnelle Ergebnisse liefern kann, stößt der Algorithmus oft auf Schwierigkeiten, vor allem wegen der Gefahr, in lokalen Optima stecken zu bleiben. In diesem Zusammenhang ist es besonders interessant, Wege zu finden, wie die Leistung verbessert und die Wahrscheinlichkeit des Verfangens in suboptimalen Lösungen minimiert werden kann.

Im Rahmen der Lehre und praktischer Übungen im Bereich künstlicher Intelligenz kam die Herausforderung auf, den Hill-Climbing-Algorithmus so zu modifizieren, dass die Problematik der lokalen Optima beim N-Damen-Problem abgeschwächt wird. Dabei wurde der Fokus darauf gesetzt, neue Strategien zur Bewegung der Damen zu entwickeln und die Suchräume besser auszunutzen, um effizienter globale Optima zu erreichen. Das grundlegende Vorgehen des klassischen Hill-Climbing-Algorithmus beim N-Damen-Problem besteht darin, zunächst ein n x n Schachbrett zu generieren, auf dem alle Damen an einer Seite des Brettes positioniert sind. Daraufhin wird die Gesamtanzahl der Angriffe, die sich Damen gegenseitig aussetzen, berechnet. Das Ziel ist es, diese Angriffe auf null zu reduzieren, was die globale optimale Lösung darstellt.

Wird kein solches Optimum erreicht, bewegt der Algorithmus eine Dame zufällig und wiederholt die Berechnung der Angriffe. Dieses zufällige Verschieben kann jedoch dazu führen, dass der Algorithmus in bestimmten Konfigurationen festhängt, da er nicht garantiert die gesamte Lösungslandschaft betrachtet. Um diesem Problem zu begegnen, wurden verschiedene Lösungsansätze erarbeitet. Ein wesentlicher Ansatz besteht darin, den zufälligen Schritt durch eine koordinierte Bewegung zu ersetzen. Anstatt Damen zufällig zu verschieben, wird jede Dame strategisch dorthin versetzt, wo die Anzahl der Angriffe reduziert wird.

Konkret bedeutet das, dass für jede Dame getestet wird, welche Position innerhalb der Reihe am wenigsten Konflikte erzeugt. Sollte die Konfiguration nach dieser koordinierten Bewegung identisch zur vorherigen sein, kommt trotzdem noch eine zufällige Bewegung zum Einsatz, um neue Suchräume zu öffnen. Dieses Vorgehen garantiert einen kontinuierlichen Fortschritt und erhöht die Chancen, eine optimale Lösung zu finden. Eine weitere Strategie setzt auf die variierende Startkonfiguration und unterschiedlich große Bewegungsschritte. Statt immer mit dem gleichen Aufbau zu beginnen, wird das Schachbrett zufällig generiert, und die Größe des Schrittes variiert zufällig innerhalb eines festgelegten Bereichs.

Somit wird die Suchvorliebe des Algorithmus diversifiziert, indem er verschiedene Orte des Lösungsraums untersucht. Diese Variation erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass nicht in einem lokalen Optimum stecken geblieben wird. Die Methode berücksichtigt die „Sprungweite“, die in jedem Iterationsschritt unterschiedlich groß sein kann, sodass neue Konstellationen schnell erkundet werden können. Neben der Anpassung des eigentlichen Hill-Climbing-Verfahrens wurde auch die Möglichkeit erwogen, komplett andere Algorithmen zum Lösen des N-Damen-Problems einzusetzen. Algorithmen wie Simulated Annealing, genetische Algorithmen oder sogar brute force können trotz teilweise höherer Laufzeit zu besseren Ergebnissen führen, da ihre Mechanismen auf der Exploration größerer Suchräume und der Vermeidung lokaler Optima basieren.

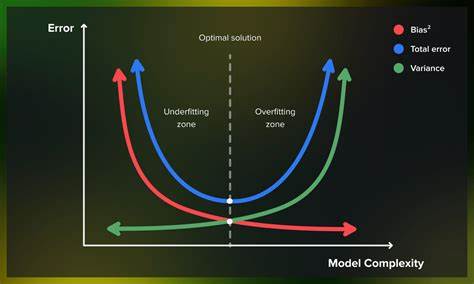

Die Wahl dieser Algorithmen bringt jedoch eine Abwägung zwischen Performance und Ergebnisqualität mit sich. In umfangreichen Tests wurden die verschiedenen Ansätze miteinander verglichen. Dabei wurde das klassische Hill-Climbing-Verfahren, die koordinierte Bewegung mit gelegentlicher Zufallsbehandlung und die Methode mit variierenden Starttabellen und Schrittgrößen parallel auf großen Mengen von 9x9-Schachbrettern ausgeführt. Die Ergebnisse zeigten deutlich, dass die koordinierte Bewegungslösung die meisten optimalen Resultate erzielte und deutlich schneller zum Ziel führte. Trotz der höheren Komplexität in der Berechnung wegen der intensiveren Prüfung aller möglichen Verschiebungen glänzte diese Methode durch eine höhere Erfolgsquote.

Die Variante mit Zufallsstart und zufälliger Schrittgröße konnte zwar in einigen Fällen schneller zum Ergebnis kommen, zeigte jedoch insgesamt keine signifikante Verbesserung gegenüber dem Standardalgorithmus. Sie demonstrierte jedoch, dass schon kleine Veränderungen am Ausgangszustand und der Exploration zu verbesserten Laufzeiten führen können. Betrachtet man die Komplexität der Verfahren, so ist hervorzuheben, dass die koordinierte Lösung um ein Vielfaches anspruchsvoller in der Berechnung ist. Dies liegt vor allem daran, dass für jede Dame sämtliche möglichen Positionen geprüft werden, was zu einer quadratischen Komplexität in Bezug auf die Brettgröße führt. Die zeitliche Mehrbelastung wird jedoch durch die erhöhte Erfolgsrate oft amortisiert, da weniger Iterationen benötigt werden, um eine Lösung zu finden.

Die Kombination aus theoretischer Analyse und praktischen Tests bestätigt die These, dass eine intelligente Kombination aus Koordination und zufälligen Elementen den Hill-Climbing-Algorithmus deutlich verbessert. Gerade im N-Damen-Problem, wo mehrere globale Optima existieren, kann die reine zufällige oder rein gierige Methode die Suche vorzeitig abbrechen. Die hier vorgestellten Verbesserungen ermöglichen ein ausgeglicheneres Exploration-Exploitation-Verhältnis. Abschließend lässt sich sagen, dass der Hill-Climbing-Algorithmus, obwohl er ein einfaches Konzept verfolgt, durch gezielte Erweiterungen und Anpassungen den Herausforderungen komplexer Probleme wie dem N-Damen-Problem gewachsen ist. Die gezielte Bewegung der Damen basierend auf Angriffszählungen, gepaart mit der Möglichkeit zufälliger Schritte, erhöht die Chance, globale Optima zuverlässig zu entdecken.

Zukünftige Forschungen könnten sich darauf konzentrieren, hybride Ansätze zu entwickeln, die die Vorteile von Hill Climbing mit anderen Algorithmen kombinieren, um sowohl Effizienz als auch Lösungsqualität zu maximieren. Damit bleibt Hill Climbing ein relevantes und flexibles Werkzeug in der Welt der algorithmischen Problemlösung.

![America's Trucks Became Inferior to Europe's [video]](/images/90263BAB-09D4-4C9C-B54E-1D31DA987440)