Die Landabsenkung, auch als Bodensenkung oder Subsidenz bezeichnet, ist ein schleichender Prozess, bei dem sich die Erdoberfläche langsam absenkt. Obwohl dieses Phänomen weltweit auftritt, hat es in den Metropolregionen der Vereinigten Staaten besonders weitreichende Konsequenzen. Viele der größten Städte in den USA – darunter Houston, New York, Dallas, Los Angeles und San Francisco – sind betroffen. Das Ausmaß und die Geschwindigkeit der Absenkung werfen ernsthafte Fragen zur Stabilität der städtischen Infrastruktur und zur Sicherheit der Bevölkerung auf. Landabsenkung mag auf den ersten Blick wie ein rein geologisches oder naturwissenschaftliches Thema erscheinen, doch ihre Auswirkungen sind tief in den Alltag von Millionen Menschen eingebettet.

In den betroffenen Städten wohnen insgesamt etwa 34 Millionen Menschen auf Gebieten, die eine Absenkung erfahren, was rund zehn Prozent der gesamten US-Bevölkerung entspricht. Die Ursache für diese Bewegung ist vielfach anthropogen, wobei die Entnahme von Grundwasser die Haupttreiberrolle innehat. Große Mengen an Wasser werden vor allem in wachsenden städtischen Zentren und landwirtschaftlich genutzten Regionen zur Versorgung der Bevölkerung entnommen. Der Entzug verursacht eine Verringerung des Porendrucks in den Aquiferen, was zu einer Kompression der darunterliegenden Erdschichten führt. Die Folgen reichen von der Beschädigung von Fundamenten über Risse in Gebäuden bis hin zu Beeinträchtigungen wichtiger Verkehrswege und Versorgungsleitungen.

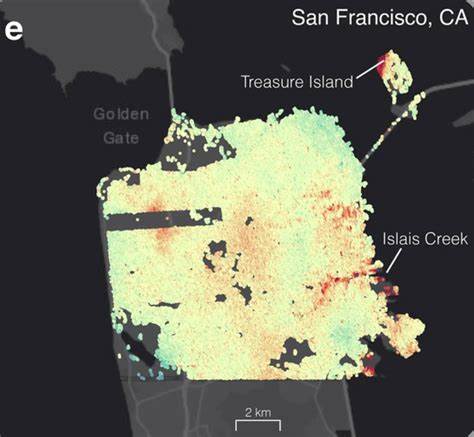

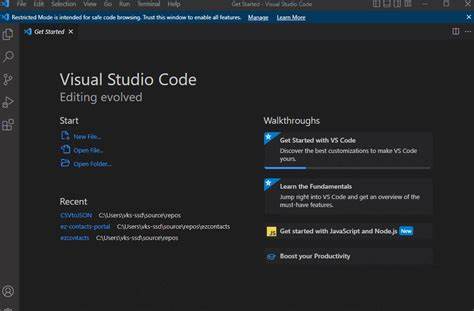

Satellitengestützte Messmethoden, insbesondere die Interferometrische Synthetic Aperture Radar (InSAR)-Technologie, haben es ermöglicht, die Landabsenkung mit bisher unerreichter Genauigkeit und räumlicher Auflösung zu überwachen. Eine Studie von Sentinel-1-Daten von 2015 bis 2021 zeigt, dass in mindestens 20 Prozent der Flächen aller 28 größten US-Städte eine Absenkung stattfindet. Besonders dramatisch sind die Entwicklungen in Texas, wo Städte wie Houston, Dallas und Fort Worth Landabsenkungsraten von mehr als vier Millimetern pro Jahr verzeichnen. In Houston sind sogar mehr als 40 Prozent der Stadtfläche betroffen – ein Umstand, der angesichts der stürmischen Witterungsbedingungen und des steigenden Meeresspiegels alarmierend ist. Neben den bekannten Küstenstädten sind auch viele Binnenstädte betroffen.

Chicago, Columbus, Detroit, Denver und Indianapolis gehören zu jenen Metropolen, die eine weitflächige Bodenabsenkung aufweisen. Diese zeigt sich jedoch nicht nur in Form einer gleichmäßig sinkenden Oberfläche, sondern besonders in einer variierenden und lokal konzentrierten Absenkung. Diese Hotspots bergen ein erhöhtes Risiko für Infrastruktur und Bauwerke, da sich unterschiedliche Bodensetzungen innerhalb kleiner Gebiete zu Spannungen führen können. So ist nicht nur das einfache Absenken des Bodens problematisch, sondern vor allem die Differenzbewegungen, die Gebäude deformieren und nachhaltig schädigen können. Über die räumliche Verteilung hinaus ist die Ursache der Absenkung ein entscheidender Faktor für die Bewertung von Risiken und Maßnahmen.

Während einige Landabsenkungen natürliche Ursachen wie tektonische Aktivitäten, Sedimentkompaktion oder das sogenannte glaziale isostatische Ausgleichsverhalten (das die langsame Anpassung der Erdkruste nach Eiszeiten beschreibt) haben, sind in den meisten städtischen Gebieten menschliche Eingriffe dominant. Insbesondere die Entnahme von Grundwasser aus sogenannten verdrängten oder gespannten Aquiferen führt zu einer Reduzierung des Grundwasserdrucks und folglich zu Bodensenkungen. Der Zusammenhang zwischen dem Rückgang des Grundwasserspiegels und der Intensität der Absenkung ist komplex und hängt von geologischen Charakteristika wie der Zusammensetzung und Mächtigkeit der Erdschichten ab. Interessanterweise zeigt sich der Zusammenhang zwischen Grundwasserentnahme und Landabsenkung nicht immer auf regionaler Ebene allein durch statistische Korrelationen. Dies resultiert aus der örtlichen Variabilität der Hydrogeologie und des Bewirtschaftungsverhaltens, wodurch eine präzise Überwachung und lokalisierte Studien notwendig sind.

Auf lokaler Ebene entlang der Überwachungsbohrungen in Aquiferen erweist sich der Zusammenhang deutlich, vor allem in gespannten Aquiferen, die eine hohe Reaktionsgeschwindigkeit auf Wasserstandsänderungen aufweisen. Hier konnten wissenschaftliche Untersuchungen eine starke lineare Korrelation feststellen, nach der ein Sinken des Grundwasserspiegels unmittelbar eine Landabsenkung bewirkt. Dies unterstreicht die Bedeutung eines nachhaltigen Wassermanagements in urbanen Gebieten. Die Risiken, die von der Landabsenkung ausgehen, sind vielschichtig und oft unsichtbar. Subtile Setzungen führen dazu, dass die strukturelle Integrität von Gebäuden, Straßen, Brücken und Versorgungsleitungen beeinträchtigt wird.

Die sogenannte Winkelverzerrung beschreibt, wie zwei benachbarte Punkte auf dem Boden unterschiedliche Senkungen erfahren und dadurch Spannungen entstehen, die zu Rissen oder Verformungen führen können. Selbst kleine Verzerrungen können im Laufe der Zeit erhebliche Schäden verursachen, die Wartungskosten und Sicherheitsrisiken für die Bewohner erhöhen. Unter den 28 größten US-Städten hat sich herausgestellt, dass mehr als 29.000 Gebäude in Hoch- und Sehr-hoch-Risikozonen liegen. Städte wie San Antonio, Austin, Fort Worth und Memphis weisen im Verhältnis zur Gesamtgebäudezahl die höchsten Anteile gefährdeter Bautätigkeiten auf.

Eine besonders schwierige Herausforderung besteht darin, dass einige Bereiche trotz einer Gesamtaufwertung des Bodens einzelne Subsidenz-Hotspots aufweisen können. Diese lokalen Übergänge zwischen Absink- und Anhebungszonen führen zu komplexen Belastungen der Infrastruktur, die unter Umständen schwer vorauszuberechnen sind. Die Auswirkungen der Landabsenkung sind eng mit weiteren Umweltveränderungen und dem Klimawandel verknüpft. Insbesondere Küstenstädte, die ohnehin durch den globalen Anstieg des Meeresspiegels und vermehrte Starkregenereignisse bedroht sind, sehen sich mit multiplen Herausforderungen konfrontiert. Landabsenkung potenziert die Folgen von Überflutungen und Sturmfluten, da die effektive Höhe über dem Meeresspiegel abnimmt.

Städte wie Houston, San Diego, Washington, D.C. und New York erfahren demnach eine doppelte Belastung, die Anpassungsstrategien noch dringlicher macht. Die Bewältigung der Landabsenkung in US-Metropolen erfordert eine Kombination aus Überwachung, Vermeidung und Anpassung. Zuallererst ist eine präzise Messung und Überwachung der Subsidenzraaten mit Methoden wie InSAR essenziell, um Gefahrenzonen zu identifizieren und Veränderungen frühzeitig zu erkennen.

Technisch machbare und soziale verträgliche Maßnahmen müssen auf den jeweiligen lokalen Ursachen basieren. Wenn anthropogene Ursachen wie übermäßige Grundwasserentnahme identifiziert werden, können Strategien wie das kontrollierte Auffüllen von Aquiferen („Managed Aquifer Recharge“), die Regulierung von Wassernutzungen und der Übergang zu alternativen Wasserquellen erhebliche Entlastung bringen. An manchen Orten ist eine vollständige Vermeidung oder Umkehr der Absenkung nicht möglich, etwa wenn natürliche Prozesse dominieren. Hier müssen adaptive Maßnahmen greifen, die die Auswirkungen minimieren. Dazu gehören verstärkte bauliche Standards, um Gebäude widerstandsfähiger gegenüber Setzungen zu machen, die Nachrüstung oder Stabilisierung bestehender Infrastruktur sowie der bewusste Rückzug aus besonders gefährdeten Bereichen.

Kommunale Planung sollte solche Risiken in Bebauungsplänen berücksichtigen und Investitionen entsprechend priorisieren. Die Rolle des Klimawandels darf bei der Betrachtung der Landabsenkung nicht unterschätzt werden. Dürren, steigender Wasserbedarf und zunehmende Extreme belasten Wasserressourcen und könnten die anthropogenen Ursachen der Bodensenkung verschärfen. Gleichzeitig erhöhen Meeresspiegelanstieg und stärkere Starkregenereignisse die Vulnerabilität der Städte zusätzlich. Die Integration von Subsidenzmanagement in die Klimaanpassungsstrategien der Metropolen ist daher unverzichtbar.

Trotz der steigenden Bedeutung dieses Themas ist das Bewusstsein für Landabsenkung als Risiko in vielen Städten noch gering. Studien zeigen, dass nur für wenige US-Städte bereits detaillierte und hochauflösende Daten vorliegen, vor allem an der Küste. Für mehrere Binnenmetropolen existieren noch keine gesicherten Beobachtungen, was eine gezielte Gefahrenbeurteilung erschwert. Die Weiterentwicklung satellitengestützter Technologien und datengetriebene Modelle bieten die Grundlage, diese Lücke zu schließen. Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass Landabsenkung ein unterschätztes, aber wachsendes Problem für die US-Metropolen darstellt.

Sie gefährdet nicht nur einzelne Gebäude, sondern die Lebensqualität ganzer Stadtregionen und stellt eine Herausforderung für Stadtplanung, Instandhaltung und Klimaanpassung dar. Es bedarf eines integrierten Ansatzes, der technische Innovation, nachhaltige Wasserbewirtschaftung und gesellschaftliche Partizipation vereint. Nur so können langfristige Risiken gemindert und die Resilienz der Städte gegenüber dem schleichenden Sinken des Erdreichs gestärkt werden.