Der Dokumentarfilm Bad Faith: Christian Nationalism's Unholy War on Democracy ist ein bedeutendes Werk des Jahres 2024, das von den Regisseuren Stephen Ujlaki und Chris Jones geschaffen wurde. Mit einer Laufzeit von 89 Minuten bringt der Film eine intensive Analyse der Entwicklung und des Einflusses des christlichen Nationalismus in den USA. Er verbindet historische Ereignisse mit zeitgenössischer politischer Dynamik und bietet dem Zuschauer eine vielschichtige Betrachtung einer Bewegung, die in den letzten Jahrzehnten amerikanische Gesellschaft und Politik entscheidend geprägt hat. Die Idee für Bad Faith entstand unmittelbar nach dem überraschenden Wahlsieg von Donald Trump im Jahr 2016. Stephen Ujlaki, Professor für Drehbuchschreiben und ehemaliger Dekan der Film- und Fernsehschule an der Loyola Marymount University in Los Angeles, empfand zunächst Ungläubigkeit gegenüber dem Wahlausgang.

Um zu verstehen, warum so viele Menschen Trump unterstützten, insbesondere innerhalb der evangelikalen Gemeinschaft, begann Ujlaki, sich tiefgreifend mit den historischen und kulturellen Hintergründen dieser Wählerschaft auseinanderzusetzen. Seine Recherchen führten zu der Erkenntnis, dass der christliche Nationalismus eine zentral bedeutende Rolle bei der politischen Mobilisierung dieser Gruppe spielte und dass dessen Wurzeln viel älter und komplexer sind als häufig angenommen. Der Film stützt sich maßgeblich auf die Forschung und Publikationen verschiedener Autoren, allen voran das Buch Shadow Network von Anne Nelson aus dem Jahr 2019 und das Werk Bad Faith von Randall Balmer aus dem Jahr 2021. Diese Quellen dienen als Grundlage, um die historische Entwicklung, die sozialpolitischen Auswirkungen und die ideologischen Fundamente des christlichen Nationalismus zu erläutern. Das Ergebnis ist eine Dokumentation, die weit über bloße politische Analyse hinausgeht und die Gefahren einer Bewegung aufzeigt, die demokratische Werte und Institutionen bedroht.

Der Film zeichnet einen roten Faden, der von den 1950er Jahren bis in die Gegenwart reicht. Es wird dabei deutlich, wie die Ablehnung der Rassentrennung durch christliche Gruppen im Süden der USA zu einem Katalysator wurde, der die religiöse Rechte als politische Kraft formte. Das Urteil im Fall Brown gegen Board of Education im Jahr 1954, das die Segregation in öffentlichen Schulen für verfassungswidrig erklärte, führte in Teilen der christlichen Gemeinschaft zu einem Widerstand, der sich noch Jahrzehnte in Form von diskreminierenden Schulen manifestierte. Dieser Widerstand und die Reaktion der Regierung schufen Spannungen, die durch das Urteil Green gegen Connally im Jahr 1971 weiter verstärkt wurden. Letzteres entzog privaten Schulen, die Rassendiskriminierung praktizierten, den steuerlichen Sonderstatus, was eine Mobilisierung konservativer Gruppierungen auslöste.

Entgegen gängiger Auffassungen wurde die politische Formierung der religiösen Rechten nicht primär durch den Kampf um das Thema Abtreibung geprägt. Obwohl Roe gegen Wade 1973 in den USA das Recht auf Abtreibung legalisierte, reagierten viele evangelikale Christen erst Jahre später mit starker Ablehnung. Dies war vielmehr eine Folge der gezielten politischen Strategie von Figuren wie Paul Weyrich und Jerry Falwell, die begannen, pro-segregationistische Gruppen zu bündeln und deren Ressentiments in eine breitere Bewegung zu verwandeln – die sogenannte Moral Majority. Diese Vereinigung diente als Plattform, die konservative Werte und politische Ziele artikulierte und Verbindungslinien zwischen religiösen und wirtschaftlichen Interessen schuf. Weyrich, als politischer Stratege und christlicher Nationalist, spielte eine Schlüsselrolle darin, eine Koalition zu schmieden, die nicht nur konservative Christen, sondern auch einflussreiche Öl-Milliardäre umfasste.

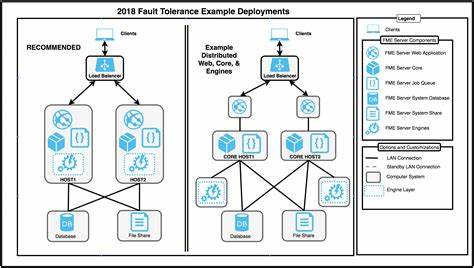

Zusammen unterstützten sie Organisationen wie die Heritage Foundation, den American Legislative Exchange Council und den geheimen Council for National Policy. Diese Netzwerke verfolgten das Ziel, die amerikanische Kultur tiefgreifend zu verändern und demokratische Institutionen Schritt für Schritt zu schwächen, um einen Staat zu schaffen, der stärker christlich geprägt ist – ein Ziel, das Weyrich in seinem Manifest offen formulierte. Der Film macht außerdem die Brücke zu den jüngsten politischen Entwicklungen. Die Wahl Donald Trumps und seine Präsidentschaft werden als direkte Folge dieser langfristigen Strategie dargestellt. Bad Faith zeigt auf, wie die ideologische Grundlage des christlichen Nationalismus die Bedingungen für eine politische Atmosphäre schuf, die in der Attacke auf das US-Kapitol am 6.

Januar 2021 gipfelte. Darüber hinaus legt der Film dar, wie die sogenannten Project 2025-Strategien entworfen wurden, mit denen ein weiterer Schritt in Richtung der von Weyrich postulierten Ziele unternommen werden soll. Die Produktion von Bad Faith ist bemerkenswert, da das Filmteam während der COVID-19-Pandemie an 25 unterschiedlichen Drehorten in den USA und Australien filmte. Diese Vielfalt an Schauplätzen unterstreicht die nationale und sogar internationale Relevanz des Themas. Trotz der Herausforderungen der Pandemie und der damit verbundenen Produktionsschwierigkeiten konnten Ujlaki und Jones mehrere Jahre an der Fertigstellung arbeiten, um einen faktenreichen und packenden Dokumentarfilm zu schaffen.

Interviews mit einer Vielzahl von Experten und Betroffenen ergänzen die Darstellung. Unter den Gesprächspartnern sind ehemalige Regierungsmitarbeiter wie Elizabeth Neumann, Strategen der republikanischen Partei wie Steve Schmidt, mehrere Theologen und Sozialwissenschaftler sowie investigative Journalisten, die sich seit Jahren mit dem Thema beschäftigen. Auch Vertreter von Gemeinden, die häufig als Teil der Bewegung gesehen werden, kommen zu Wort, was dem Dokumentarfilm eine ausgewogene und facettenreiche Perspektive verleiht. Ein besonders eindrucksvolles Element des Films ist die narrative Stimme von Peter Coyote, dessen eindringliche Erzählung die komplexen Inhalte verständlich und emotional nachvollziehbar macht. Durch diese Erzählweise gelingt es dem Film, die politischen und gesellschaftlichen Entwicklungen sowohl analytisch als auch menschlich nachvollziehbar darzustellen.

Bad Faith wurde im Januar 2024 erstmals beim Palm Springs International Film Festival präsentiert und erreichte anschließend Kinos in Los Angeles sowie Streaming-Plattformen. Die Resonanz von Kritikern war überwältigend positiv. Fachmagazine wie Variety bezeichneten den Film als einen der erschreckendsten Beiträge der letzten Jahre, betonten seine Fähigkeit, die Gefahren des christlichen Nationalismus fundiert und eindringlich zu verdeutlichen. Auch Calls to Action wie das Engagement für Wahlbeteiligung werden vom Film motivierend vermittelt. Gleichzeitig gab es auch kritische Stimmen, darunter etwa vom The Christian Post, die die Botschaft von Bad Faith als politisch gefärbte Propaganda einstuften und Christian Nationalismus als legitime philosophische Haltung verteidigten.

Dieser Widerspruch zeigt, wie kontrovers das Thema selbst in den Vereinigten Staaten diskutiert wird und wie tief die politischen und religiösen Gräben dort verlaufen. Im Kern wirft Bad Faith grundlegende Fragen über die Zukunft der Demokratie in den USA auf. Es zeigt auf, wie die Vermischung von Religion und Politik potentiell schädlich für die demokratische Ordnung ist, wenn sie auf der Suche nach Machterhalt und kultureller Dominanz autoritäre oder theokratische Züge annimmt. Dabei hebt der Film hervor, dass die US-Verfassung ursprünglich genau zum Schutz vor einem solchen Einfluss verfasst wurde. Die Trennung von Kirche und Staat war eine zentrale Errungenschaft, um religiöse Freiheit und Pluralismus zu garantieren – Prinzipien, die durch die Ideologie des christlichen Nationalismus ernsthaft bedroht werden könnten.

So ist Bad Faith nicht nur ein filmisches Werk, sondern auch ein Weckruf zum Nachdenken über die Rolle von Religion in der Politik, über demokratische Werte und über die Herausforderungen einer Gesellschaft, die zunehmend durch Identitätspolitik und emotionale Konflikte geprägt ist. Für Zuschauer, die sich für amerikanische Politik, Religion und gesellschaftlichen Wandel interessieren, bietet der Film eine reichhaltige und fundierte Information sowie Impulse für den Dialog über die Zukunft der Demokratie. Insgesamt hebt sich Bad Faith durch seine tiefe Recherche, die Vielzahl der interviewten Experten und die eindringliche Erzählstruktur als wichtiger Dokumentarfilm hervor, der das Verständnis für eine der dramatischsten Entwicklungen in der jüngeren amerikanischen Geschichte fördert. Die intensive Auseinandersetzung mit dem Thema christlicher Nationalismus und seine Verbindung zu Machtstrukturen bietet wertvolle Erkenntnisse für eine globale Öffentlichkeit, die sich mit dem Thema der politischen und religiösen Polarisierung auseinandersetzt. Bad Faith zeigt somit auf anschauliche Weise, wie historische Ereignisse, politische Strategien und religiöse Überzeugungen sich zu einem komplexen Netzwerk formen, das weitreichende Konsequenzen für die Demokratie hat.

Der Film bietet eine Grundlage für eine informierte Diskussion und regt an, sich mit den Mechanismen hinter politischen Bewegungen auseinanderzusetzen, die auf den ersten Blick vielleicht schwer verständlich wirken, deren Auswirkungen aber global spürbar sind.