Die Neurowissenschaften erleben seit einigen Jahren eine rasante Entwicklung innovativer Methoden, um das Gehirn gezielt zu beeinflussen und mögliche Therapieansätze für psychische Erkrankungen zu verbessern. Eine besonders spannende Technologie ist der niedrigintensive transkranielle fokussierte Ultraschall, kurz tFUS, mit dem sich tief liegende Gehirnstrukturen wie die Amygdala präzise und nicht-invasiv modulieren lassen. Diese Methode eröffnet neue Horizonte für die Behandlung von Depressionen, Angststörungen und traumabedingten Belastungen, die vielfach mit einer Überaktivität der Amygdala einhergehen. Die Amygdala ist ein komplexes, mandelförmiges Kerngebiet im inneren Bereich des Temporallappens und spielt eine entscheidende Rolle bei der Verarbeitung emotionaler Reize sowie der Steuerung von Angst- und Stressreaktionen. Bei vielen psychischen Erkrankungen, darunter die sogenannten Stimmungs-, Angst- und Traumafolgestörungen (MATRD), zeigt sich eine Dysregulation der Amygdala, oft in Form einer Übererregbarkeit.

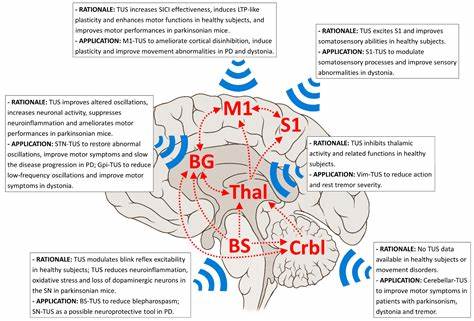

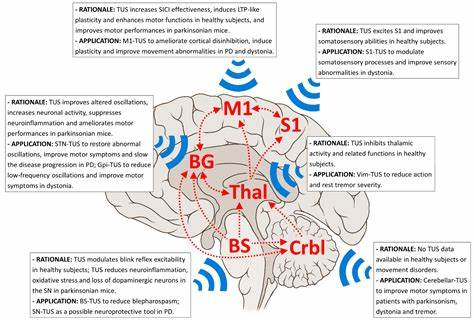

Diese Fehlfunktion trägt maßgeblich zu den Symptomen wie anhaltenden negativen Gefühlen, erhöhter emotionaler Reaktivität und belastenden Erinnerungen bei. Die direkte Beeinflussung dieser Hirnregion ist daher seit langem ein Ziel der Forschung. Traditionelle neuromodulatorische Verfahren wie die transkranielle Magnetstimulation (rTMS) oder transkranielle Gleichstromstimulation (tDCS) wirken meist auf die Großhirnrinde und können subkortikale Strukturen wie die Amygdala nur indirekt beeinflussen. Dabei ist es für die Effektivität der Therapie oft entscheidend, wie gut die Verbindungen zwischen der Kortikalis und den tieferliegenden Hirnabschnitten funktionieren. Hier setzt der transkranielle fokussierte Ultraschall an, denn er ermöglicht eine direkte Ansprache der Amygdala ohne chirurgischen Eingriff und ohne auf cortical-subkortikale Verknüpfungen angewiesen zu sein.

Die Funktion von tFUS beruht auf der gezielten Übertragung von hochfrequenten Ultraschallwellen durch den Schädelknochen, die in einem eng fokussierten Bereich Millionen von Neuronen mechanisch beeinflussen können. Im Gegensatz zu herkömmlichen Ultraschallsonden, die vor allem zu diagnostischen Zwecken verwendet werden, werden bei tFUS sehr kleine Zentimeterbereiche des Gehirns erreicht und moduliert. Die Energieintensität wird dabei so dosiert, dass keine thermische Schädigung entsteht, sondern die neuronale Aktivität durch mechanische Effekte wie die Aktivierung von mechanosensitiven Ionenkanälen oder Veränderungen der membranbiophysikalischen Eigenschaften moduliert wird. Mehrere Studien bestätigten inzwischen die Fähigkeit von tFUS, die neuronale Aktivität und Durchblutung in tiefen Hirnstrukturen präzise zu verändern. Insbesondere ist es möglich, die Amygdala gezielt zu dämpfen, um deren Überaktivität bei Patienten mit Angst- oder depressiven Erkrankungen zu reduzieren.

Dabei ist die Wirkung reversibel, kontrollierbar und weist ein günstiges Nebenwirkungsprofil auf. Die bisherigen Anwendungen zeigten keine ernsthaften Nebenwirkungen, und die meisten berichteten Beschwerden waren mild und vorübergehend. Ein kürzlich durchgeführter doppelblinder, placebokontrollierter ESCI-Studie behandelte Patienten mit verschiedenen MATRD-Erkrankungen und gesunden Kontrollpersonen mit tFUS gezielt an der linken Amygdala. Die mittels funktioneller Magnetresonanztomographie (fMRI) gemessene Blutoxygenierungsaktivität in der Amygdala wurde während der Intervention signifikant reduziert. Zugleich veränderte sich die funktionelle Vernetzung zwischen der Amygdala und weiteren emotional relevanten Hirnstrukturen wie dem Hippocampus und der Insula.

Diese Effekte zeigten sich vor allem ipsilateral, mit asymmetrischen Patienten-spezifischen Reaktionen in der kontralateralen Hemisphäre, was Hinweise auf gestörte interhemisphärische Verbindungen bei diesen Erkrankungen liefert. Im Anschluss erfolgte eine dreiwöchige Therapie mit täglicher, repetitiver Anwendung von tFUS. Die Patienten zeigten dabei eine deutliche Verbesserung ihrer negativen Affektsymptome, erfasst mit dem Mood and Anxiety Symptom Questionnaire, einem etablierten Messinstrument für depressive und ängstliche Belastungen. Insgesamt konnte nach Abschluss der Behandlung eine moderate bis große Effektstärke festgestellt werden. Auch sekundäre Wirksamkeitsparameter, etwa Symptome von Depression, Angst und posttraumatischer Belastung, verbesserten sich signifikant.

Zudem korrelierte die Abnahme der Amygdala-Aktivität im rechten Hirn mit dem Ausmaß der Symptomreduktion, was mögliche Biomarker für den Therapieerfolg nahelegt. Ein großer Vorteil von tFUS gegenüber anderen nicht-invasiven Methoden besteht in der Möglichkeit zur hochpräzisen, direkten Behandlung tiefer Hirnregionen bei gleichzeitig sehr guter Verträglichkeit. Die geringe Intensität der Ultraschallwellen sorgt dafür, dass keine irreversiblen Schäden entstehen. Das Verfahren lässt sich gut in bestehende Behandlungsabläufe integrieren und bietet eine vielversprechende Ergänzung zu Medikamenten, Psychotherapie oder anderen neuromodulatorischen Techniken. Nebenwirkungen waren in den Studien minimal, meist leicht und kurzfristig.

Einige Patienten berichteten über Kopfschmerzen, Konzentrationsschwierigkeiten oder leichtes Kribbeln, die jedoch rasch wieder verschwanden. Es gab keine schwerwiegenden Komplikationen, was den Sicherheitsaspekt unterstreicht. Die hohe Akzeptanz und die guten Abschlussquoten der Teilnehmer bestätigen zudem die praktische Umsetzbarkeit. Zukunftsperspektivisch könnte tFUS dazu beitragen, personalisierte Therapien für Patienten mit schwer behandelbaren psychischen Erkrankungen zu gestalten. Durch individuelle Bildgebung und neuronavigation lässt sich der Ultraschallfokus exakt ausrichten und die Behandlung optimal an die anatomischen Gegebenheiten anpassen.

Moderne akustische Modellierungen ermöglichen außerdem eine präzise Berechnung der Energiezufuhr und der Durchdringung bei unterschiedlichen Schädeltypen, was die Effektivität weiter steigert. Darüber hinaus eröffnet tFUS auch neue Möglichkeiten in der psychiatrischen Forschung, um subkortikale Hirnregionen kausal zu beeinflussen und deren Funktion besser zu verstehen. Die Kombination von tFUS mit funktioneller Bildgebung wie fMRI ermöglicht es, Wirkungsmechanismen zu untersuchen, neuronale Netzwerke zu analysieren und sowohl kurzfristige als auch langfristige Veränderungen der Gehirnfunktion nachvollziehbar zu machen. Die gegenwärtigen Ergebnisse sind vielversprechend, doch sind noch offene Fragen zu klären. Insbesondere fehlen bislang große randomisierte kontrollierte Studien mit längerer Nachbeobachtung, um Wirksamkeit, optimale Dosierung und Dauer der Behandlung sowie Dauerhaftigkeit der Effekte umfassend zu bewerten.