Psychische Erkrankungen wie Depressionen, Angststörungen und posttraumatische Belastungsstörungen gehören zu den weltweit häufigsten und belastendsten Krankheitsbildern. Trotz umfangreicher Forschung und zahlreicher Behandlungsmöglichkeiten reagieren viele Betroffene nicht ausreichend auf die etablierten Therapien wie Psychopharmaka oder Psychotherapie. Die Suche nach alternativen, effektiven und zugleich schonenden Behandlungsansätzen steht deshalb im Fokus der modernen Neurowissenschaft. Eine Technologie, die in den letzten Jahren zunehmend Aufmerksamkeit erhalten hat, ist die Low-Intensity Transcranial Focused Ultrasound, kurz tFUS. Sie ermöglicht eine gezielte, nicht-invasive Modulation tiefliegender Hirnstrukturen – insbesondere der Amygdala, die als Schaltzentrale für Emotionen und Angst gilt.

Die Amygdala ist ein mandelförmiger Kern im limbischen System und spielt eine zentrale Rolle bei der Verarbeitung von emotionalen Reizen, der Erkennung von Bedrohungen und der Auslösung von Angstreaktionen. In vielen psychischen Erkrankungen, insbesondere den sogenannten Mood, Anxiety and Trauma-Related Disorders (MATRD), zeigt die Amygdala eine übermäßige Aktivität. Diese Überaktivität ist ein Schlüsselmechanismus für die Entstehung und Aufrechterhaltung negativer emotionaler Zustände. Daher stellte die Amygdala schon lange ein vielversprechendes Ziel für therapeutische Interventionen dar. Allerdings war es bislang schwierig, sie direkt und schonend zu beeinflussen, da sie tief im Gehirn liegt und von dicken Gewebeschichten umgeben ist.

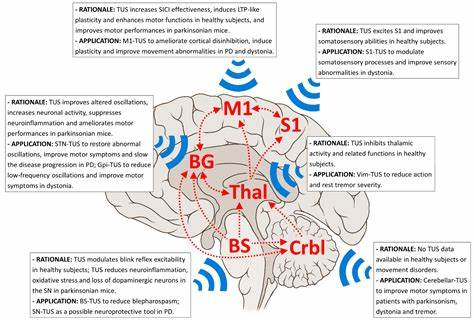

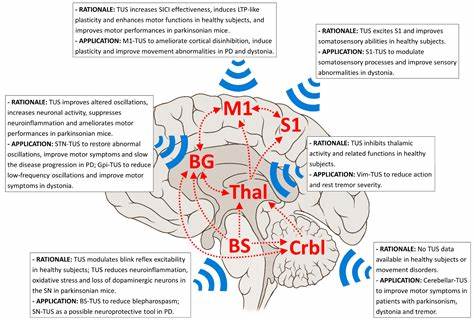

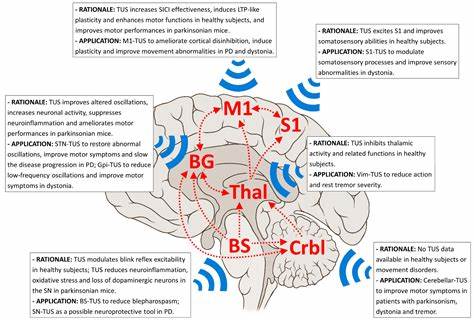

Klassische neuromodulatorische Verfahren wie die repetitive transkranielle Magnetstimulation (rTMS) zielen meist auf kortikale Regionen des Gehirns ab und versuchen indirekt, subkortikale Strukturen wie die Amygdala zu modulieren. Diese indirekte Beeinflussung ist von der Integrität der Verbindungsbahnen zwischen Hirnrinde und Amygdala abhängig und hat daher teilweise begrenzte Effektivität. Zudem können unerwünschte Nebenwirkungen auftreten, da auch angrenzende Hirnareale stimuliert werden. Hier setzt die Low-Intensity tFUS an: Sie nutzt fokussierte, hochfrequente Schallwellen geringer Intensität, die durch die Schädeldecke hindurch präzise auf die Amygdala ausgerichtet werden können. Dadurch ist es möglich, das Areal direkt zu modulieren, ohne umliegendes Gewebe zu beeinträchtigen.

Neurowissenschaftliche Untersuchungen mit tFUS zeigen, dass die Technik Veränderungen in der neuronalen Aktivität hervorruft, die sich in einer Abschwächung der BOLD-Signalintensität in funktionellen MRT-Untersuchungen widerspiegeln. Besonders bei Patienten mit MATRD konnte durch MRI-geleitete tFUS ein deutlicher Rückgang der Amygdala-Aktivität beobachtet werden, was auf eine direkte Neuromodulation des Ziels hindeutet. Gleichzeitig wurden Veränderungen in der Aktivität angrenzender Strukturen wie dem Hippocampus und der Insula festgestellt, was die Vernetzung und eine komplexe Funktionsmodifikation im limbischen System widerspiegelt. Darüber hinaus spricht die positive Sicherheits- und Verträglichkeitsbilanz von tFUS für deren klinische Anwendbarkeit. In Studien wurden keine schwerwiegenden Nebenwirkungen verzeichnet, und die wenigen berichteten unerwünschten Effekte wie leichte Kopfschmerzen oder Konzentrationsschwächen traten selten auf und klangen schnell ab.

Dies unterscheidet tFUS von invasiveren Methoden wie der Tiefen Hirnstimulation und bietet Patienten somit eine schonende Alternative. Ein weiterer wichtiger Aspekt von tFUS ist die Möglichkeit der gezielten und wiederholten Behandlung. Klinische Untersuchungen, bei denen Patienten über mehrere Wochen hinweg täglich stimuliert wurden, zeigen vielversprechende Ergebnisse in der Verringerung psychischer Symptome. Den Fokus bildete hierbei die Messung negativer Affekte sowie spezifischer Beschwerden wie Depressionen, Angstzuständen und Traumafolgeerkrankungen. Die Effektgrößen lagen im moderaten bis großen Bereich, was auf eine klinisch relevante Verbesserung hindeutet.

Zusätzlich wurde bei den Patienten eine anhaltende Abschwächung der Amygdala-Reaktivität auf emotional provokative Reize wie beispielsweise Gesichtsausdrücke mit Ärger erkannt. Dieses Ergebnis unterstreicht, dass tFUS nicht nur akute Effekte auf die neuronale Aktivität hervorruft, sondern auch nachhaltige neuroplastische Veränderungen induzieren kann, die für eine langfristige Symptomlinderung bedeutend sind. Die Variabilität der Wirkung scheint teilweise durch individuelle Faktoren bedingt zu sein. Die Beschaffenheit des Schädels, etwa die Dicke oder Krümmung der Knochen, kann die optimale Fokussierung der Ultraschallwellen beeinflussen. Ebenso spielen der Ausgangszustand der Amygdala-Aktivität, die Ausprägung der Symptome und die funktionelle Vernetzung der Hirnregionen eine Rolle.

Fortschritte in der individuellen akustischen Modellierung versprechen hier zukünftig noch präzisere und effektivere Behandlungsansätze. Neben der akuten Modulation der Zielregion eröffnen tFUS-Technologien auch spannende Möglichkeiten zur Erforschung der Hirnnetzwerke. Durch Kombination von tFUS mit bildgebenden Verfahren wie fMRI können Forscher kausale Zusammenhänge zwischen der Amygdala und anderen limbischen sowie präfrontalen Strukturen untersuchen. Insbesondere die beobachteten Veränderungen in der Konnektivität zum dorsolateralen Präfrontalkortex und dem Insulabereich bieten neue Einblicke in die neurobiologischen Mechanismen von Angst und Stimmungsschwankungen. Obwohl die bisherigen Studienergebnisse vielversprechend sind, sind weitere kontrollierte, randomisierte klinische Studien notwendig, um die Wirksamkeit und optimale Anwendung von tFUS in der psychiatrischen Behandlung zu bestätigen.

Auch Fragen zur Langzeitwirkung, idealer Dosierung und Dauer der Behandlung sowie zur Kombination mit anderen Therapien bleiben offen. Darüber hinaus stellt die Entwicklung und Verfeinerung der Technik eine fortlaufende Herausforderung dar. Die Integration von neuronavigation, hochauflösender Bildgebung und akustischer Simulation ermöglicht zukünftig eine noch präzisere Steuerung der Ultraschallsonifikation. Dabei spielt auch die Berücksichtigung interindividueller anatomischer Unterschiede eine wichtige Rolle, um eine maximale therapeutische Wirkung bei minimalen Nebenwirkungen zu gewährleisten. Zusammenfassend bietet die Low-Intensity Transcranial Focused Ultrasound Amygdala Neuromodulation einen vielversprechenden neuen Ansatz in der Behandlung von psychischen Erkrankungen.

Durch direkte, präzise und nicht-invasive Beeinflussung der zentralen emotionalen Hirnregion eröffnen sich neue therapeutische Perspektiven, insbesondere für Patientengruppen, die mit konventionellen Methoden wenig Erfolg haben. Die Kombination aus innovativer Technologie, hoher Sicherheitsbilanz und ersten klinischen Erfolgen macht tFUS zu einem wegweisenden Instrument in der modernen Psychiatrie und Neurologie. Die Zukunft der psychischen Gesundheitsversorgung könnte somit zunehmend von solchen zielgerichteten Neuromodulationsverfahren geprägt sein – mit dem Ziel, individuelle und chronische Leiden durch maßgeschneiderte, effektive und schonende Interventionen zu lindern und damit die Lebensqualität von Millionen Betroffenen nachhaltig zu verbessern.