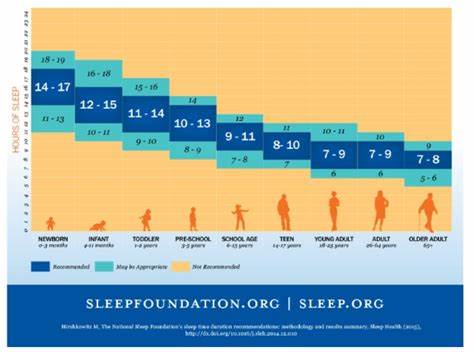

Obwohl der Großteil der Menschen durchschnittlich sieben bis acht Stunden Schlaf benötigt, um körperlich und geistig gesund zu bleiben, gibt es eine bemerkenswerte Minderheit, die mit deutlich weniger auskommt. Diese sogenannten „kurzschlafenden“ Personen benötigen nur drei bis vier Stunden Schlaf pro Nacht und sind dennoch energiegeladen, produktiv und geistig fit. Was wie ein ungewöhnliches Talent oder eine angeborene Fähigkeit wirkt, findet seit kurzem eine wissenschaftliche Erklärung: eine genetische Mutation, die weltweit nur bei wenigen Menschen entdeckt wurde. Forscher aus verschiedenen Fachgebieten haben sich der Untersuchung dieser seltenen Mutation gewidmet, die Menschen dazu befähigt, mit minimalem Schlaf auszukommen. Im Mai 2025 publizierte ein Team unter der Leitung von Huan Chen seine Ergebnisse in den Proceedings of the National Academy of Sciences, die erstmals die genetische Basis für den reduzierten Schlafbedarf nachweisen.

Die Entdeckung hat das Potenzial, nicht nur unser Verständnis von Schlaf zu verändern, sondern auch weitreichende Auswirkungen auf Gesundheit, Arbeit und Gesellschaft. Die Hauptfrage, die die Studie aufwirft, ist, warum diese genetischen Varianten es ermöglichen, weniger Schlaf zu benötigen, ohne die kognitive Leistungsfähigkeit oder das Wohlbefinden zu beeinträchtigen. Schlaf ist eine fundamentale biologische Funktion, die unter anderem zur Gedächtniskonsolidierung, der Reinigung von Stoffwechselprodukten im Gehirn sowie der Regeneration von Körperzellen dient. Bei den Betroffenen dieser Mutation scheinen diese Prozesse effizienter oder anders abzulaufen, sodass die komplette Erholung auch in kürzerer Zeit möglich wird. Die genetische Veränderung betrifft ein Gen, das an der Regulation des Schlaf-Wach-Rhythmus beteiligt ist.

Frühere Forschungen hatten bereits andere Genvarianten wie DEC2 identifiziert, die mit einem kurzen Schlafmuster assoziiert sind. Die neu entdeckte Mutation erweitert nun das Bild und zeigt, dass es mehrere biologische Wege gibt, um mit weniger Schlaf auszukommen. Die Mutationen scheinen vor allem Einfluss auf neurobiologische Mechanismen zu haben, die Aufmerksamkeit, Wachheit und Erholung steuern. Die praktische Bedeutung der Entdeckung ist enorm. In einer Welt, in der Zeit eine der kostbarsten Ressourcen ist, könnte das Verständnis und möglicherweise die Nachbildung dieser Mutation enorme Vorteile bringen.

Weniger Schlaf bedeutet mehr Zeit für produktive Tätigkeiten, Kreativität, Familie und Erholung. Besonders in Berufen mit hoher Arbeitsbelastung, wie im Gesundheitswesen, der Forschung oder der Technologiebranche, könnte der reduziere Schlafbedarf zu einem revolutionären Wandel beitragen. Doch auf der anderen Seite werfen die Erkenntnisse auch ethische und gesundheitliche Fragen auf. Schlaf ist ein komplexes Phänomen, das noch nicht vollständig verstanden ist. Forscher mahnen zur Vorsicht, denn der Versuch, den Schlaf bewusst und dauerhaft zu vermindern – beispielsweise durch Medikamente oder genetische Manipulationen – könnte unerwartete Nebenwirkungen hervorrufen.

Die genetische Mutation ist selten und scheint nur in Kombination mit anderen Faktoren langfristig ungefährlich zu sein. Nichtsdestotrotz eröffnet die Studie neue Forschungsrichtungen. So könnten in Zukunft Therapien oder genetische Eingriffe entwickelt werden, um bestimmten Personen mit Schlafstörungen oder chronischer Müdigkeit zu helfen. Auch die personalisierte Medizin profitiert von solchen Erkenntnissen, indem sie individuell angepasste Behandlungsmethoden anbietet, die auf dem genetischen Profil basieren. Darüber hinaus gibt es auch Gedankenexperimente, wie sich Gesellschaften verändern könnten, wenn mehr Menschen mit wenig Schlaf auskommen würden.

Die traditionelle Arbeitswelt, die auf einem Achtstunden-Arbeitstag und ausreichender Schlafdauer beruht, wäre herausgefordert, flexiblere und produktivere Zeitmodelle zu entwickeln. Bildung, Freizeitgestaltung und Kultur könnten sich an diese neue Realität anpassen, was vermutlich einen erhöhten Lebensstandard und ein verbessertes Wohlbefinden mit sich bringt. Neben den genetischen Aspekten sollten auch Umweltfaktoren nicht unterschätzt werden. Schlafbedürfnisse sind teilweise vererbbar, werden aber auch von Lebensstil, Stress und Ernährungsgewohnheiten beeinflusst. Eine gesunde Schlafhygiene bleibt weiterhin wichtig, selbst für jene mit einer günstigeren genetischen Ausstattung.

Die Erforschung von kurzschlafenden Menschen bietet außerdem interessante Einblicke in das Zusammenspiel von Genetik und neurophysiologischen Prozessen. Beispielsweise wurde festgestellt, dass Betroffene oft eine schnellere und tiefere Erholungsphase durchlaufen. Das heißt, obwohl sie weniger Zeit im Bett verbringen, erreichen sie eine qualitativ bessere Schlafphase, die ausreichend Regeneration ermöglicht. Darüber hinaus könnte die genetische Mutation auch im Zusammenhang mit anderen neurobiologischen Faktoren stehen, die Wachheit und Aufmerksamkeit beeinflussen. Studien zeigen, dass solche Menschen eine erhöhte Empfindlichkeit gegenüber bestimmten Neurotransmittern besitzen, was möglicherweise ihre hohe Produktivität trotz weniger Schlaf erklärt.

Als Nebenbemerkung ist auch der psychologische Faktor von Bedeutung. Kurzschläfer berichten häufig von einem positiven Selbstbild und erhöhter mentaler Klarheit. Dies könnte ein weiterer Grund sein, warum sie besser mit reduzierter Schlafdauer zurechtkommen. Solche Erkenntnisse bieten wertvolle Impulse für die psychologische Forschung, insbesondere im Bereich Mindset und Wohlbefinden. Insgesamt illustriert die Entdeckung der genetischen Mutation, die wenig Schlafbedarf ermöglicht, wie vielschichtig und faszinierend unser Verständnis von Schlaf mittlerweile geworden ist.

Sie öffnet Türen zu neuen medizinischen, gesellschaftlichen und wissenschaftlichen Fragestellungen und könnte die Art und Weise, wie wir über Ruhe und Erholung denken, nachhaltig verändern. Die kommenden Jahre werden zeigen, wie sich diese Forschung in der Praxis auswirkt und ob wir eines Tages die Fähigkeit besitzen werden, den eigenen Schlafbedarf gezielt zu steuern oder zu optimieren – nicht nur für mehr Produktivität, sondern auch im Dienste unserer Gesundheit und Lebensqualität.

![Withdrawal of Determination of Miscellaneous Gas Products as Covered Products [pdf]](/images/C98E4081-A39E-426D-AD22-98C4B2D0A7ED)