Die Softwareentwicklung durchläuft momentan eine der tiefgreifendsten Transformationen ihrer Geschichte. Das Zusammenspiel von fortschrittlicher künstlicher Intelligenz mit etablierten Entwicklungswerkzeugen schafft neue, effiziente und fast autonome Workflows. Dabei zeichnet sich ein bemerkenswerter Trend ab: GPT, ein leistungsfähiges Sprachmodell, übernimmt die Generierung detaillierter GitHub-Issues, während GitHub Copilot, ein KI-gestütztes Programmierassistenzwerkzeug, diese Aufgaben umsetzt und den Code implementiert. Diese Symbiose eröffnet völlig neue Perspektiven auf das Projektmanagement, die Qualitätssicherung und die Geschwindigkeit bei der Entwicklung von Softwareprojekten. Der Wandel vom klassischen Entwicklerhandwerk hin zu einer KI-gesteuerten Engineering-Management-Ebene ist besonders gut am Beispiel des Open-Source-Projekts rqlite zu beobachten.

Rqlite ist eine verteilte relationale Datenbank, die SQLite als Speichermotor nutzt und Raft für Konsensmechanismen einsetzt. Projektleiter Philip O’Toole beschreibt in seinem Bericht eindrucksvoll, wie er seine Rolle von einem leitenden Entwickler hin zu einer Art KI-Produktmanager weiterentwickelt hat. Während er früher detaillierte Spezifikationen und Issues selbst formulierte, gibt er diese Aufgabe nun vollständig an GPT-3 Modelle weiter. Der neue Workflow beginnt mit einer einfachen Eingabe. Ein Wunsch oder ein Gebiet im Code, das verbessert oder refaktoriert werden soll, wird in einer kurzen Instruktion an das Sprachmodell formuliert.

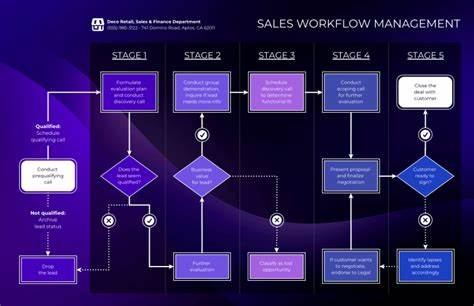

GPT-3 analysiert daraufhin den relevanten Quellcode tiefgehend, identifiziert Abhängigkeiten und erstellt eine umfassende, präzise und durchdachte GitHub-Issue. Dieses KI-generierte Issue enthält nicht nur den Umfang des Projektes, sondern auch klare Schritte zur Umsetzung und Hinweise auf notwendige Tests und Dokumentationen. Die vergleichbare Qualität und Detailtiefe der Issue spart dem menschlichen Entwickler nicht nur Zeit, sondern garantiert auch eine stringente, präzise Planung ohne menschliche Fehlerquellen. Nachdem die Issue erstellt und in das GitHub-Repository übertragen wurde, übernimmt Copilot das Ruder. Als ein KI-Agent, der speziell auf das Verfassen von Code ausgerichtet ist, analysiert Copilot die formulierte Aufgabe, schreibt den entsprechenden Code und validiert diesen durch Testläufe.

Innerhalb kürzester Zeit entstehen so Pull Requests, die nahezu vollständig funktionsfähig und gut getestet sind. Das Prüfen und Freigeben übernimmt der menschliche Entwickler, allerdings reduziert sich dieser Schritt zunehmend auf eine letzte Kontrollebene, da die Qualität der Automatisierung beeindruckend ist. Dieses Vorgehen bringt einen fundamentalen Wandel mit sich. Die Wochen oder Monate, die Entwickler zuvor für die Planung, das Schreiben von Issues und das Erstellen von Prototypen brauchten, reduzieren sich auf wenige Klicks und Eingaben. Entwickler werden damit von Detailarbeit entlastet und können sich auf das definieren strategischer Ziele, das Gestalten der Produktvision und die Pflege der Entwickler-Community konzentrieren.

Die Automatisierung erlaubt zudem eine echte Parallelisierung von Entwicklungsaufgaben. Wo früher eine Limitierung durch menschliche Arbeitskapazitäten bestand, kann heute eine Vielzahl von Themen gleichzeitig exploriert, geplant und umgesetzt werden. Ein weiterer bedeutsamer Effekt ist das veränderte Verhältnis von Mensch und Codebasis. Die Software wirkt nicht mehr nur als ein statisches Produkt menschlicher Arbeit, sondern als ein lebendiges, sich selbst weiter entwickelndes Ökosystem. Durch die analytischen Fähigkeiten des Sprachmodells und die präzise Umsetzung durch Copilot wirken die Werkzeuge fast wie selbstlernende, autonome Agenten, die den Code kontinuierlich verbessern.

Diese neue Form der Zusammenarbeit schafft eine Art symbiotisches Verhältnis, bei dem Entwickler nicht mehr jede Zeile Code selbst schreiben müssen, sondern in einem kreativen Dialog mit der KI agieren. Natürlich wirft dieser radikale Wandel auch wichtige Fragen auf. Kritiker warnen vor einem möglichen Verlust an tiefem technischem Verständnis. Wenn KI-Modelle die Detailarbeit übernehmen, könnten Entwickler den Anschluss an den Code verlieren und Kompetenzen verkümmern. Philip O’Toole selbst bestätigt, dass diese Gefahr besteht, stellt aber klar, dass seine persönliche langjährige Erfahrung mit der Codebasis ihn davor bewahrt.

Für neue Entwickler ohne dieses Fundament könnte dies allerdings eine Herausforderung werden. Auch die Qualität des von KI generierten Codes wurde vielfach diskutiert. Es besteht das Risiko, dass ein Codebasis durch kontinuierlich KI-erzeugte Änderungen unintuitiv oder unübersichtlich wird. Doch erste Erfahrungen zeigen, dass die Qualität der PRs oft sogar jenseits menschlicher Erwartungen liegt. Ein verblüffendes Beispiel aus O’Tooles Bericht beschreibt, wie Copilot eigenständig erkannte, dass eine Testabfrage ein Timeout benötigte – eine Anforderung, die der Entwickler zunächst selbst nicht verstanden hatte.

Diese Art von Detailbewusstsein zeigt, dass KI-Modelle nicht nur stumpf Anweisungen ausführen, sondern auch implizite Systemregeln erfassen und umsetzen können. Die Zukunft der Softwareentwicklung scheint somit stark durch KI geprägt zu sein. Entwickler werden sich immer mehr von stofflicher, repetitiver Arbeit befreien können und stattdessen als kreative Manager und Entscheider agieren. Vorgefertigte automatisierte Engineering-Loops, in denen die Planung, Umsetzung und Qualitätssicherung durch KI gesteuert werden, könnten zur Norm werden. Gerade in Open-Source- und größeren Teamprojekten ermöglicht dies eine Effizienz, die bislang undenkbar war.

Trotz aller Vorteile ist wichtig, diese Entwicklungen kritisch zu begleiten. Das Vertrauen in KI als Partner verlangt adäquate Überprüfungsmechanismen, Transparenz und ein Bewusstsein für potenzielle Risiken. Nur so kann sichergestellt werden, dass Qualität und Verständlichkeit langfristig erhalten bleiben und Teammitglieder ihre technische Kompetenz nicht verlieren. Fazithaft lässt sich sagen, dass das Zusammenspiel von GPT und GitHub Copilot bereits heute einen enormen Einfluss auf die Art und Weise hat, wie Software entwickelt wird. Die Automatisierung von Planung und Implementierung verschiebt die Rolle des Menschen weg von manuellen Tätigkeiten hin zur strategischen Steuerung.

Rqlite ist dabei ein greifbares Beispiel dafür, wie diese Technologie eingesetzt werden kann, um Entwicklungszyklen zu beschleunigen und die Codequalität auf hohem Niveau zu halten. Die KI-Agenten übernehmen zunehmend die Rolle von Junior-Entwicklern, die unermüdlich Aufgaben bearbeiten, während der Mensch die Übersicht behält und als geistiger Architekt agiert. Der Weg zu vollständig autonomen Softwareprojekten ist damit ein Stück näher gerückt. Gleichzeitig wird die menschliche Rolle neu definiert und bereichert – hin zum product owner 2.0, der mit KI als kreativem Partner zusammenarbeitet.

Die Verschmelzung von Wissen, Beurteilung und Maschinenleistung verspricht eine neue Ära der Softwareentwicklung, die nicht nur produktiver, sondern auch spannender und innovativer sein kann.