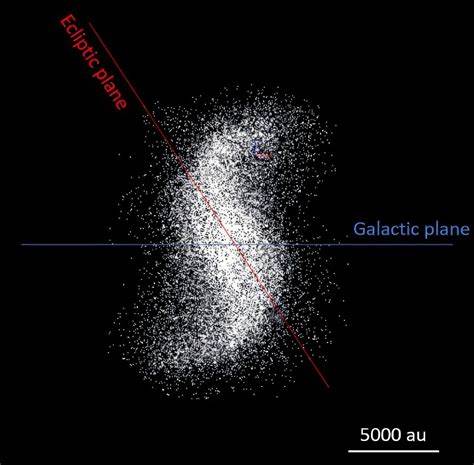

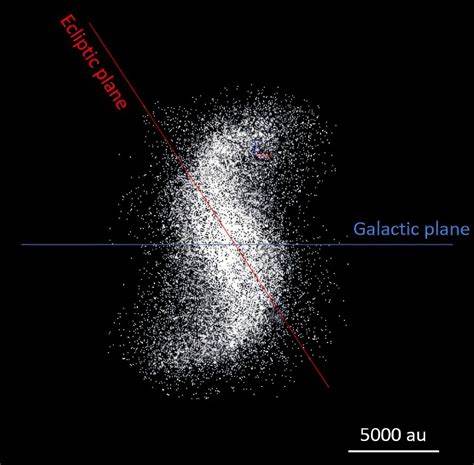

Der innere Bereich der Oortschen Wolke ist ein faszinierender und weitgehend unerforschter Teil unseres Sonnensystems. Er stellt eine Übergangsregion zwischen den bekannteren inneren Planetensystemen und den entlegenen äußeren Randgebieten unseres Sternsystems dar. Innerhalb dieser Region konnten Astronomen eine überraschende Spiralstruktur entdecken, die neue Erkenntnisse über die Verteilung von Kometen, Asteroiden und anderen kleinen Himmelskörpern liefert und unser Verständnis von den dynamischen Prozessen in den äußeren Bereichen des Sonnensystems erweitert. Die Oortsche Wolke selbst ist eine hypothetische kugelförmige Hülle aus Milliarden von Eiskörpern, die unser Sonnensystem umgibt. Sie befindet sich weit jenseits der Umlaufbahnen der Planeten und erstreckt sich schätzungsweise von etwa 2.

000 bis zu 100.000 astronomischen Einheiten (AE) von der Sonne entfernt. Der innere Bereich dieser Wolke, oft als innere Oortsche Wolke bezeichnet, liegt dabei näher an der Sonne als der äußere Teil und ist weniger ausgedehnt, aber dennoch komplex strukturiert. Die Entdeckung einer Spiralstruktur im inneren Oortschen Wolke ist auf modernste Beobachtungsmethoden und Computersimulationen zurückzuführen. Mithilfe von präzisen Teleskopdaten, kombiniert mit hochentwickelten Rechenmodellen, konnten Wissenschaftler feststellen, dass die Verteilung der Materie und der kleinen Körper in diesem Bereich keine zufällige Ansammlung ist, sondern eine erkennbare spiralartige Anordnung besitzt.

Diese Spirale ähnelt in gewisser Weise galaktischen Spiralarmen, jedoch handelt es sich hier um eine viel kleinere und dynamisch andere Struktur. Die Entstehung dieser spiralartigen Formation kann auf verschiedene physikalische Prozesse zurückgeführt werden. Eine der führenden Theorien besagt, dass die Gravitationskräfte der Planeten, insbesondere von Jupiter und Saturn, zusammen mit der Wechselwirkung mit vorbeiziehenden Sternen und dem galaktischen Hintergrund, dazu führen, dass sich die Objekte in der inneren Oortschen Wolke in einer Spiralstruktur anordnen. Die vorhandenen Gravitationskräfte wirken als eine Art kosmischer Motor, der die Bahnbewegungen der Teilchen über lange Zeiträume hinweg steuert und formt. Diese Entdeckung hat tiefgehende Auswirkungen auf unser Verständnis der Dynamik und Entwicklung des Sonnensystems.

Die Spiralstruktur könnte erklären, warum bestimmte Kometenbahnen bevorzugt bestimmte Richtungen oder Neigungen aufweisen und warum manche Objekte möglicherweise von dieser Region aus ins innere Sonnensystem gelangen. Vor allem trägt sie dazu bei zu erklären, wie sich langperiodische Kometen bilden und warum ihr Ursprung genau in diesem Bereich vermutet wird. Die Spiralstruktur im inneren Oort'schen Nebel weist außerdem darauf hin, dass diese Region keineswegs statisch ist, sondern dynamisch und in ständigem Wandel begriffen. Die Einflüsse von interstellarem Medium, Passantensternen und der galaktischen Gezeitenkraft führen zu einer kontinuierlichen Neuverteilung der Körper in dieser Region. Dadurch erhält die Struktur eine gewisse Komplexität und Variabilität, die Forscher noch genauer untersuchen wollen.

Neben den rein wissenschaftlichen Erkenntnissen sind solche Entdeckungen auch von großem Interesse für die Planung zukünftiger Weltraummissionen. Das Verständnis der Spiralstruktur und der dynamischen Prozesse in der inneren Oort’schen Wolke könnte die Identifizierung neuer Zielobjekte für Sonden erleichtern und den Weg für detailliertere Studien in den Randbereichen unseres Sonnensystems ebnen. Besonders spannend ist die Möglichkeit, einen genaueren Blick auf die Bausteine des frühen Sonnensystems zu werfen, die in dieser Region konserviert sind. Darüber hinaus bieten die Studien an der Spiralstruktur interessante Ansatzpunkte, um Fragen zur allgemeinen Entstehung und Evolution von Planetensystemen zu erforschen. Da das Sonnensystem kein isoliertes Phänomen ist, könnten vergleichbare Strukturen auch in anderen Sternsystemen existieren.

Die Untersuchung solcher Strukturen trägt somit zu einem umfassenderen Bild bei, wie sich Planeten, Kometen und andere kleine Himmelskörper herausbilden und miteinander interagieren. Technologische Fortschritte in der Astronomie erlauben es heute, immer feinere Details in entlegenen Teilen des Sonnensystems zu erkennen. Spezielle Teleskope mit hoher Auflösung, die sowohl optische als auch infrarote Wellenlängen erfassen, sind dabei wesentliche Werkzeuge. Auch bodengestützte Beobachtungen in Kombination mit Weltraummissionen tragen dazu bei, genaue Daten zur Verteilung und Bewegungen der Objekte im inneren Oortschen Wolke zu gewinnen. Die Erforschung der Spiralstruktur steht aber auch vor Herausforderungen.

Die enorme Entfernung und die geringe Größe der Objekte erschweren direkte Beobachtungen. Zudem sind die vielen Einflussfaktoren, wie die Gravitationswirkungen der Planeten, nahe Vorbeiflüge anderer Sterne und das galaktische Umfeld, komplex und erfordern hochpräzise Simulationen, um verlässliche Ergebnisse zu erzielen. Trotz dieser Schwierigkeiten sind die bisherigen Erkenntnisse ein bedeutender Schritt vorwärts in der Astronomie. Die Spiralstruktur stellt nicht nur eine neue kosmische Formation dar, sondern zeigt auch das Zusammenspiel großer und kleiner Kräfte im Weltraum. Sie verdeutlicht, dass selbst in den scheinbar abgelegenen Regionen unseres Sonnensystems Ordnung und Muster existieren, die durch natürliche Phänomene erzeugt werden.