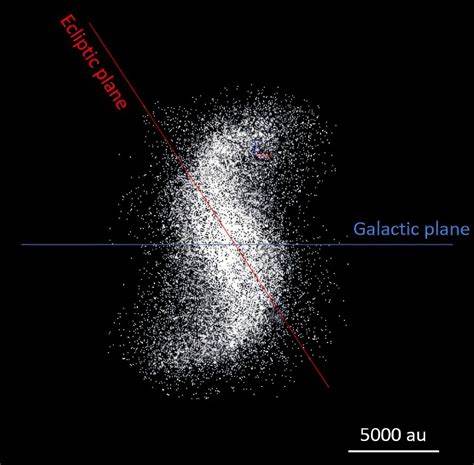

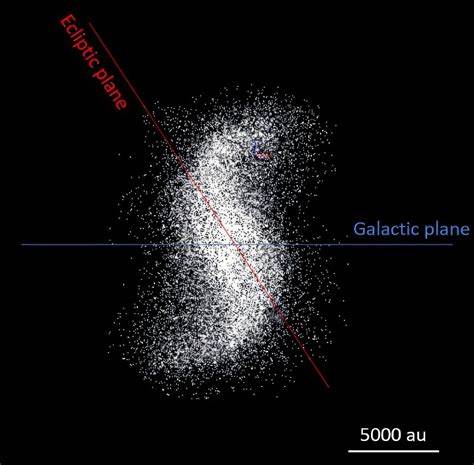

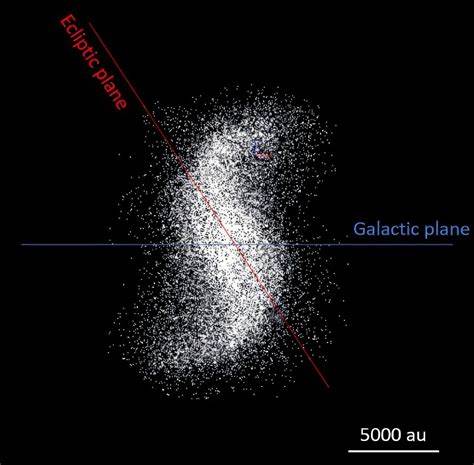

Die Oortsche Wolke, eine hypothetische kugelförmige Ansammlung von eisigen Körpern, die unser Sonnensystem umgibt, gilt als Quelle der langperiodischen Kometen. Sie erstreckt sich weit über die Planetenbahnen hinaus in den interstellaren Raum und bildet gewissermaßen eine schützende Hülle um die Sonne. Während die Oortsche Wolke bisher vor allem als statische, unbewegliche Ansammlung von Objekten verstanden wurde, haben neuere Forschungen eine überraschende Erkenntnis ans Licht gebracht: In ihrem inneren Bereich existiert eine Spiralstruktur, die unser Verständnis des dynamischen Verhaltens dieser fernen Region revolutioniert.Die Entdeckung dieser Spiralstruktur resultiert aus modernen Beobachtungsmethoden und computergestützten Simulationen, die das Zusammenspiel von Gravitationskräften der Sonne, der Gasriesen und auch entgegenwirkenden Einflüssen von nahen Sternen oder gar galaktischen Gezeiten modellieren. Diese Kräfte führen zu einer einzigartigen Bewegungsdynamik, die sich in der Form einer spiralförmigen Anordnung im inneren Teil der Oortschen Wolke manifestiert.

Solche Spiralen zeichnen sich durch flexible, sich ausdehnende und zusammenziehende Muster aus, die das Objektverhalten im Sonnensystem weitreichend beeinflussen können.Die Oortsche Wolke selbst besteht überwiegend aus Kometen-ähnlichen Körpern, die aus gefrorenen Gasen, Staub, Fels und Eis zusammengesetzt sind. Sie dient als Reservoir für Kometen, die durch äußere Störungen, wie nahe Vorbeigänge von Sternen oder galaktische Gravitationseinflüsse, auf erzielte Bahnen gelenkt werden, die sie in den inneren Bereich unseres Sonnensystems treiben. Die Spiralstruktur regt eine Neubewertung an, inwiefern diese dynamischen Muster die Häufigkeit und Richtung solcher Kometen beeinflussen und wie sie zur Verteilung von Material in der Oortschen Wolke führen.Der Ursprung dieser spiralförmigen Struktur ist eng an die Wirkungsweise der planetaren und stellaren Kräfte gebunden.

In jüngsten Simulationen wurde gezeigt, dass die gravitativen Wechselwirkungen, die sich im Laufe von Millionen Jahren einstellen, spiralförmige Dichtewellen in der Wolke erzeugen können. Diese Wellen fungieren als kosmische „Stauzonen“, in denen sich eine höhere Konzentration von Kometenobjekten bildet. Diese Kompressionen führen zu einer ungleichmäßigen Verteilung, die wiederum Einfluss auf die Häufigkeit von Langperiodenkometen hat, die das innere Sonnensystem besuchen.Diese Erkenntnisse sind ein wichtiger Beitrag zur Astrochemie und Himmelsmechanik. Die Spiralstruktur belegt, dass die innere Oortsche Wolke nicht nur ein passiver Lagerort für uralte Eiskörper ist, sondern eine dynamisch komplexe Region mit kontinuierlicher Evolution.

Insbesondere die Rolle von Spiralwellen zeigt sich als maßgeblicher Faktor für die Migration von Kometen und die Verteilung von Materie am Rande unseres Sonnensystems.Das Verständnis der Spiralstruktur hilft auch, einige bisher rätselhafte Beobachtungen zu erklären. So zum Beispiel unerwartet hohe Frequenzen von Kometeneinschlägen auf Planeten oder veränderte Bahnen von bekannten Kometen können neue Begründungen in der Analyse dieser Spiralwellen finden. Auch zukünftige Missionen, die Außengrenzen des Sonnensystems erkunden wollen, können von diesen Erkenntnissen profitieren, da sie präzisere Modelle für Bahnberechnungen und Materialverteilung ermöglichen.Darüber hinaus eröffnet die Spiraldynamik neue Forschungsfelder, die nicht nur unser Sonnensystem betreffen.

Ähnliche Strukturen könnten auch in anderen Sternsystemen existieren, was die Suche nach exo-kometischen Wolken und deren Auswirkungen auf Planetensysteme beeinflussen kann. Die vergleichende Untersuchung liefert Anknüpfungspunkte für Astrobiologie und Planetenentstehung, das Verständnis von Leben begünstigenden Bedingungen und deren Verbreitung im Universum.Technologische Fortschritte wie die verbesserten Teleskope im Infrarot- und Radiowellenbereich oder hochauflösende Weltraummissionen ermöglichen es in naher Zukunft, direkte Beobachtungen und Messungen dieser Spiralstrukturen in der Oortsche Wolke weiter zu verfeinern. Dies wird helfen, Modelle zu validieren und neue Hypothesen über die Entstehung des Sonnensystems zu überprüfen.Zusammenfassend markiert die Entdeckung einer Spiralstruktur im Inneren der Oortschen Wolke einen bedeutenden Fortschritt im Verständnis der Randbereiche unseres Systems.

Sie zeigt das Zusammenspiel gravitativer Kräfte in einer extrem dünn besiedelten und dennoch dynamisch komplexen Umgebung auf und bietet damit Einblicke in die langfristige Entwicklung der Himmelskörper und der Verteilung von Materie um unsere Sonne. Diese Erkenntnisse fördern nicht nur unser grundlegendes Wissen über das Sonnensystem, sondern leisten auch einen Beitrag zur Erforschung des Kosmos auf einer viel größeren Skala.