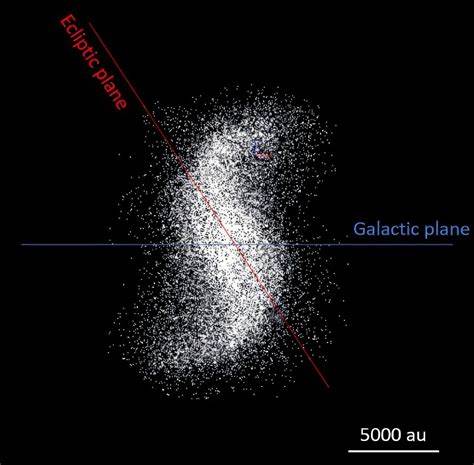

Die Oortsche Wolke, jene weitläufige Ansammlung von eisigen Körpern, die das äußere Sonnensystem umgibt, gilt seit jeher als eine der letzten großen Herausforderungen der planetaryen Wissenschaft. Lange Zeit war sie ein theoretisches Konzept, gedacht als Ursprung vieler langperiodischer Kometen, doch direkte Beobachtungen blieben rar. In jüngster Zeit hat allerdings eine faszinierende Entdeckung das Interesse der Astronomie-Community neu entfacht: eine spiralartige Struktur innerhalb der inneren Oortschen Wolke. Dieses Phänomen könnte unser Verständnis der Dynamik und Geschichte des Sonnensystems nachhaltig verändern. Die Oortsche Wolke selbst erstreckt sich weit über die Umlaufbahnen der Planeten hinaus, möglicherweise bis zu einer Distanz von rund 100.

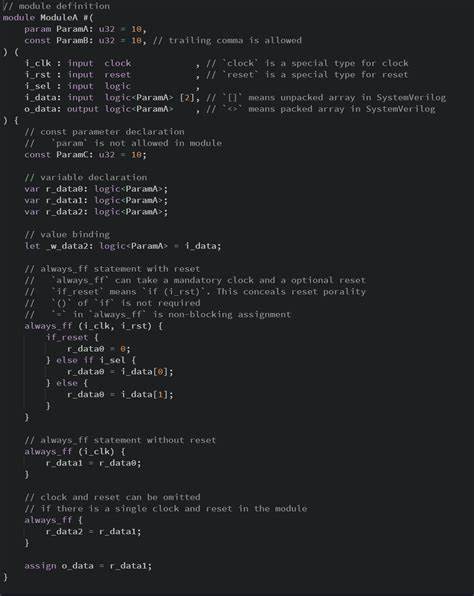

000 astronomischen Einheiten vom Zentralgestirn. Sie wird häufig in zwei Bereiche unterteilt: die innere, sogenannte Hills-Wolke und die äußere klassische Oortsche Wolke. Die innere Zone ist dabei besonders interessant, da sie eine dichtere Ansammlung von Objekten aufweist, die durch gravitationalen Einfluss nahegelegener Sterne und galaktischer Effekte stark geprägt wird. Die neue spiralartige Formation, die in den letzten Jahren mithilfe hochentwickelter Teleskope und innovativer Datenanalyse entdeckt wurde, scheint diesen Bereich zu durchziehen und eine überraschende geordnete Struktur zu offenbaren.Die Entdeckung wurde durch Kombination modernster Beobachtungsmethoden ermöglicht.

Indirekte Nachweise der Oortschen Wolke basieren hauptsächlich auf der Auswertung von Bahnparametern langperiodischer Kometen sowie auf Simulationen der galaktischen Gravitationseinflüsse. Fortschritte bei Infrarotbeobachtungen und der Anwendung von Machine Learning zur Datenverarbeitung revolutionieren allerdings zunehmend die Möglichkeiten, feinere Strukturen in der inneren Oortschen Wolke zu identifizieren. Die spiralartige Formation könnte aus mehreren Teilsträngen bestehen, die sich spiralförmig um die Sonne winden und auf eine nicht zufällige Verteilung der dortigen Körper hinweisen.Die Ursache und Bedeutung dieser Spiralstruktur werfen zahlreiche Fragen auf und regen verschiedenste Hypothesen an. Einige Astronomen vermuten, dass sie durch gravitative Wechselwirkungen mit nahen vorbeiziehenden Sternen oder durch die Wirkung der galaktischen Scheibe geformt wurde.

Andere wiederum bringen die Spiralstruktur mit potenziell bisher unbekannten Planetenkörpern oder gar noch unentdeckten riesigen Planeten im äußeren Sonnensystem in Verbindung, deren Masse und Bahn die Verteilung der Kometen und Asteroiden in der Oortschen Wolke beeinflussen könnten. Diese Überlegungen korrespondieren mit der langjährigen Suche nach dem hypothetischen Planet Neun, der zur Erklärung unregelmäßiger Bahnmuster transneptunischer Objekte vorgeschlagen wurde.Die Erkenntnisse über diese Spiralstruktur könnten nicht nur unser kosmisches Verständnis vertiefen, sondern auch praktische Konsequenzen für das Studium von Kometen haben, die potenziell in Richtung der inneren Planeten abgeschleudert werden. Die Bahndynamik der Kometen wird durch die Oortsche Wolke stark beeinflusst, sodass Ordnungsmuster in ihrer Verteilung Rückschlüsse auf Risiken innerhalb des Sonnensystems ermöglichen. Die spiraligen Strukturen könnten zudem Aufschluss über die Entstehungsbedingungen des Sonnensystems geben sowie darüber, wie es mit der umgebenden galaktischen Umwelt interagiert hat.

Darüber hinaus öffnet die Untersuchung der Spiralstruktur neue Perspektiven für zukünftige Missionen und Instrumente. Der Zugang zu den entlegensten Bereichen des Sonnensystems ist technisch herausfordernd, doch die gezielte Beobachtung spezieller Zonen mit koordinierten Weltraumteleskopen und bodenbasierten Einrichtungen könnte die Entschlüsselung dieser komplexen Formation ermöglichen. Langfristig könnte dies auch bedeuten, dass Raumsonden entsandt werden, um die inneren Bereiche der Oortschen Wolke direkt zu erforschen, ähnlich dem Pionierstatus früherer terrestrischer Erforschung des Kuipergürtels.Die Entdeckung der Spiralstruktur ist auch ein Beispiel für die sich ständig weiterentwickelnden Methoden in der Astronomie, welche die Grenzen des Sichtbaren erweitern. Die Kombination aus numerischen Simulationen, satellitengestützten Beobachtungen und innovativen Datenalgorithmen erlaubt es heute, tief in die Strukturen einzutauchen, die einst als nur diffuse und ungeordnete Ansammlungen galten.

Neue Modelle, die diese spiralige Formation berücksichtigen, könnten bald als Grundlage dienen, um die komplexe Geschichte der Sonnensystementwicklung detaillierter nachzuvollziehen.Zusammenfassend präsentiert die spiralartige Formation in der inneren Oortschen Wolke eines der faszinierendsten Mysterien moderner Astronomie. Ihre Erforschung verspricht nicht nur weitere Erkenntnisse über die Architektur unseres Sonnensystems, sondern auch über die Prozesse, die im galaktischen Kontext seine Formung beeinflussen. Mit jeder neuen Beobachtung und Analyse rücken wir diesem entfernten, eisigen Reich näher und erweitern das Verständnis darüber, wie dynamisch und lebendig auch die äußersten Horizonte unseres kosmischen Zuhauses sind.