Das Department of Government Efficiency, besser bekannt unter der Abkürzung DOGE, ist eine von Präsident Donald Trump initiierte Behörde zur Förderung von Effizienz und technologischem Fortschritt innerhalb der Bundesregierung. Eine der jüngsten und zugleich kontroversesten Entwicklungen rund um DOGE ist die Geschichte von Sahil Lavingia, einem ehemaligen Associate am Department of Veterans Affairs (VA). Er wurde nach einer öffentlichen Diskussion seiner Arbeit, in der er Einblicke in die Arbeit und Herausforderungen bei DOGE gewährte, abrupt entlassen. Sahil Lavingia ist kein Unbekannter in der Tech-Branche. Er ist ein erfahrener Ingenieur, Gründer und CEO der E-Commerce-Plattform Gumroad, die sich auf Inhalte von Kreativen spezialisiert hat.

Für ihn war die Mitarbeit bei DOGE eine Möglichkeit, seine technologischen Fähigkeiten zum Wohle öffentlicher Institutionen einzubringen und durch Innovationen die Effizienz der Verwaltung zu steigern. Doch die Realität seiner Tätigkeit am VA stellte sich deutlich anders dar als erwartet. In einem persönlichen Blog berichtete Lavingia offen über seine Zeit bei DOGE, insbesondere über die ungeahnten Schwierigkeiten und die oft zähe bürokratische Kultur bei der Arbeit innerhalb des VA. Er sprach von einem Kultur-Schock, der sich vor allem in einem Übermaß an Meetings und einem Mangel an klaren Entscheidungen manifestierte. Trotz großer Erwartungen stellte er fest, dass die vermeintliche Ineffizienz der Behörde nicht so ausgeprägt war, wie er angenommen hatte.

Im Gegenteil, es gebe viele Menschen mit einer echten Mission und Engagement innerhalb der Regierung, was ihm Respekt abforderte. Diese Offenheit war jedoch nicht ohne Konsequenzen. Nachdem ein Interview mit ihm bei Fast Company veröffentlicht wurde, in dem er diese Eindrücke teilte, erhielt er unvermittelt die Nachricht über seine Entlassung bei DOGE. Lavingia bezeichnete dies in seinem Blog als „the boot“, also das wirkliche Aus, das ohne Vorwarnung erfolgte. Die genauen Gründe für die Entlassung wurden nicht vom VA, DOGE oder dem Weißen Haus kommentiert.

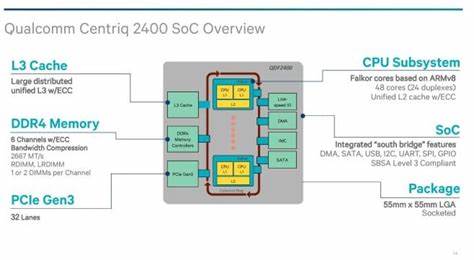

Es lässt sich jedoch vermuten, dass die offene Kritik und das öffentliche Teilen interner Unternehmensprozesse bei DOGE nicht erwünscht waren. Seine Aufgaben am VA waren breit gefächert: Er arbeitete daran, HR-Daten zu analysieren, die im Kontext von Mitarbeiterentlassungen im Department relevant waren. Außerdem war Lavingia an der Implementierung von künstlicher Intelligenz beteiligt, unter anderem der Entwicklung eines Chatbot-Systems auf Basis von ChatGPT, das für die VA-Website vorgesehen war. Auch war er involviert, Verträge durch die Nutzung von großen Sprachmodellen zu überprüfen und mögliche Einsparpotenziale zu identifizieren. Trotz vieler technischer Prototypen und Konzepte erhielt er keine Freigabe, um diese Innovationen zu veröffentlichen oder in die Praxis umzusetzen.

Die Rolle von DOGE ist dabei nicht unumstritten. Ursprünglich angelegt, um Modernisierung und digitale Transformation in der Bundesverwaltung voranzutreiben, hat DOGE in der Praxis vor allem bei Vertragsprüfungen und personellen Einsparungen eine bedeutende Rolle eingenommen. Lavingia schilderte, dass DOGE jedoch nicht die eigentliche Entscheidungsbefugnis besitzt. Vielmehr treffen die von der Politik ernannten Agenturleiter die finalen Entscheidungen. DOGE agiert sozusagen als Verantwortlicher für unangenehme Aufgaben und wird oft als „Sündenbock“ für unbeliebte Maßnahmen gesehen.

Die raue Realität beim VA zeigte sich unter anderem auch in der mangelnden Teamkultur und fehlendem Wissenstransfer bei DOGE. Lavingia beklagte, dass es zahlreiche Barrieren gab, die Innovationen verhinderten. So war etwa die Zusammenarbeit stark fragmentiert, es gab kaum Beteiligung oder offene Kommunikation. Er versuchte, seine Arbeit sogar auf Open-Source-Basis zu stellen, um mehr Transparenz und Vertrauen zu schaffen, doch auch diese Initiative stieß auf wenig Gegenliebe. Interessant ist auch, dass DOGE eine Nachfolgeorganisation der US Digital Service ist.

Letztere wurde im Obama-Amerika als moderne IT-Beratungsgruppe aufgebaut und hatte sich zum Ziel gesetzt, den Bundesstaat durch technologische Modernisierung effizienter zu machen. Unter der aktuellen Administration kam es jedoch zu großen personellen Veränderungen, vielfach mit dem Ziel, die Teams neu zu besetzen, die teils als Opposition oder Hemmnis empfunden wurden. Parallel dazu wurden andere öffentliche Tech-Teams wie die 18F vom General Services Administration aufgelöst. Die Situation beim VA und DOGE entfachte eine breitere Debatte über die Effizienz der digitalen Transformation in der US-Bundesverwaltung. Kritiker sehen in der Praxis von DOGE eine häufige Spreizung zwischen Anspruch und Wirklichkeit, bei der ambitionierte Projekte durch politische Zwänge und Verwaltungshürden behindert werden.

Gleichzeitig werfen manche die Frage auf, ob der massive Fokus auf Datenanalysen und Entlassungen nicht langfristig zu einem Verlust an qualifizierten Fachkräften und damit auch Vitalität in wichtigen Verwaltungsbereichen führen kann. Die Entlassung Lavingias zeigt exemplarisch die Spannungsfelder zwischen Transparenz und Kontrolle in der Verwaltung. Seine Veröffentlichung trug dazu bei, öffentliche Aufmerksamkeit darauf zu lenken, wie technologische Maßnahmen konkret im Regierungsalltag umgesetzt werden und wo die Grenzen für mutige Innovationen liegen. Dabei wird deutlich, dass trotz moderner Technologien die menschliche Komponente – etwa in Form von Unternehmenskultur, Entscheidungswegen und politischem Willen – eine entscheidende Rolle spielt. Darüber hinaus stellte Lavingia auch eine interessante Perspektive in Bezug auf den Umgang mit öffentlicher Wahrnehmung von Regierungsprojekten fest.

Auf einer internen DOGE-Meeting fragte Elon Musk direkt nach, wie man die Sichtweise der Bevölkerung verbessern könne. Lavingia schlug daraufhin vor, mehr Transparenz zu fördern, nicht zuletzt durch Freigabe von Code als Open-Source. Jedoch blieb dies wohl eine mehr kosmetische Überlegung, ohne substantielle Umsetzung. Auf der anderen Seite gibt es durchaus positive Entwicklungen, die Lavingia aufzeigte. So existieren beim VA bereits seit Jahrzehnten innovative Softwareprojekte, wie das elektronische Gesundheitssystem VistA, das von Angestellten des VA entwickelt wurde und weiterhin offen zugänglich ist.

Auch könnten KI-gestützte Chatbots und Automatisierungen dabei helfen, langwierige Prozesse wie die Bearbeitung von Veteranenanträgen zu beschleunigen. Es mangelt also nicht an technologischem Potenzial, wohl aber am Willen und der Fähigkeit, diese Technologien konsequent zu integrieren. Die Geschichte rund um Sahil Lavingia und seine Tätigkeit bei DOGE zeigt letztlich die Komplexität dahinter, Regierungsbehörden zu modernisieren. Es sind nicht allein technische Herausforderungen, die bewältigt werden müssen, sondern vor allem politische und organisatorische Barrieren. Hinzu kommt, dass öffentliche Akteure zunehmend damit verbunden sind, wie viel transparente Information nach außen getragen werden darf, ohne interne Prozesse zu gefährden oder das öffentliche Vertrauen zu untergraben.

Für Außenstehende liefert dieser Fall wichtige Einsichten in die oft unterschätzte Dynamik der Regierungsdigitalisierung. Er verdeutlicht, dass eine erfolgreiche Modernisierung staatlicher Stellen weit über den Einsatz neuer Technologien hinausgeht. Gefordert sind ein angepasstes Führungsverhalten, ein flexibleres Arbeitsumfeld und eine offene Kommunikationskultur. Vor allem aber zeigt der Fall, wie wichtig es ist, technologische Innovationen wirklich umsetzen zu können, anstatt sie auf der Strecke bürokratischer Hürden und politischer Unsicherheiten scheitern zu lassen. In einer Zeit, in der Verwaltungseffizienz, Digitalisierungsfortschritt und technologische Innovationen im öffentlichen Sektor zunehmend ins Blickfeld rücken, könnten die Lehren aus dem DOGE-Vorfall dazu beitragen, bestehende Systeme zu hinterfragen und Verbesserungen anzustoßen.

Der Erfolg von Regierungsprogrammen hängt maßgeblich von der Fähigkeit ab, flexible Strukturen zu fördern, talentierte Fachkräfte zu binden und zugleich den Dialog mit der Öffentlichkeit offen und ehrlich zu gestalten. Abschließend bleibt festzuhalten, dass Technologen wie Sahil Lavingia mit ihrem Engagement wichtige Impulse setzen, auch wenn sich der Wandel nicht immer so schnell und reibungslos vollzieht, wie man es sich erhofft. Die Balance zwischen Innovation und bürokratischer Realität fordert Geduld, aber auch den Willen zur kontinuierlichen Verbesserung, um die öffentliche Verwaltung zukunftsfähig zu machen und den Bedürfnissen der Bürger gerecht zu werden.