Anisotropie ist ein fundamentaler Begriff, der in vielen wissenschaftlichen und technischen Disziplinen eine zentrale Rolle spielt. Er beschreibt die Eigenschaft eines Materials oder eines Systems, dessen physikalische oder mechanische Eigenschaften von der Richtung abhängig sind, in der diese gemessen werden. Im Gegensatz dazu steht die Isotropie, bei der die Eigenschaften in alle Richtungen hin gleich sind. Die Vorstellung von Richtungsabhängigkeit mag abstrakt erscheinen, ist jedoch in unserem Alltag und in der modernen Technologie allgegenwärtig und von großer Bedeutung. Die Beobachtung anisotroper Eigenschaften lässt sich anhand alltäglicher Dinge wie Holz leicht veranschaulichen.

Holz lässt sich zum Beispiel leichter entlang der Faserrichtung spalten als quer dazu, da die Struktur des Holzes in Faserrichtung homogen, während sie quer dazu durch Faserbündel und Zellwände komplexer ist. Dieses Beispiel zeigt, dass die physikalischen Eigenschaften wie Festigkeit, Elastizität oder thermische Leitfähigkeit stark von der Orientierung des betrachteten Materials abhängen können. Anisotropie ist jedoch bei weitem nicht nur ein Phänomen natürlicher Materialien. Sie begegnet uns ebenso in der Welt der Technik und Wissenschaften, etwa bei Kristallen, Metallen, Kunststoffverbundwerkstoffen, Flüssigkristallen oder in der Medizin. Gerade in der Materialwissenschaft ist das Verständnis der anisotropen Eigenschaften entscheidend, um Werkstoffe gezielt für bestimmte Anwendungen auswählen und modifizieren zu können.

Im Bereich der Computergraphik spielt Anisotropie eine wichtige Rolle, insbesondere bei der Realisierung realistischer Oberflächen. So verändert sich das Aussehen anisotroper Oberflächen, wie zum Beispiel Samt, wenn man sie dreht. Die Methode namens anisotropes Filtern verbessert die Bildqualität von Texturen, die aus schrägem Blickwinkel betrachtet werden, indem sie die Unterschiede in der Wiedergabe je nach Blickrichtung berücksichtigt. Das Ergebnis sind weniger Verzerrungen und eine schärfere Darstellung weiter entfernter Objekte, was besonders in Computerspielen und Simulationen die visuelle Erfahrung deutlich verbessert. In der Chemie wird Anisotropie in zahlreichen Anwendungen sichtbar.

Anisotrope Filter etwa besitzen unterschiedliche Porengrößen entlang der Fließrichtung, was eine effizientere Trennung von Partikeln verschiedener Größe ermöglicht. Auch in der Spektroskopie, z.B. bei der Fluoreszenzanisotropie, nutzt man die Richtungsabhängigkeit der Fluoreszenz, um Informationen über die Form oder Beweglichkeit von Molekülen zu erhalten. In der Kernspinresonanzspektroskopie beeinflusst die anisotrope Verteilung von Elektronendichte die chemische Verschiebung und bietet Einblicke in die molekulare Struktur.

In der Physik und Astrophysik nimmt die Anisotropie eine bedeutende Stellung ein. Die Entdeckung der winzigen Richtungsunterschiede in der kosmischen Hintergrundstrahlung, die als kosmische Anisotropie bekannt sind, hat unser Verständnis des Universums entscheidend geprägt. Diese Messungen enthüllen Details über die Entwicklung und Bewegungen des Universums kurz nach dem Urknall. In Plasmae zeigt sich Anisotropie unter anderem durch magnetische Feldausrichtungen oder Filamentationserscheinungen, die eine bevorzugte Richtung in der Struktur des Plasmas beschreiben. Geowissenschaftler nutzen Anisotropie, um geologische Formationen und Prozesse besser zu verstehen.

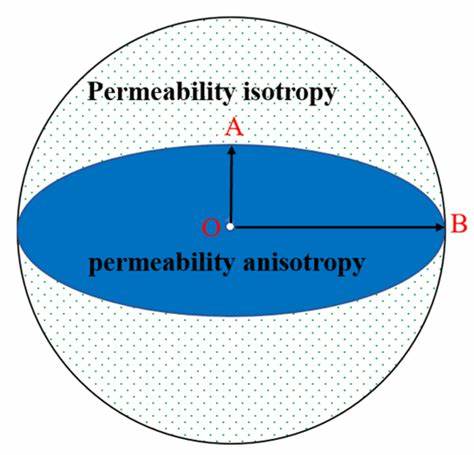

Ein Bereich ist die seismische Anisotropie, bei der sich die Geschwindigkeit von seismischen Wellen je nach Richtung verändert. Solche Informationen erlauben Rückschlüsse auf den Aufbau und die Ausrichtung von Gesteinen, Sedimentschichten oder mineralischen Strukturen in der Erdkruste und dem Erdmantel. Elektro- und hydraulische Anisotropie werden in der Rohstoff- und Wasserförderung genutzt, um die Durchlässigkeit oder elektrische Leitfähigkeit entlang und quer zu Schichten zu beurteilen. Auch im medizinischen Bereich hat die Richtungssensitivität eine große Bedeutung. In der Ultraschalldiagnostik verändert sich die Bildhelligkeit von Geweben wie Sehnen, wenn der Winkel des Schallkopfes variiert.

Dies wird als anisotrope Echogenität bezeichnet und erfordert bei der Interpretation Erfahrung, um Fehlbewertungen zu vermeiden. Die Diffusionstensorbildgebung in der Magnetresonanztomographie hingegen nutzt Anisotropie der Wasserbewegung in Hirnfaserbündeln, um deren Lage und Verlauf exakt sichtbar zu machen – ein wichtiger Fortschritt in der Neurologie und Neurochirurgie. In der Materialwissenschaft ist die Anisotropie besonders komplex und facettenreich. Die mechanischen Eigenschaften vieler Materialien hängen stark von ihrer inneren Struktur ab. Einzelkristalle weisen anisotropes Verhalten auf, da die Atomanordnung nicht in alle Richtungen identisch ist.

Bei polykristallinen Werkstoffen kann durch Herstellungsprozesse wie Kaltwalzen oder Ziehen eine bevorzugte Faserausrichtung entstehen, die anisotrope Eigenschaften mit sich bringt. Daraus folgt, dass sowohl Elastizitätsmodule, Dehnbarkeit als auch Festigkeit in Abhängigkeit von der Messrichtung variiert. Die sogenannten Zener-Verhältnisse und weitergefasste Tensorindices helfen Wissenschaftlern und Ingenieuren, die anisotropen Eigenschaften von Materialien mathematisch zu beschreiben und vorherzusagen. Besonders in der Fertigung und im Design von Bauteilen aus Metall oder Verbundwerkstoffen trägt dieses Wissen dazu bei, die Belastbarkeit und Lebensdauer zu optimieren. Faserverstärkte Kunststoffe beispielsweise werden gezielt so gefertigt, dass die Fasern in die erwarteten Belastungsrichtungen ausgerichtet sind, was die mechanische Performance erheblich verbessert.

Auch in der additiven Fertigung, etwa beim 3D-Druck mit Fused Deposition Modeling, entsteht oft Anisotropie, da das Material Schicht für Schicht aufgetragen wird. Die Festigkeit ist typischerweise in Richtung der Schichten anders als quer dazu, was die Bauteilgestaltung beeinflusst und bei sicherheitsrelevanten Anwendungen berücksichtigt werden muss. Die Mikrostrukturierung von Materialien profitiert von anisotropen Ätztechniken, die es erlauben, bestimmte Kristallflächen oder Strukturen gezielt zu bearbeiten. Dies ist besonders wichtig bei der Herstellung von Mikroelektromechanischen Systemen (MEMS) und mikrofluidischen Geräten, deren Funktion oft von hochpräzisen, richtungsabhängigen Strukturen abhängt. Quarze und Siliziumkristalle werden so präpariert, dass ihre anisotropen Eigenschaften optimal zur Erzeugung gewünschter physikalischer Effekte genutzt werden können.

Die Vielseitigkeit des Phänomens Anisotropie wird deutlich, wenn man die unterschiedlichen Forschungsfelder betrachtet, in denen sie eine Rolle spielt. Neben den bereits erwähnten Anwendungsbereichen profitieren auch die Fernerkundung und die atmosphärische Forschung von anisotropen Messungen. Die Berechnung von reflektiertem Licht in der Satellitenbeobachtung zum Beispiel muss anisotrope Effekte in der Oberflächenstruktur bestimmter Landschaften berücksichtigen, um genaue Klimamodelle oder Umweltüberwachungen zu erstellen. Abschließend lässt sich sagen, dass Anisotropie eine Eigenschaft ist, die sich auf überraschend vielen Ebenen und in verschiedenen Natur- und Technikbereichen manifestiert. Die differenzierte Behandlung der Richtungsabhängigkeit physikalischer und chemischer Eigenschaften eröffnet nicht nur tiefe Einblicke in die Beschaffenheit von Materie, sondern ermöglicht auch eine zielgerichtete Verbesserung von Materialien und Technologien.

Immer komplexer werdende Analysemethoden und rechnerische Modelle tragen dazu bei, anisotrope Eigenschaften besser zu verstehen und praktisch anzuwenden, von der Grundlagenforschung bis hin zu innovativen Produkten. So bleibt Anisotropie ein faszinierendes und essenzielles Thema in Wissenschaft und Technik, dessen Erforschung weiterhin dynamisch und zukunftsträchtig ist.

![CD / Blur [video]](/images/EBF675B2-1E2F-43E7-8348-143C576C6CAD)