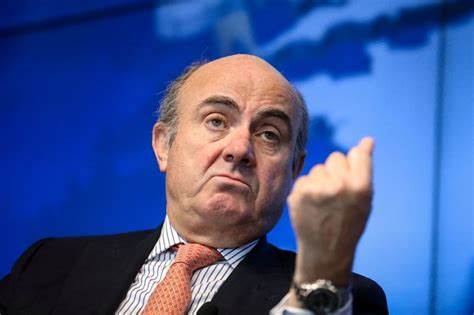

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat in den letzten Monaten eine deutliche Veränderung ihrer Prioritäten gezeigt. Ursprünglich stand die Bekämpfung der anhaltend hohen Inflation im Mittelpunkt der geldpolitischen Maßnahmen. Infolge der jüngsten ökonomischen Entwicklungen und der sinkenden Inflationsraten verlagert sich das Augenmerk nun auf ein zunehmend bedrohliches Risiko: das langsame Wirtschaftswachstum innerhalb der Eurozone. Diese Verschiebung wurde kürzlich von Luis de Guindos, dem Vizepräsidenten der EZB, hervorgehoben und wirft ein Schlaglicht auf die komplexen Herausforderungen, vor denen die Europäische Währungsunion derzeit steht. De Guindos erklärte in einem aktuellen Interview, dass die EZB ihre Sorge vor Inflation zwar noch nicht aufgegeben habe, der Schwerpunkt jedoch viel stärker auf der Wachstumsdynamik liegt.

Dies sei eine Folge der globalen wirtschaftlichen Fragmentierung, die durch geopolitische Spannungen, Lieferkettenprobleme und unterschiedliche wirtschaftliche Entwicklungen in den Mitgliedsstaaten der EU bedingt sei. Die Unsicherheit in der Weltwirtschaft wirkt sich zunehmend auf Investitionen, Verbrauchervertrauen und letztlich auf die gesamtwirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Eurozone aus. Die Entscheidung der EZB, den Leitzins im Juni 2025 bereits zum achten Mal seit Juni 2024 zu senken, unterstreicht diesen Wandel in der Geldpolitik. Während zuvor der Fokus auf restriktiven Maßnahmen zur Inflationseindämmung lag, setzt die Zentralbank nun verstärkt auf Unterstützung für die Wirtschaft, um einer zu spürbaren Abschwächung entgegenzuwirken. Die Inflationsrate, die im Mai 2025 auf 1,9 Prozent gefallen ist, liegt knapp unter, aber nahe dem Zielwert von knapp 2 Prozent, was der EZB den Spielraum gibt, auf Wachstumsrisiken zu reagieren.

Die Sorge um das Wachstum speist sich nicht nur aus den Inflationszahlen, sondern auch aus zahlreichen wirtschaftlichen Indikatoren, die auf eine Abkühlung hindeuten. Unternehmensinvestitionen stagnieren zunehmend, die Arbeitsmärkte zeigen erste Anzeichen von Verlangsamung und das Verbrauchervertrauen ist belastet von geopolitischen Unsicherheiten und möglichen weiteren wirtschaftlichen Verwerfungen. Dies könnte das Erreichen der Klimaziele und der angestrebten digitalen Transformation innerhalb Europas erschweren, da Wachstum eine entscheidende Rolle für Finanzierung und Innovation spielt. Hinzu kommen strukturelle Probleme innerhalb der Eurozone selbst, etwa die unterschiedliche Wettbewerbsfähigkeit und Wirtschaftskraft der Mitgliedsstaaten. Während einige Länder robuste Wachstumsperspektiven zeigen, kämpfen andere mit hohen Schuldenständen und langsamen Reformprozessen.

Diese Divergenzen erschweren eine kohärente und effektive wirtschaftspolitische Ausrichtung und bedeuten für die EZB eine zusätzliche Herausforderung bei der Gestaltung ihrer geldpolitischen Strategien. Vor diesem Hintergrund hat De Guindos die Dringlichkeit betont, dass die EU und ihre Mitglieder entschlossene Maßnahmen ergreifen müssen, um die wirtschaftliche Resilienz zu stärken. Die Fragmentierung der globalen Wirtschaft, die steigenden geopolitischen Risiken sowie technologische Umbrüche erfordern eine koordinierte Antwort. Darüber hinaus sollte die Fiskalpolitik der Mitgliedsstaaten komplementär zur Geldpolitik agieren, um nachhaltiges Wachstum zu fördern und mögliche negative Effekte von Zinssenkungen zu kompensieren. Die jüngsten Zinssenkungen der EZB sind Teil eines umfassenden Ansatzes, um die Kreditkosten für Unternehmen und Verbraucher zu senken und damit die wirtschaftliche Aktivität anzuregen.

Zugleich beobachtet die EZB genau die Entwicklungen auf den Finanzmärkten und im Bankensektor, um die finanzielle Stabilität zu wahren. Risiken einer Überhitzung oder neuer Blasen durch zu großzügige Kreditvergabe sollen vermieden werden, um langfristige Schäden für das Wirtschaftssystem zu verhindern. Die Rolle der EZB hat sich somit in den letzten Monaten gewandelt. Statt einer starken Fokussierung auf die Inflationsbekämpfung, die letztlich die Kaufkraft schützt, muss sie nun nach einem Gleichgewicht suchen, das ebenso die Sicherung von Wachstum und Stabilität in der Eurozone gewährleistet. Dieser Balanceakt wird maßgeblich den Wohlstand der europäischen Bürger und die wirtschaftliche Zukunft der Region prägen.