Im digitalen Zeitalter wachsen der Bedarf an Rechenleistung und die Bedeutung von Cloud-Diensten exponentiell. Anwendungen wie Künstliche Intelligenz, maschinelles Lernen, Augmented Reality und autonome Systeme treiben die Kapazitäten moderner Datenzentren an ihre Grenzen. Doch mit der steigenden Nachfrage einher geht auch ein wachsender Energie- und Wasserverbrauch sowie eine erhöhte CO2-Belastung. Die Kühlung der in diesen Zentren betriebenen Server ist dabei eine der zentralen Herausforderungen. Traditionell dominieren luftgekühlte Systeme, doch deren Effizienz stößt zunehmend an physikalische Grenzen.

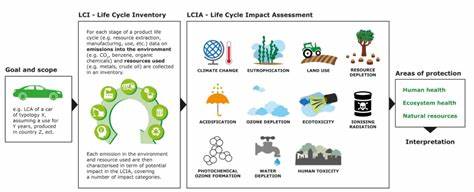

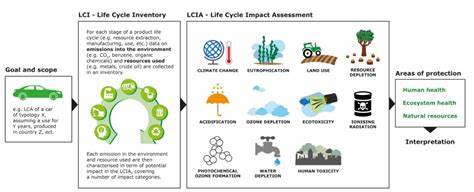

Zudem wird der Ressourcenverbrauch und die Umweltbelastung immer kritischer betrachtet. Hier setzt die Lebenszyklusanalyse als ganzheitliches Bewertungsinstrument an und trägt wesentlich dazu bei, nachhaltige Kühlevolutionen zu forcieren.Lebenszyklusanalysen (LCA) ermöglichen es, die Umweltauswirkungen von Produkten oder Systemen über ihren gesamten Lebenszyklus realistisch abzuschätzen. Das reicht von der Rohstoffgewinnung über Produktion, Nutzung bis hin zur Entsorgung. Im Falle von Datenzentren berücksichtigt die Analyse nicht nur die Energieeffizienz während des Betriebs, sondern auch den mit der Herstellung von Hardware, Kühlmittel und Gebäuden verbundenen ökologischen Fußabdruck.

So wird klar, welche Kühltechnologien in Summe den größten Nachhaltigkeitsvorteil bringen.Moderne Kühlungsansätze zeigen erstaunliches Potenzial. Kaltplatten, auch als Direct-to-Chip-Kühlung bekannt, sorgen für eine direkte Wärmeabfuhr an den Prozessoren mittels flüssigkeitsgefüllter Mikrokanäle, die speziell für eine effiziente Wärmeübertragung designt sind. Dies senkt die Betriebstemperaturen deutlich und erhöht die Leistungsfähigkeit der Hardware. Immersionskühlung, bei der die Server vollständig in ein dielektrisches Flüssigkeitsbad getaucht werden, geht sogar noch einen Schritt weiter: Hier wird die Elektronik direkt mit einer Flüssigkeit in Kontakt gebracht, die die entstehende Wärme aufnimmt und ableitet.

Diese Technologie lässt sich in ein- und zwei-phasige Verfahren unterteilen.Die einphasige Immersionskühlung arbeitet mit Flüssigkeiten, die lediglich ihre Temperatur erhöhen und die Wärme durch Konvektion abführen. Zwei-phasige Systeme setzen auf die Verdampfung und Kondensation eines Fluids, was den Wärmetransport durch Phasenwechsel extrem effizient macht. Beide Systeme minimieren den Energiebedarf für aktive Luftkühlung und ermöglichen aufgrund niedrigerer Temperaturen oft das Übertakten der Prozessoren, was eine höhere Rechenkapazität bei geringerer Stellfläche erlaubt.Durch den Einsatz von Lebenszyklusanalysen konnte quantitativ belegt werden, wie stark sich der Wechsel von herkömmlicher Luftkühlung hin zu diesen innovativen Flüssigkühlmethoden auf ökologische Kennzahlen auswirkt.

Die Reduktion von Treibhausgasemissionen liegt bei 15 bis 21 Prozent. Gleichzeitig sinkt der Energiebedarf etwa um 15 bis 20 Prozent. Besonders beeindruckend ist die Wasserersparnis. Herkömmliche Luftkühlungssysteme verbrauchen im Betrieb bedeutend mehr sogenanntes „blaues Wasser“, eine Ressource, die in vielen Regionen knapp ist. Immersionskühlung reduziert den Wasserverbrauch um 31 bis 52 Prozent und trägt somit auch zur Schonung von Süßwasserressourcen bei.

Die frühe Integration der LCA in den Entwicklungsprozess ist entscheidend. Sie ermöglicht es Ingenieuren und Entscheidungsträgern, die Nachhaltigkeitsaspekte bereits bei der Systemgestaltung mitzuführen. Die Ergebnisse zeigen, dass trotz höherer Komplexität einzelner Kühlsystemkomponenten durch deren Effizienzgewinne während der Nutzung Lebenszyklusvorteile nutzbar werden. Beispielsweise erfordert die Produktion von Kupferrohren und Kühlflüssigkeiten zwar Ressourcen, diese werden durch eingesparte Betriebskosten und verringerte Umweltbelastung bei der Datenverarbeitung ausgeglichen. Auch die längere Lebensdauer der Server dank schonender Kühlung mindert die Umweltkosten gegenüber häufigem Hardwareaustausch.

Regulatorische Aspekte spielen ebenfalls eine wichtige Rolle. Insbesondere fluorierte Flüssigkeiten, die in der zwei-phasigen Immersionskühlung Verwendung finden, unterliegen verschärften Umweltvorschriften wie denen der EU bezüglich PFAS (Per- und Polyfluoralkylsubstanzen). Diese Stoffe stehen wegen ihrer Persistenz und potenziellen Gesundheitsrisiken in der Kritik. LCA unterstützt hier bei der Bewertung von Risiken und Chancen und liefert eine Grundlage für fundierte Entscheidungen zwischen unterschiedlichen Kühlmitteln und Technologien. So können innovative Lösungen wie die einphasige Immersionskühlung oder Kaltplatten als gleichwertige oder sogar nachhaltigere Alternativen hervorgehoben werden.

Darüber hinaus gewährleisten Lebenszyklusanalysen Transparenz und Vergleichbarkeit und tragen dazu bei, ökologische Ziele der IT-Branche, wie etwa die Reduktion von CO2-Emissionen, Energieverbrauch und Wasserverbrauch, effektiv zu verfolgen. Großunternehmen wie Microsoft nutzen LCA-Methoden, um ihre Ziele, etwa die vollständige Umstellung auf erneuerbare Energien und eine Wasser-positiv-Bilanz bis 2030, systematisch zu planen und umzusetzen. Der Wechsel zu nachhaltigen Kühlsystemen wird so ein zentraler Hebel in der Transformation zu klimafreundlichen Rechenzentren.Die Entwicklung der Lebenszyklusinventardaten und deren Qualität sind jedoch noch ein Engpass. Um wirkliche Aussagekraft zu erreichen, sind detaillierte und aktuelle Daten zu neuen Kühlflüssigkeiten, spezifischen Elektronikkomponenten und genauen Nutzungsprofilen notwendig.

Die Zusammenarbeit von Industrie, Wissenschaft und Politik ist wichtig, um hier Standards zu etablieren und Daten zugänglich zu machen. Eine stetige Weiterentwicklung der LCA-Tools und Methodiken wird die Aussagekraft erhöhen und Verbreitung finden.Mit Blick in die Zukunft wird die Fähigkeit, den gesamten Cloud-Ökosystemlebenszyklus transparent zu analysieren, fortschrittliche Innovationen vorantreiben. Beispielsweise kann der Abwärmenutzungspotenzial, etwa zur Beheizung von Gebäuden, besser ausgeschöpft werden. Neben Energie- und Wassereffizienz werden auch soziale und regulatorische Fragestellungen an Bedeutung gewinnen, die in den ganzheitlichen LCA-Ansatz einfließen müssen.