GitHub gehört seit Jahren zu den zentralen Plattformen der Open-Source-Community und ist für Millionen von Entwicklerinnen und Entwicklern weltweit eine unverzichtbare Ressource. Als Bestandteil von Microsoft hat GitHub eine enorme Reichweite und bietet durch seine Versionskontrolle, Pull-Requests und Issues eine effiziente Zusammenarbeit an Softwareprojekten. Doch eine neue, umstrittene Änderung sorgt bei vielen Nutzerinnen und Nutzern für Unmut: Die Plattform verlangt nun eine Anmeldung, um auch öffentlichen Quellcode einzusehen, und begrenzt zugleich die Anzahl an nicht authentifizierten Zugriffen. Wer kein Konto besitzt oder sich nicht anmeldet, kann nach wenigen Anfragen gesperrt werden. Dieses Vorgehen hat weitreichende Konsequenzen für die Open-Source-Community, den Umgang mit KI-Scrapern und das freie Teilen von Programmierwissen.

Die Hintergründe der Entscheidung GitHub erklärt, mit dieser Maßnahme den Schutz vor sogenannten KI-Scrapern verbessern zu wollen. In der Praxis bedeutet dies, dass automatisierte Systeme, die öffentliche Repositories massenhaft herunterladen und analysieren – etwa um Trainingsdaten für Künstliche Intelligenz zu sammeln – eingedämmt werden sollen. Angesichts der starken Verbreitung von OpenAI, ChatGPT und anderen großen Sprachmodellen liegt die Vermutung nahe, dass GitHub verhindern möchte, dass ihre enormen Datenbestände unkontrolliert von Drittparteien ausgewertet werden. Gleichzeitig verdichten sich sogar Vermutungen, dass die Plattform einen Wettbewerbsvorteil für ihre eigenen KI-Dienste schaffen will, indem sie andere Anbieter von Zugriff durch eine Zugangsbeschränkung ausschließt. Für viele Entwicklerinnen und Entwickler sind diese Vorgaben ein Rückschritt.

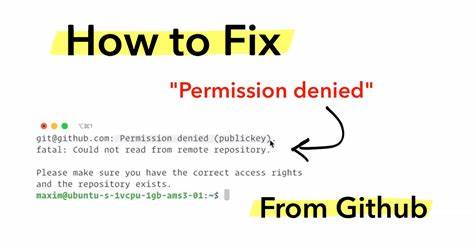

Bisher war es unkompliziert möglich, öffentliche Repositories ohne Anmeldung zu durchstöbern, Code zu lesen, zu verstehen und Wissen auszutauschen. Die Sperre nach wenigen Anfragen wirkt unfreundlich und schränkt die Offenheit stark ein. Wer etwa nur sporadisch auf GitHub zugreift, wird schnell vor die Zugangshürde gestellt. Gerade im Bildungsbereich, bei Forschenden oder Kollegen aus Ländern mit schwieriger Internetinfrastruktur wird dadurch der freie Zugang zu Software-Quellen erschwert. Wie reagieren die Nutzer? Die Resonanz in der Entwickler-Community fällt überwiegend kritisch aus.

Viele Nutzer berichten auf Social-Media-Plattformen wie Mastodon von ihren Erfahrungen mit der Sperre nach nur etwa zehn schreibgeschützten Zugriffen. Für einfache Suchvorgänge oder zur Codeanalyse reicht das oft nicht aus. Einige wechseln bereits zu Alternativen wie Codeberg oder radicle.xyz, die bemüht sind, eine dezentralisierte und demokratischere Infrastruktur zu bieten ohne solch restriktive Maßnahmen. Andere sehen den Schritt als Ausdruck einer zunehmenden Benutzerfeindlichkeit von GitHub, das sich immer mehr in eine proprietäre, kontrollierte Plattform verwandelt.

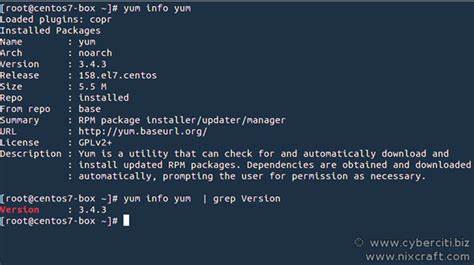

Die Kritik richtet sich auch gegen die Art der Problemlösung. Die von GitHub selektiv eingesetzten Rate-Limits ohne Anmeldeoptionen erscheinen als grober Eingriff in die gewohnte Nutzung. Experten plädieren für intelligentere technische Ansätze, die weniger den Nutzer beeinträchtigen, wie etwa Proof-of-Work-Systeme, Captchas oder zeitgesteuerte Aktivierungen bei starkem Datenverkehr. Weitere Stimmen fordern sogar gesetzliche Regelungen, um KI-basierte Scraping-Praktiken einzudämmen, ohne den freien Zugang für legitime Anwender zu beschneiden. Technische und ethische Herausforderungen Der Konflikt zwischen Schutz von Servern, Schutz vor Missbrauch und dem Erhalt eines offenen Ökosystems ist komplex.

KI-Modelle benötigen große Mengen an Trainingsdaten, und Open-Source-Projekte sind dafür eine wertvolle Quelle. Andererseits bedrohen aggressive, automatisierte Downloader die Stabilität von Servern und können dabei legitimen Nutzerinnen und Nutzern schaden. Der Einsatz von Technologien wie Proof-of-Work, bei denen der Anfragende vor dem Zugriff kleine Rechenaufgaben löst, wird kontrovers diskutiert: Einerseits kann dies Bots effektiv blockieren, andererseits verursacht dies zusätzliche Umweltbelastung durch erhöhten Energieverbrauch und kann Menschen mit älteren oder schwächeren Geräten benachteiligen. Darüber hinaus berührt die Debatte ethische Fragen. Öffentlicher Quellcode ist per Definition frei zugänglich und dient der Zusammenarbeit, Verbesserung und Bildung.

Schranken an dieser Offenheit können Grundprinzipien der freien Software infrage stellen. Im Gegensatz dazu stehen wirtschaftliche Interessen großer Unternehmen und der Wunsch, eigene KI-Produkte durch Monopolzugang zu verbessern. Alternativen und die Zukunft von Entwicklerplattformen Die aktuellen Entwicklungen treiben die Suche nach Alternativen zu zentralen Hostingdiensten wie GitHub weiter voran. Plattformen wie Codeberg, GitLab, Radicle oder sogar klassische verteilte Systeme versuchen, Open-Source-Projekte möglichst frei und ohne große Zugangshürden verfügbar zu machen. Einige Lösungen setzen auf föderierte Ansätze, bei denen mehrere Instanzen miteinander vernetzt werden, um Abhängigkeiten von einzelnen Firmen zu reduzieren.

Auch neue technische Konzepte wie dezentrale Speichernetze (beispielsweise mittels DHT-Technologien) und föderierte Git-Server könnten in Zukunft eine größere Rolle spielen. Diese Systeme verteilen die Last und verhindern, dass einzelne Anbieter die komplette Kontrolle besitzen. Für Entwicklerinnen und Entwickler bedeutet dies mehr Freiheit und Sicherheit, aber auch eine größere Vielfalt an Möglichkeiten und zum Teil technische Herausforderungen. Fazit Die Einschränkung des Zugangs zu öffentlichen Repositories bei GitHub durch den Zwang zur Anmeldung spiegelt derzeitige Spannungen zwischen freiem Zugang, Schutz vor Missbrauch und kommerziellen Interessen wider. Für die Community bedeutet dies, sich mit neuen Rahmenbedingungen auseinanderzusetzen und alternative Plattformen stärker ins Auge zu fassen.

Langfristig wird es notwendig sein, technische und rechtliche Mittel zu entwickeln, die den Bedürfnissen aller gerecht werden: Entwicklerinnen, Nutzer, Plattformbetreiber und auch die wachsenden Anforderungen durch KI-Technologien. Nur so kann eine offene und innovative Softwarelandschaft erhalten bleiben, die weiterhin globalen Austausch und Zusammenarbeit fördert.