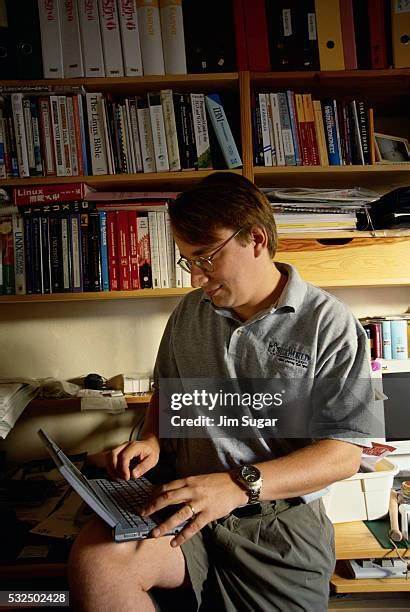

Linus Torvalds, die zentrale Figur in der Welt der freien Software und Erfinder des Linux-Kernels, ist für seine unerschütterliche Leidenschaft und seine präzisen technischen Ansichten bekannt. Doch nicht nur seine Beiträge zur Softwareentwicklung ziehen Aufmerksamkeit auf sich, sondern auch seine überraschenden Erkenntnisse rund ums Tippen und die Wahl der passenden Tastatur. Ein aktuelles Thema, das über bloße Technik hinausgeht und tief in die sensorische Wahrnehmung und Kultur des Arbeitens eintaucht. So beleuchtet die Debatte rund um seine Wahl der Tastaturen nicht nur individuelle Präferenzen, sondern zeigt auch auf, wie Tastaturdesign-Entwicklungen hinter den Bedürfnissen der Nutzer zurückbleiben. Ein Thema, das weit über die Technikszene hinaus von Bedeutung ist, denn die Tastatur bleibt eines der wichtigsten Werkzeuge für Millionen von Menschen weltweit.

Torvalds’ Versuche mit sogenannten „leisen Tastaturen“ und die rapide Rückkehr zu den mechanischen Cherry-Blue-Switches spiegeln eine breitere Sehnsucht nach Haptik, Feedback und einer spürbaren Verbindung zwischen den Fingern und dem digitalen Raum wider. Seine Wahl fällt auf die altbewährte IBM Model M, ein Gerät, das bereits 1986 entwickelt wurde und bis heute einen fast legendären Ruf in der Welt der Tastaturen besitzt. Dieses Modell stellt gewissermaßen den Gipfel der mechanischen Tastaturtechnik dar, insbesondere durch den sogenannten Buckling-Spring-Mechanismus, der ein unvergleichliches taktiles und akustisches Erlebnis erzeugt. Für Menschen wie Torvalds, die tagtäglich große Mengen an Code schreiben und dabei auf Präzision und Geschwindigkeit angewiesen sind, ist eine Tastatur weit mehr als ein bloßes Eingabegerät. Trotz der beeindruckenden Historie und der anerkannten Qualitäten der Model M hat auch diese Legende ihre Schattenseiten.

Das Fehlen einer Hintergrundbeleuchtung sowie ihr charakteristisches beige Design aus den 80er-Jahren sprechen nicht unbedingt die Bedürfnisse heutiger Nutzer an. Besonders in modernen Arbeitsumgebungen, in denen Ästhetik und Anpassbarkeit eine immer größere Rolle spielen, treten solche traditionellen Geräte gelegentlich in den Hintergrund. Darüber hinaus ist das laute, fast schon dröhnende Klicken der Tasten für viele außerhalb des unmittelbaren Nutzers als störend zu bewerten. Diese laute Geräuschkulisse bringt das Tastaturerlebnis für die Umwelt gelegentlich an die Grenze der Erträglichkeit, was ein wesentlicher Grund für die Verbreitung leiser und oft flossiger Alternativen ist. Hier liegt eines der grundsätzlichen Probleme der modernen Tastaturgestaltung: Die oft gegensätzlichen Anforderungen von taktilem Feedback und Geräuschentwicklung.

Eine Tastatur soll sensible, präzise Eingaben ermöglichen, Rückmeldung geben und angenehm im Gebrauch sein, ohne andere durch Lärm zu belästigen. Doch genau diese Balance ist schwer zu finden. Während Liebhaber mechanischer Tasten das akustische und haptische Feedback oft als stimulierend und förderlich für die Produktivität beschreiben, leiden Kollegen und Mitmenschen an der vermeintlichen Lärmbelästigung. Dieses Dilemma zeigt, wie Tastaturdesign trotz jahrzehntelanger Entwicklung immer noch auf einem schmalen Grat wandelt. Interessanterweise fehlt im Feld der Tastaturen eine einheitliche Sprache oder gar Skala, mit der Tastaturempfindungen objektiv beschrieben und bewertet werden könnten.

Im Gegensatz zu anderen Medien, bei denen Farben, Klänge oder Geschmäcker präzise messbar und benennbar sind, bleiben Gefühl und taktile Erlebnisse bei Tastaturen eine subjektive Angelegenheit. Das verkompliziert sowohl Forschung als auch Entwicklung und erschwert es Herstellern und Nutzern, objektive Vergleiche anzustellen oder Qualitätsstandards klar zu definieren. Die Vergleichbarkeit von Tastenschaltern variiert zwischen „knackig wie ein Wasserkastanienbiss“ bis zu „weich wie das Streicheln eines Tieres“. Diese analogiebasierten Beschreibungen mögen kreativ sein, bringen in der Praxis jedoch wenig Klarheit. Die Ergonomie von Tastaturen wird zwar oftmals diskutiert, allerdings meist im Zusammenhang mit Form und Haltung der Hände.

Doch das eigentliche Erlebnis, die psychologische Kopplung zwischen Gehirn, Fingern, Gerät und Sinneseindrücken, erhält weit weniger Aufmerksamkeit. Hier mangelt es nicht nur an einer systematischen Erforschung, sondern auch an einer Kultur des Tastaturhandwerks, vergleichbar etwa mit der jahrhundertealten Tradition in der Instrumentenherstellung oder Uhrmacherei. Während diese Branchen eine ausgeprägte Wertschätzung für Details, Materialen und langfristige Nutzererfahrung besitzen, fehlt es im Tastatursegment an einem etablierten Meisterhandwerk und langfristigem Designfokus. Linus Torvalds’ Experiment mit modernen Tastaturen offenbarte eine fundamentale Wahrheit: Moderne Lösungen, die auf den Markt kommen, pale so recht unter den Standards der klassischen Modelle ab, wenn es um das taktile Feedback und den Spaß am Tippen geht. RGB-Beleuchtung, stylische Designs und flüsterleise Mechaniken sind für Torvalds kein Ersatz für die klackernde oder klickende Rückmeldung, die einst die Arbeit am Computer zu einem sinnlichen Erlebnis machte.

Für viele Entwickler und Vieltipper, deren Arbeitsalltag von langer und intensiver Nutzung geprägt ist, ist eine hochwertige Tastatur nicht weniger als ein Lebensbegleiter, ein Werkzeug, das die Produktivität steigert und in manchen Fällen sogar kreative Flüsse fördert. Vor diesem Hintergrund bleibt die Frage, warum die Tastaturentwicklung seit Jahrzehnten stagniert, zumindest wenn es um Grundprinzipien geht. Während andere Bereiche der Technik regelrecht revolutioniert wurden, scheint der Tastaturmarkt in einer Art Status quo festzustecken. Die weit verbreitete Annahme, dass QWERTY als Tastaturlayout tiefgefressenes Übel bleibe, wird durch Erfahrungen gestützt, dass die Tastenanordnung letztlich weniger entscheidend ist als beständige Nutzung und Einübung. Das bedeutet, dass Innovationen häufig in Richtung Ergonomie oder Ästhetik gehen, jedoch wenig in der grundsätzlichen Nutzererfahrung verankert sind.

Dies wirkt sich auch auf die Vielfalt der Optionen aus – oft gleicht sich die Designpalette stark, und substanzielle Neuentwicklungen sind rar. Das „notwendige Übel“ der Tastaturen wird insbesondere im professionellen Umfeld empfindlich spürbar. Menschen, die täglich viele Stunden tippen, stoßen an Grenzen, wenn ergonomische Aspekte ignoriert oder die Qualität ungenügend ist. Anders als bei vielen anderen technischen Geräten ist die Tastatur oft ein Werkzeug, das über Jahre hinweg sogar ein Leben lang verwendet wird. Dies erzeugt einen Anspruch an Langlebigkeit, Komfort und Anpassung, der viele Hersteller bislang nicht in den Mittelpunkt rücken.

Von der Materialwahl bis zum Konstruktionsprinzip bedarf es einer Rückbesinnung auf handwerkliche Qualität und eine Philosophie, die den Nutzer nicht als bloßen Konsumenten, sondern als Partner im Designprozess sieht. Im Verlauf des Artikels zeigt sich, dass die Tastatur mehr ist als ein Eingabeinstrument – sie ist ein kulturelles Artefakt, ein Bindeglied zwischen Mensch und Maschine, das Emotionen und Sinneserfahrungen weckt. Linus Torvalds’ Rückkehr zu den klackernden Cherry-Blue-Mechaniken und die Hommage an die IBM Model M symbolisieren auch einen Aufruf an Industrie und Community gleichermaßen, den Status quo zu hinterfragen und neu zu denken. Der Klang einer Tastatur kann Inspiration sein, die Haptik ein Meßinstrument für die Freude an der Arbeit. Zusammengefasst offenbart sich eine Lücke zwischen technologischen Möglichkeiten und nutzererfahrenen Bedürfnissen.

Die Tastatur steht still, während andere Felder Innovationen feiern. Dabei wäre gerade diese Schnittstelle, an der unsere meisten Interaktionen mit digitalen Welten stattfinden, prädestiniert für eine Renaissance. Ein tieferes Verständnis, vergleichbar mit Wein-Tasting-Analogie oder musikalischer Instrumentenverfeinerung, kann helfen, sowohl Herstellern als auch Nutzern Wege zu öffnen. Die Tastatur von morgen muss vielleicht nicht laut sein wie der legendäre Model M Buckling-Spring, doch sie sollte ein Statement sein: robust, individuell anpassbar und mit einem einzigartigen taktilen Profil, das Arbeit und Genuss vereint. So bleibt die Herausforderung bestehen und sind wir gespannt, ob und wann die Tastaturindustrie auf diesen Impuls reagiert.

Bis dahin werden Tastaturliebhaber wie Linus Torvalds weiterhin den Klang der Vergangenheit und die Haptik bewahren – als Brücke zwischen einem goldenen Zeitalter der Technik und der Zukunft des Tastaturerlebens.