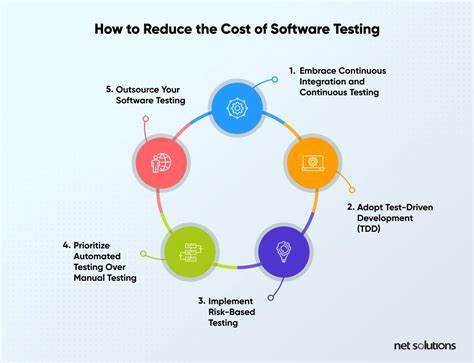

Die Qualitätssicherung spielt eine essenzielle Rolle bei der Softwareentwicklung. Ohne gründliche Tests ist es nahezu unmöglich, die Zuverlässigkeit und Funktionalität einer Softwarelösung sicherzustellen. Doch gleichzeitig stellen Softwaretests für viele Unternehmen eine signifikante Kostenstelle dar. Wie lässt sich also der Aufwand und die damit verbundenen Kosten reduzieren, ohne die Qualität der Software zu gefährden? Die Antwort liegt in der Kombination bewährter Testmethoden mit intelligenter Automatisierung und einem klar strukturierten Testprozess. Grundlagen der Softwaretests umfassen verschiedene Testkategorien, die jeweils unterschiedliche Ziele verfolgen.

Positive Tests überprüfen, ob die Software so funktioniert, wie sie soll, wenn Nutzer sich an die vorgesehenen Abläufe halten. Negative Tests setzen gezielt unerwartete oder fehlerhafte Eingaben ein, um sicherzustellen, dass das System auch in solchen Situationen sicher und stabil reagiert. Regressionstests haben das Ziel, nach Änderungen im Code vermeintlich funktionierende Bereiche erneut zu überprüfen, sodass Fehler, die durch neue Features oder Bugfixes entstanden sind, frühzeitig erkannt werden. Eine der effektivsten Methoden zur Kostensenkung basiert auf der Anwendung des Pareto-Prinzips im Testmanagement. Es besagt, dass ein verhältnismäßig kleiner Anteil der Tests den Großteil der Fehler aufdeckt.

Konkret heißt das, ein gezieltes Testen von etwa 20 Prozent der wichtigsten und meistgenutzten Funktionen entdeckt bis zu 80 Prozent aller Fehler. Diese Strategie nennt man „positive-first“-Testansatz. Tester prüfen dabei zuerst die grundlegenden und frequent genutzten Funktionalitäten und melden Fehler sofort, ohne den gesamten Testlauf für alle Szenarien abzuwarten. So können Entwickler schnell reagieren und Fehler direkt beheben, ohne dass wertvolle Zeit verloren geht oder Ressourcen blockiert werden. Die restlichen Tests, vor allem die aufwendigen negativen Szenarien, werden erst nach erfolgreichem Abschluss der grundlegenden Tests durchgeführt und sofern es Budget und Zeitrahmen erlauben.

Auf diese Weise wird die Arbeit effizient priorisiert und unnötiger Zeit- und Kostenaufwand vermieden. Entwickler können im Workflow bleiben, Tester liefern schneller Feedback, und das Projektteam gewinnt an Geschwindigkeit und Flexibilität. Automatisierte Regressionstests sind ein weiterer Schlüssel zur Reduzierung der Software-Testkosten. Immer wenn eine neue Version der Software bereitgestellt wird, müssen alte Funktionen weiterhin funktionieren. Manuelles Testen dieser Bereiche ist zeitaufwendig und wiederholt sich für jede neue Änderung.

Automatisierte Tests hingegen laufen als Skripte, die ohne menschliches Eingreifen dieselben Prüfungen durchführen, sei es auf Backend-Ebene mit Unit- und API-Tests oder auf Frontend-Ebene mit UI-Tests. Durch den Einsatz von Testautomatisierung wird nicht nur der Zeitaufwand verringert, sondern auch die Fehleranfälligkeit der Tests reduziert. Softwareteams können dadurch die Testabdeckung erhöhen, ohne dafür die Personalkosten wesentlich zu steigern. Eine gut strukturierte Automatisierungsstrategie beinhaltet die frühzeitige Einbindung von Automation-QA-Ingenieuren, die bestehende Tests in Skripte umwandeln und neue Tests für kritische Funktionen entwickeln. Dies gewährleistet eine dauerhafte Qualitätssicherung während des gesamten Entwicklungszyklus und minimiert das Risiko von Fehlern in der Produktion.

Eine Herausforderung bei der Automatisierung ist die Pflege der Testskripte. Tests müssen laufend aktualisiert werden, um mit den Änderungen an der Software Schritt zu halten. Deswegen empfiehlt sich ein kontinuierlicher Prozess, bei dem manuelle und automatisierte Tests Hand in Hand gehen. Während automatisierte Regressionstests Routineprüfungen abdecken, übernehmen manuelle Tests komplexere oder schwer automatisierbare Szenarien. So kann das Team flexibel reagieren und hat gleichzeitig stets eine stabile Testbasis.

Die Dokumentation von Testfällen ist ebenfalls von großer Bedeutung. Jeder manuelle Test beginnt mit einem klar formulierten Testfall, welcher die Eingaben, die auszuführenden Schritte und die erwarteten Ergebnisse beschreibt. Eine klare Struktur und präzise Sprache stellen sicher, dass jeder Tester den Fall nachvollziehen und zuverlässig ausführen kann. Auch automatisierte Tests basieren auf solchen Beschreibungen, was die Übertragbarkeit zwischen manuellen und automatisierten Verfahren erleichtert. Eine administrative Hürde bei großen Projekten ist die Verwaltung der Testergebnisse und die Nachverfolgung von Fehlern.

Tools wie Jira ermöglichen eine systematische Erfassung und Priorisierung der Bugs. Eine frühzeitige Rückkopplung an die Entwickler fördert die schnelle Behebung von Fehlern und verhindert Engpässe in der Entwicklungsarbeit. Gleichzeitig behalten Projektleiter so den Überblick über Testfortschritte und Testabdeckung, was bei Bedarf auch gegenüber Stakeholdern transparent gemacht werden kann. Ein weiterer Faktor, der zur Kostenreduktion beiträgt, sind spezialisierte Testservices, welche individuelle Bedürfnisse der Kunden bedienen. Zum Beispiel kann ein externer QA-Tester direkt in das Entwicklungsteam eingebunden werden und sich auf die wichtigsten Funktionalitäten konzentrieren.

Dies führt zu deutlich geringeren Testzeiten und schnelleren Releasezyklen, ohne zusätzliche personelle Ressourcen im Kernteam zu binden. Firmen, die Ihre Software in kurzen agilen Sprints entwickeln, profitieren besonders von solchen flexiblen QA-Partnerschaften, da Tester early feedback zu Basis- oder Smoke-Tests liefern und so die Gesamtgeschwindigkeit erhöhen. Ein häufig unterschätzter Aspekt sind API- und Integrationsprüfungen. Moderne Anwendungen basieren oft auf zahlreichen Backend-Diensten und Schnittstellen, die nahtlos zusammenarbeiten müssen. Fehler in Integrationen können gravierende Folgen haben, etwa beim Zahlungsverkehr oder der Kundenverwaltung.

Hier helfen gezielte automatisierte API-Tests, die schnell Warnsignale geben, falls sich ein Dienst nicht wie erwartet verhält. So können kostspielige Betriebsunterbrechungen vermieden und Troubleshooting-Zeiten stark reduziert werden. Neben der technischen Umsetzung spielt auch die Wahl der richtigen Tools eine zentrale Rolle. Testautomatisierungstechnologien wie Playwright haben in den letzten Jahren stark an Bedeutung gewonnen, da sie schneller, stabiler und leichter einzurichten sind als ältere Werkzeuge. Die Investition in moderne Testframeworks zahlt sich langfristig durch niedrigere Wartungskosten und höhere Testeffizienz aus.

Unternehmen sollten die Einführung solcher Tools sorgfältig planen und sicherstellen, dass das Team darin geschult ist. Zusätzlich sollten Unternehmen die Qualitätssicherung nicht nur als lästige Pflicht sehen, sondern als strategischen Wettbewerbsvorteil. Fehlerfreie Produkte verbessern die Kundenzufriedenheit, vermindern Supportkosten und schützen die Markenreputation. Gleichzeitig wird der Entwicklungsprozess durch zuverlässige Tests planbarer und risikoärmer. Noch dazu lässt sich die Time-to-Market durch frühzeitige Fehlererkennung deutlich verkürzen, was sich in der dynamischen Softwarebranche als entscheidender Erfolgsfaktor erweist.

Ein weiterer Schritt zur Netzwerkoptimierung im Testbereich kann die Auslagerung von Testaufgaben an erfahrene Dienstleister sein. Diese verfügen über tiefgehende Expertise, bewährte Prozesse und skalierbare Ressourcen, um flexibel auf unterschiedliche Projektgrößen und -anforderungen zu reagieren. Durch solche Partnerschaften können interne Teams entlastet und Kosten durch effizientere Abläufe gesenkt werden, während gleichzeitig eine hohe Testqualität sichergestellt bleibt. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass eine Kombination aus der Priorisierung der wichtigsten Testfälle, einer klugen Einsatzplanung manueller und automatisierter Tests sowie den passenden Tools und Partnerschaften die Software-Testkosten nachhaltig reduziert. Nicht zuletzt bieten transparente Test-Ergebnisse und kontinuierliche Überwachung einen klaren Mehrwert für Entscheidungsprozesse und ermöglichen eine transparente Kommunikation mit allen Beteiligten.

Unternehmen, die diese Prinzipien beherzigen, profitieren von schnelleren, günstigeren und qualitativ hochwertigen Software-Releases. Damit schaffen sie nicht nur Kostenvorteile im Entwicklungsprozess, sondern sichern auch langfristig die Zufriedenheit ihrer Anwender und Wettbewerbsvorteile auf dem Markt.