Die Welt der Blockchain-Technologien entwickelt sich rasant und zwei der prominentesten Plattformen in diesem Bereich sind Ethereum und der XRP Ledger. Beide haben auf ihre Weise die Landschaft der digitalen Währungen und Blockchain-Anwendungen maßgeblich geprägt. Doch worin liegen die entscheidenden Unterschiede zwischen Ethereum und dem XRP Ledger? Um diese Frage zu beantworten, lohnt es sich, die technologischen Grundlagen, Anwendungsbereiche, Leistungsmerkmale und Zukunftsperspektiven der beiden Systeme eingehend zu betrachten. Ethereum wurde 2015 von Vitalik Buterin und anderen Mitbegründern ins Leben gerufen und hat sich schnell zu einer der führenden Plattformen für Smart Contracts und dezentrale Anwendungen (dApps) entwickelt. Mit seinem eigenen nativen Token Ether (ETH) bietet Ethereum Entwicklern die Möglichkeit, komplexe Anwendungen zu erstellen, die weit über reine Zahlungstransaktionen hinausgehen.

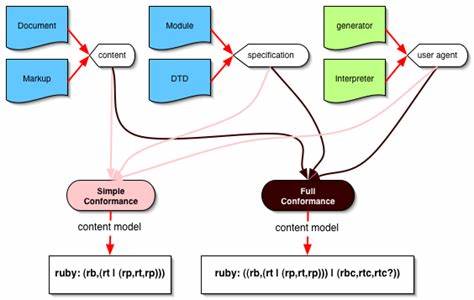

Die Plattform verfolgt eine offene Architektur, die kreative Freiheit und Innovation ermöglicht, indem sie Entwicklern eine flexible Programmiersprache namens Solidity bietet. Im Gegensatz dazu ist der XRP Ledger eine von Ripple entwickelte Blockchain, die primär auf den schnellen und effizienten Transfer von digitalen Vermögenswerten ausgerichtet ist. Der XRP Ledger verwendet den Token XRP, der als Brückenwährung bei grenzüberschreitenden Zahlungsabwicklungen eine zentrale Rolle spielt. Die Technologie dahinter ist aufs Wesentliche fokussiert: Transaktionen innerhalb von Sekunden zu verarbeiten, äußerst geringe Transaktionskosten zu garantieren und dabei ein hohes Maß an Sicherheit zu gewährleisten. Ein wesentlicher technischer Unterschied liegt im Konsensmechanismus: Ethereum setzt derzeit auf den Proof-of-Stake (PoS), nachdem es vom energieintensiven Proof-of-Work (PoW) gewechselt hat.

Dieses Modell basiert auf der Validierung von Transaktionen durch sogenannte Validatoren, die skalierbare und sichere Netzwerkaktivitäten ermöglichen. Der XRP Ledger hingegen verwendet den sogenannten Ripple Protocol Consensus Algorithm (RPCA), der keinen Mining-Prozess benötigt. Hier einigen sich vertrauenswürdige Knotenpunkte, sogenannte Validatoren, auf den Zustand der Ledger, was zu schnellerer Transaktionsbestätigung und niedrigeren Umweltbelastungen führt. Die zugrundeliegende Ausrichtung der beiden Plattformen führt zu unterschiedlichen Anwendungsfällen: Ethereum wird gerne als „weltweiter Computer“ bezeichnet, auf dem dezentrale Finanzprodukte, NFT-Marktplätze (Non-Fungible Tokens), Spiele und viele andere Anwendungen gebaut werden können. Seine universelle Programmierbarkeit und der umfangreiche Ökosystem-Support machen es für Entwickler sehr attraktiv.

Die Herausforderung besteht jedoch in der Skalierbarkeit, die mit der steigenden Zahl von Nutzern immer wieder auf die Probe gestellt wird, auch wenn Ethereum 2.0 und Layer-2-Lösungen hier Verbesserungen bringen sollen. Der XRP Ledger konzentriert sich stärker auf den Finanzsektor und internationale Zahlungen. Seine Fähigkeit, Geld schnell und kostengünstig zu transferieren, macht es zu einer bevorzugten Plattform für Banken und Finanzinstitute, die grenzüberschreitende Transaktionen effizienter gestalten möchten. XRP fungiert dabei nicht nur als Zahlungsmittel, sondern dient auch als Bindeglied zwischen verschiedenen Währungen, wodurch Wechselkursschwankungen und Liquiditätsprobleme minimiert werden können.

Ein weiterer Unterschied zeigt sich bei der Dezentralisierung: Ethereum ist offen für jedermann, der am Netzwerk teilnehmen möchte, und bietet eine breite Verteilung der Validatoren weltweit. Dies sorgt für größere Resistenz gegenüber Zensur, aber auch für komplexere Governance-Strukturen. Der XRP Ledger hat dagegen eine kleinere Gruppe von vertrauenswürdigen Validatoren, die von Ripple teilweise kontrolliert werden. Dies führt zwar zu mehr Kontrolle und Effizienz, wirft aber auch Fragen hinsichtlich der Dezentralität und Unabhängigkeit des Netzwerks auf. Auch die Nutzererfahrung unterscheidet sich: Ethereum-Nutzer zahlen sogenannte Gas-Gebühren, die sich nach der Auslastung des Netzwerks richten und volatil sein können.

Diese Gebühren finanzieren die Abwicklung von Transaktionen und die Nutzung von Smart Contracts, wodurch die Plattform für Entwickler attraktiv bleibt. Im XRP Ledger sind die Transaktionskosten vernachlässigbar gering, da sie lediglich dazu dienen, Spam im Netzwerk zu verhindern. Dies macht XRP vor allem für Mikrotransaktionen und schnelle Transfers interessant. In Sachen Sicherheit stehen beide Netzwerke robust da, setzen aber unterschiedliche Prioritäten. Ethereum profitiert von der riesigen Anzahl an Teilnehmern und einer aktiven Entwickler-Community, die laufend nach Schwachstellen sucht und diese schnell behebt.

Der XRP Ledger verfolgt ein stark auf Trust basierendes Modellsystem mit wenigen, speziell ausgewählten Validatoren, was Angriffsmöglichkeiten zwar minimiert, aber auch von der Integrität dieser Knotenpunkte abhängt. Innovationen und Zukunftsaussichten spielen ebenfalls eine wichtige Rolle im Vergleich. Ethereum arbeitet kontinuierlich an Verbesserungen in Sachen Skalierbarkeit, Interoperabilität und Nutzerfreundlichkeit. Mit der weiteren Verbreitung von Layer-2-Lösungen, Sharding und verbesserten Smart Contracts wird Ethereum voraussichtlich seine Position als Plattform für dezentrale Applikationen weiter ausbauen. Der XRP Ledger hingegen setzt auf Partnerschaften vor allem im Banken- und Zahlungsbereich.

Während Ripple trotz regulatorischer Herausforderungen den Fokus auf die Integration von XRP im traditionellen Finanzsystem behält, arbeitet das Projekt auch an Erweiterungen der Ledger-Funktionalitäten, um zusätzliche Anwendungsfelder zu erschließen. Die Entwicklung neuer Features und Unterstützungsmechanismen soll die Attraktivität des Netzwerks für institutionelle Kunden weiter steigern. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Ethereum und der XRP Ledger zwei sehr unterschiedliche Ansätze im Bereich der Blockchain-Technologien vertreten. Ethereum überzeugt durch seine universelle Einsetzbarkeit und Innovationskraft, während der XRP Ledger mit seiner Geschwindigkeit und Effizienz im Zahlungsverkehr punktet. Die Wahl zwischen beiden hängt von den individuellen Bedürfnissen und Anwendungsfällen ab – sei es die Entwicklung komplexer dezentraler Software oder der schnelle Transfer von Vermögenswerten über Grenzen hinweg.

Die dynamische Natur des Blockchain-Ökosystems garantiert zudem, dass sich beide Plattformen in den kommenden Jahren weiterentwickeln und neue Möglichkeiten bieten werden. Wer sich mit Kryptowährungen, Blockchain-Anwendungen oder digitalen Vermögenswerten beschäftigt, sollte beide Netzwerke genau beobachten, um von deren Stärken optimal profitieren zu können.