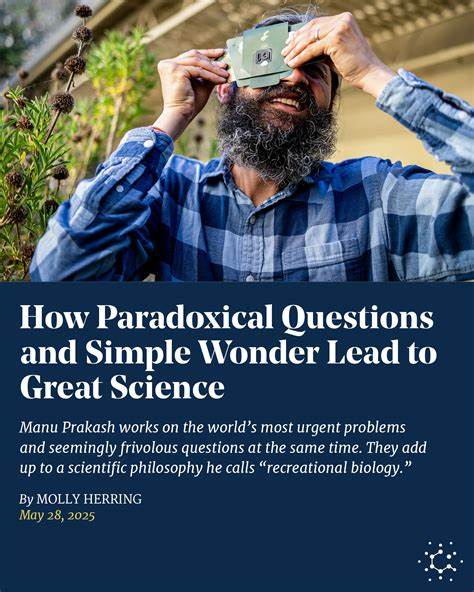

In einer Welt, in der Wissenschaft oft von komplexen Theorien und aufwendigen Experimenten geprägt ist, spielt die einfachste aller Tugenden eine geradezu revolutionäre Rolle: die Neugier. Besonders faszinierend ist dabei, wie paradoxe Fragestellungen und das kindlich anmutende Staunen über die Natur der Dinge Wissenschaftler dazu inspirieren, neue Wendungen in Forschung und Entdeckung zu gehen. Dieser Ansatz, der auf einer spielerischen und offenen Haltung gegenüber der Wissenschaft beruht, hat das Potenzial, große Durchbrüche zu erzielen und unser Verständnis der Welt maßgeblich zu verändern. Ein herausragendes Beispiel dafür ist der Biophysiker und Bioingenieur Manu Prakash von der Stanford University, der die traditionelle Trennung zwischen angewandter Forschung und theoretischer Neugier radikal hinterfragt. Sein Konzept der „recreational biology“ oder frei übersetzt der „spielerischen Biologie“ zeigt, wie das Zusammenspiel von ernsthaften, oft dringlichen Problemen mit scheinbar „nutzlosen“, aber faszinierenden Forschungsfragen das kreative Potenzial der Wissenschaft freisetzt.

Für Prakash ist die Erforschung von Leben nicht nur ein Beruf, sondern eine leidenschaftliche Erforschung der Wunder unseres Planeten, die oft aus simplen Beobachtungen und überraschenden Fragestellungen entspringt. Prakash hat durch seine Entwicklung des Foldscopes, eines kostengünstigen Papiermikroskops, eine breite Öffentlichkeit für die Welt der Mikrobiologie begeistern können. Dieses innovative Instrument ermöglicht es selbst Laien und Kindern weltweit, faszinierende Einblicke in die Mikrowelt zu gewinnen. Die Idee dahinter ist so simpel wie genial: Wissenschaft soll für Jedermann zugänglich sein, unabhängig von finanziellen oder geografischen Einschränkungen. Durch die Demokratisierung der Wissenschaft fördert das Foldscope zudem eine Kultur des Forschens und Staunens, die von Neugier und Offenheit angetrieben wird.

Das Spannende an paradoxen Fragen ist ihre Fähigkeit, das Denken zu durchbrechen. Sie fordern etablierte Annahmen heraus und eröffnen neue Perspektiven, die wissenschaftliche Disziplinen miteinander verbinden. So entdeckte Prakash zum Beispiel während einer Expedition im Pazifik die faszinierende Art und Weise, wie eine photosynthetische Alge namens Pyrocystis noctiluca quasi wie ein Yo-Yo zwischen verschiedenen Tiefen des Ozeans auf- und absteigt. Diese Entdeckung schien zunächst paradox, weil es man für unmöglich hielt, dass eine einzelne Zelle solche weiten Strecken in der Dunkelheit des tiefen Ozeans zurücklegen könnte. Die Erklärung dafür war ein einzigartiger „Schwimmkörper“ – ein biologisches Mechanismus, der der Zelle erlaubt, durch das Einpumpen von frischem Wasser ihre Dichte zu verändern und so aufzusteigen oder abzusteigen.

Diese Beispiele zeigen, wie das Eintauchen in scheinbar kuriose Fragestellungen zu tiefgreifenden Erkenntnissen führt, die weit über das Offensichtliche hinausgehen und neue Forschungsfelder erschließen. Die Kombination aus Physik, Biologie, Mathematik und oft noch weiteren wissenschaftlichen Disziplinen ist dabei unerlässlich. Solche interdisziplinären Ansätze sind heute gefragter denn je, weil die Grenzen zwischen den einzelnen Bereichen verschwimmen und sich zunehmend gegenseitig bereichern. Die Philosophie hinter der spielerischen Wissenschaft ist auch eine Antwort auf die weitverbreitete Wahrnehmung, dass Wissenschaft trocken oder komplex sei. Dem entgegen wirkt die Idee, dass Neugier, Wunder und Fragezeichen im Zentrum jeder Entdeckung stehen.

Durch die Förderung einer Beobachtungskultur, die dazu anregt, die Welt aufmerksam zu betrachten, werden tiefere Einsichten möglich. Beobachtung ist nicht nur eine passive Tätigkeit, sondern ein aktiver Prozess, der Übung braucht und trainiert werden muss. Leider verliert diese Fähigkeit in einer von Eile und Ablenkung geprägten Gesellschaft oft an Bedeutung. In der Geschichte der wissenschaftlichen Entdeckungen gibt es immer wieder Beispiele dafür, wie gerade einfache Fragen zu revolutionären Erkenntnissen führten. Gerade in der Biologie offenbaren sich manche Geheimnisse lediglich durch das neugierige Beobachten und Hinterfragen alltäglicher Phänomene, die zunächst banal erscheinen, jedoch seltenste Details und komplexe Mechanismen aufweisen.

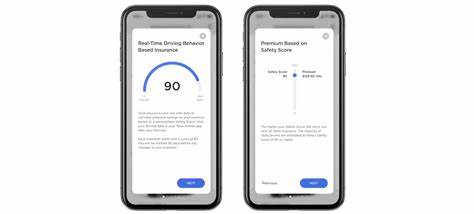

Dies fördert auch eine breitere Beteiligung an der Wissenschaft – vom Laien bis zum Experten. Prakash betont, dass jeder die Chance haben sollte, ein „spielerischer Biologe“ zu sein und dass solche Zugänge das Potenzial haben, nicht nur individuelle, sondern kollektive Kreativität zu fördern. Die Verbindung von technischem Erfindergeist mit grundlegender Neugier bildet das Fundament für sogenannte „frugale Wissenschaft“. Dabei geht es darum, kostengünstige und dennoch leistungsfähige Werkzeuge und Methoden zu entwickeln, die an Orten mit begrenzten Ressourcen eingesetzt werden können. Das Foldscope ist ein prominentes Beispiel, aber auch andere Erfindungen wie die papierbasierte Zentrifuge „paperfuge“ oder das tragbare Diagnosegerät „Inkwell“ demonstrieren, wie praktische Problemlösung mit der Freiheit wissenschaftlicher Erkundung Hand in Hand gehen kann.

Prakashs Arbeit zeigt auch, dass Grundlagenforschung keineswegs im Widerspruch zu angewandten Zielen stehen muss, sondern sich gegenseitig befruchten können. So entstand etwa ein mobiles Mikroskop zur Malaria-Diagnostik auf Grundlage von astronomischen Techniken. Dies illustriert, wie das Aufgreifen von Ideen aus unterschiedlichen Kontexten Probleme lösen kann, bei denen herkömmliche Ansätze kostspielig oder unpraktisch wären. Die Bedeutung paradoxaler Fragen liegt darin, dass sie unsere Vorstellungskraft und das Verständnis für biologische Mechanismen herausfordern. Indem Forscher diese scheinbaren Widersprüche als Ausgangspunkt nehmen, öffnen sie neue Türen in der Wissenschaft.

Diese Herangehensweise trägt dazu bei, verborgene Prozesse sichtbar zu machen, sei es in der Migration von Zellen, der Anpassung an extreme Lebensräume oder der Strukturierung komplexer Organismen. Die Verbindung von mathematischen Problemen, physikalischen Prinzipien und biologischen Realitäten schafft ein multidisziplinäres Forschungsfeld mit großem Potenzial. Neugier und die Fähigkeit, sich auf das Unbekannte einzulassen, sind daher nicht nur menschliche Eigenschaften, sondern auch essentielle Werkzeuge der Wissenschaft. In einer Welt, in der schneller Fortschritt und technologische Innovation oft als oberste Ziele gelten, richtet Prakashs Ansatz den Fokus auf das Wesentliche: ein freies Denken, das Fragen stellt, erkundet und liebt. So wird Wissenschaft zu einer Quelle der Freude und Inspiration, die nicht nur Experten vorbehalten ist, sondern alle Menschen einschließt.

Abschließend lässt sich sagen, dass paradoxe Fragen und einfache Neugier keine Gegensätze, sondern vielmehr Triebfedern großartiger wissenschaftlicher Entdeckungen sind. Sie ermöglichen es, die Welt aus neuen Blickwinkeln zu sehen, scheinbar banale Phänomene zu hinterfragen und komplexe Gesetzmäßigkeiten zu entschlüsseln. Die Erforschung der Natur gewinnt dadurch ihre ursprüngliche Faszination zurück, die jeden dazu einlädt, selbst zum Entdecker zu werden. Der Geist der spielerischen Biologie, wie ihn Manu Prakash verkörpert, erinnert uns daran, dass Wissenschaft lebendig, zugänglich und vor allem wunderbar ist – wenn man nur den Mut hat, neugierig zu sein.