Seit Jahrzehnten war Xorg, der X-Server des X Window Systems, das Herzstück der grafischen Darstellung in vielen Unix-ähnlichen Systemen. Insbesondere auf Linux-Desktops wie GNOME, KDE oder anderen Desktop-Umgebungen hat Xorg eine zentrale Rolle gespielt. Die Art und Weise, wie Xorg Eingaben verarbeitet, Fenster verwaltet und die grafische Ausgabe organisiert, prägte die Desktop-Erfahrung maßgeblich. Doch in den letzten Jahren zeichnet sich eine klare Tendenz ab: Xorg ist für viele Entwickler, besonders die GNOME-Entwickler, nicht länger die Zukunft – stattdessen setzen sie auf Wayland. Die kontrovers diskutierte Aussage „Xorg ist tot und wir haben es getötet“ fasst diesen tiefgreifenden Wandel treffend zusammen und stößt vielerorts auf unterschiedliche Reaktionen.

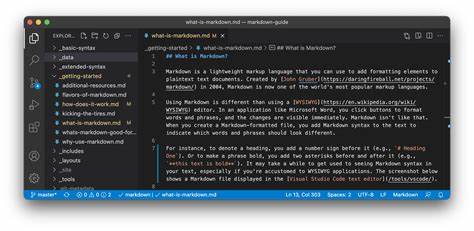

Doch was steckt wirklich hinter dieser Entwicklung und warum bereuen die GNOME-Entwickler diesen Wandel nicht? Dieser Beitrag beleuchtet diese Fragen aus verschiedenen Perspektiven und zeigt, was das Ende von Xorg für die Linux-Welt bedeutet. Xorg war über Jahre hinweg die De-facto-Lösung für die Darstellung von grafischen Anwendungen auf dem Linux-Desktop. Als Open-Source-Projekt ermöglichte es eine flexible und anpassbare Umgebung, die unterschiedliche Hardware unterstützte und eine stabile Grundlage für Desktop-Umgebungen darstellte. Dennoch brachte das Design von Xorg auch viele Probleme mit sich. Das System basiert auf einem alten Protokoll, das für moderne grafische Anforderungen und Sicherheitsszenarien nicht umfassend ausgelegt ist.

Die komplexe Architektur machte es immer schwieriger, neue Features zu implementieren, ohne Stabilitätsprobleme oder unerwünschte Nebeneffekte zu verursachen. Vor allem im Hinblick auf Sicherheit, Performance und die Unterstützung moderner Grafiktechnologien stieß Xorg an seine Grenzen. Wayland wurde vor mehr als einem Jahrzehnt als moderne Alternative zu Xorg konzipiert und verfolgt das Ziel, eine schlankere, sicherere und benutzerfreundlichere Lösung für die Darstellung des grafischen Desktops zu bieten. Anders als Xorg ist Wayland kein eigenständiger Server im klassischen Sinne, sondern ein Protokoll, das zwischen Anwendungen und der Grafikhardware vermittelt. Dies erlaubt unter anderem eine bessere Kontrolle über die Rendering-Pipeline, wodurch beispielsweise effizientere Grafikdarstellungen und flüssigere Animationen möglich sind.

Der Übergang zu Wayland versprach zudem verbesserte Sicherheitsaspekte, wie eine entschärfte Gefährdung durch Keylogging oder andere Zwischenablage-Angriffe, da Anwendungen in Wayland nicht mehr uneingeschränkt auf Ereignisse anderer Programme zugreifen können. Aus Sicht der GNOME-Entwickler war der Wechsel zu Wayland ein notwendiger Schritt, um den Desktop zukunftssicher zu gestalten. Die Aussage „Xorg ist dead and we killed it“ verdeutlicht dabei nicht nur den Abschied von einem alten System, sondern auch die bewusste Entscheidung, als Gemeinschaft hinter einer moderneren Lösung zu stehen. Es geht dabei weniger um eine aggressive Auslöschung, sondern vielmehr um das gemeinsame Einverständnis, dass Xorg als Technologie an seine Grenzen gekommen ist und eine Weiterentwicklung nur mit erheblichen Kompromissen möglich wäre. Auf Mastodon und anderen sozialen Plattformen hat diese Haltung zu intensiven Diskussionen geführt.

Vertreter der X.org Foundation und verschiedene Community-Mitglieder betonen, dass Xorg zwar als primäre Technologie ersetzt wird, aber keineswegs verlassen oder ignoriert ist. Stattdessen wird die Codebasis weiterhin gepflegt, um Sicherheitslücken zu schließen und Stabilität zu gewährleisten. Trotzdem ist die generelle Entwicklung klar auf Wayland ausgerichtet, wodurch Xorg mehr und mehr zur Legacy-Technologie wird, die hauptsächlich aus Kompatibilitätsgründen erhalten bleibt. Ein weiterer wichtiger Diskussionspunkt ist das Thema „Besitz“ und „Community“.

Einige Stimmen argumentieren, dass Xorg der Gemeinschaft gehört und nicht Einzelpersonen oder Unternehmen. Andere weisen darauf hin, dass trotz der offenen Lizenzierung in Projekten wie diesen oft Führungsgremien darüber entscheiden, in welche Richtung sich ein Projekt entwickelt. Die komplexe rechtliche und organisatorische Lage zeigt, wie Open-Source-Projekte trotz des Anspruchs „Community-first“ auch immer wieder von Wechselwirkungen zwischen individueller Initiative, Führung und gesellschaftlichen Dynamiken geprägt sind. Von Nutzerseite gab und gibt es kritische Stimmen gegenüber Wayland, die vor allem auf fehlende Funktionen oder Probleme mit spezieller Software hinweisen. Einige möchten weiterhin die Möglichkeit eines transparenten Lockscreens, fortgeschrittene Manipulationstools wie xdotool oder die flexible Steuerung von Bildschirmauflösungen auch während einer Session nutzen – bekannte Stärken von Xorg, die in Wayland noch nicht vollumfänglich vorhanden sind.

Entwicklerteams bemühen sich jedoch kontinuierlich, diese Lücken zu schließen, indem sie neue Werkzeuge und APIs schaffen, die zwar teilweise einen Paradigmenwechsel darstellen, aber dafür langfristig stabilere und sicherere Optionen bieten. Der Abschied von Xorg bedeutet außerdem eine signifikante Veränderung für die Desktop-Umgebungen und Distributionen. GNOME hat den Weg vorgegeben, indem es auf Wayland als Standard setzt und aktiv die dafür nötige Infrastruktur und Optimierungen vorantreibt. Andere große Desktop-Umgebungen wie KDE haben ebenfalls Schritte in diese Richtung gemacht, wenngleich mit unterschiedlichen Zeithorizonten und Kompromissen. Für Anwender heißt das, dass der Linux-Desktop moderner und zukunftstauglicher wird, gleichzeitig aber auch eine Übergangsphase nicht zu vermeiden ist, in der bestimmte Nischenfunktionen noch fehlen oder Umstellungen notwendig sind.

Die Gesamtsituation ist ein gutes Beispiel dafür, wie technische Grundlagen in der Open-Source-Welt sich verändern können, wenn eine Gemeinschaft von Entwicklern zu der Überzeugung gelangt, dass ein großer Wandel notwendig ist. Die Entscheidung von GNOME und der Wayland-Gemeinschaft zeigt Mut und die Bereitschaft, alte Zöpfe abzuschneiden, um neue Möglichkeiten zu eröffnen. Dabei geht es nicht nur um Technologie, sondern auch um eine klare Vision, wie ein moderner, sicherer und benutzerfreundlicher Linux-Desktop aussehen sollte. In der Debatte um Xorg und Wayland wird oft der Begriff „Tod“ verwendet, was natürlich im technischen Sinne eher metaphorisch zu verstehen ist. Xorg wird weiterhin gepflegt und überlebt auf vielen Systemen.

Der Wandel zur dominierenden Nutzung von Wayland markiert jedoch den Beginn eines neuen Kapitels und signalisiert, dass die Technologie hinter Xorg für die große Mehrheit der Entwickler und Nutzer nicht länger der geeignete Weg ist. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die GNOME-Entwickler mit ihrer klaren Haltung zum „Tod von Xorg“ ein wichtiges Signal für die gesamte Linux-Community gesetzt haben. Der Fokus liegt nun auf einer moderneren, sichereren und effizienteren Technologie, die den Desktop der Zukunft gestaltet. Während es Übergangsprobleme und technische Herausforderungen gibt, spricht vieles dafür, dass Wayland langfristig die bessere Lösung ist und Linux-Desktops dadurch an Attraktivität und Stabilität gewinnen. Der Übergang von Xorg zu Wayland ist ein Paradebeispiel für den evolutionären Charakter von Open-Source-Software, in der alte Technologien verdrängt werden, um Platz für Neues zu schaffen.

Die Diskussionen in der Community, die Herausforderungen bei der Umsetzung und die unterschiedlichen Sichtweisen auf das Thema zeigen, wie lebendig und vielfältig die Entwicklung im Open-Source-Bereich ist. Für Anwender und Entwickler gleichermaßen bietet dieser Wandel Chancen und Herausforderungen, die es zu meistern gilt, um einen modernen und zukunftssicheren Linux-Desktop zu schaffen.