Die Fragestellung, ob P gleich NP ist, gehört zu den größten und ungelösten Problemen der theoretischen Informatik und Mathematik. Die Klassen P und NP definieren komplexitäts-theoretische Grenzen für Probleme, die effizient lösbar oder auf Verifikation basierend lösbar sind. Bis heute hat keine endgültige Antwort das wissenschaftliche Verständnis dieser Frage umfassend erweitert – zumindest bis zu jüngeren Entwicklungen im Bereich der circuit-resistenten Kodierungen, die einen konstruktiven Beweis vorschlagen, dass P nicht gleich NP ist. Zur Einordnung: Die Klasse P umfasst all jene Entscheidungsprobleme, die durch deterministische Algorithmen in polynomieller Zeit gelöst werden können. Umgekehrt beinhaltet NP jene Probleme, deren Lösungen sich in polynomieller Zeit durch einen nichtdeterministischen Algorithmus überprüfen lassen.

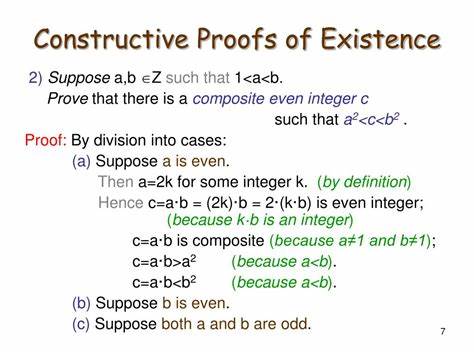

Die zentrale Frage lautet, ob diese beiden Klassen tatsächlich verschieden sind, sprich ob es Probleme gibt, deren Lösungen schnell verifiziert, aber nicht schnell gefunden werden können. Der klassische Ansatz, diese Problemstellung zu analysieren, basierte auf theoretischen Konstrukten und Annahmen innerhalb der Komplexitätstheorie. Ein wesentlicher Durchbruch stellt der konstruktive Beweis dar, der auf sogenannten circuit-resistenten Kodierungen basiert – einer Methode, die tief in der Schaltkreis-Komplexität verwurzelt ist, einem Fachgebiet, das die Fähigkeiten von logischen Schaltungen zur Problemlösung untersucht. Circuit-resistente Kodierungen sind spezialisierte Verschlüsselungsverfahren, die nicht effektiv durch kleine logische Schaltkreise dargestellt oder dekodiert werden können. Das bedeutet, dass selbst sehr optimierte, hardware-nahe Implementierungen nicht in der Lage sind, die Kodierung kompakt oder effizient zu brechen.

Diese Eigenschaft ist entscheidend, da sie die Grenze zwischen der problemlösenden und problemsuchenden Komplexität sichtbar macht, indem sie die minimale Größe und Tiefe von Schaltkreisen als Maßstab nutzt. Im Kern des konstruktiven Beweises wird eine Kodierung konstruiert, die sich eines Anwendungsgebiets von Circuit Lower Bounds bedient – einem Forschungszweig, der beweist, dass gewisse Probleme von keiner Schaltkreisfamilie mit beschränkter Tiefe und Größe gelöst werden können. Indem man eine Kodierung gestaltet, die resistent gegenüber solchen Schaltkreisen ist, lässt sich eine Klasse von Problemen formen, die unvermeidlich außerhalb der Klasse P liegen, aber innerhalb von NP bleiben. Das Vorgehen beginnt mit der Annahme, dass es existiert ein Schaltkreis mit begrenzter Größe, der ein bestimmtes Entscheidungsproblem lösen kann. Durch Anwendung der circuit-resistenten Kodierung wird diese Annahme gebrochen, da die Kodierung gerade so konstruiert ist, dass sie von keinem kleinen Schaltkreis dekodiert werden kann.

Die Minimalgröße des notwendigen Schaltkreises überschreitet daher die polynomielle Schranke, was mit der Definition von P unvereinbar ist. Dies führt zwangsläufig zum Schluss, dass das Problem nicht in P liegt, aber weiterhin in NP, da Lösungen durch Verifikation überprüfbar bleiben. Diese Erkenntnis wird durch ausgefeilte mathematische Werkzeuge unterstützt, darunter auch Verbindungen zu der Probabilistically Checkable Proof (PCP)-Theorie und der Hardness Amplification. PCP-Theorie revolutioniert das Verständnis von Verifikationsmechanismen, indem sie zeigt, dass Nachweise durch stichprobenartige Prüfungen verifiziert werden können. In Kombination mit circuit-resistant Kodierungen sorgt das dafür, dass Probleme speziell konstruiert werden, um minimale Lösungen durch Schaltkreise drastisch zu erschweren.

Die Bedeutung dieses konstruktiven Beweises geht weit über ein theoretisches Erfolgserlebnis hinaus. Zum einen liefert er eine konkrete Methode, um die Grenze zwischen effizient lösbaren und schwierigeren Problemen streng zu definieren. Zum anderen eröffnen sich neue Perspektiven für die Kryptographie. Kodierungen, die resistent gegenüber schnellen Schaltkreis-Dekodierungen sind, bilden das Fundament für sichere Verschlüsselungsverfahren, die selbst bei zunehmender Rechenleistung Bestand haben. Weiterhin hat die Verwendung von circuit-resistenten Kodierungen die Komplexitätstheorie auf fundamentale Weise erweitert, indem sie dazu beigetragen hat, das sog.

„Relativierungsproblem“ zu umgehen. Dieses Problem beschrieb bisher die Schwierigkeit, P und NP zu trennen, da viele Beweistechniken durch Oracle-Modelle relativiert werden konnten. Die Konstruktion von Kodierungen mit circuit-resistenter Eigenschaft hebt diese Barriere, indem sie nicht mehr auf hypothetische Hilfsmittel angewiesen ist, sondern eine konkrete Modellierung von Komplexitätsunterschieden erlaubt. Dabei ist allerdings anzumerken, dass der Beweis in seiner Tiefe und Komplexität ein hohes Maß an mathematischem Verständnis, insbesondere in den Bereichen kombinatorische Strukturen, algebraische Kodierungstheorien und Schaltkreis-Modellierung, voraussetzt. Trotzdem ermöglicht der konstruktive Ansatz einen klaren Einblick in die interne Struktur der Komplexitätsklassen, der zuvor nur durch indirekte oder inkrementelle Ergebnisse angedeutet wurde.

Aus praktischer Sicht liefert dieser Beweis auch Impulse für die optimale Entwicklung von Algorithmen und Hardwaresystemen. Das Wissen, dass gewisse Probleme durch keine kleinen Schaltkreise effizient lösbar sind, gibt Ingenieuren und Informatikern klare Grenzen vor, die sie bei der Problemlösung oder der Entwicklung von Beschleunigungsverfahren berücksichtigen müssen. Insbesondere beim Design von spezialisierten Chips zur Lösung komplexer Aufgaben kann die Erkenntnis, welche Probleme circuit-resistent sind, Ressourcenallokation und Architekturentscheidungen maßgeblich beeinflussen. Die wissenschaftliche Community steht indes noch vor der Herausforderung, die Implikationen des konstruktiven Beweises umfassend zu verifizieren und weiterzuentwickeln. Die Feldforschung reicht von der Verfeinerung der Kodierungsmodelle bis hin zur praktischen Implementierung von Prototypen, die die theoretischen Grenzen im realen Kontext prüfbar machen.

Ebenso sind Ansätze gefragt, die versuchen, die Theorie der circuit-resistenten Kodierungen auf andere Komplexitätsklassen zu übertragen, womit sich möglicherweise neue Erkenntnisse zur Grenzziehung zwischen verschiedenen Komplexitätsklassen wie PSPACE, EXP oder sogar BQP ergeben. Zusammenfassend stellt der konstruktive Beweis, der circuit-resistente Kodierungen verwendet, einen Meilenstein in der Komplexitätstheorie dar. Er liefert eine klare, methodisch fundierte Argumentationslinie, die die Trennung von P und NP bewirkt und somit das Verständnis grundlegender algorithmischer Grenzen vertieft. Diese Entwicklung vereint Erkenntnisse aus theoretischer Informatik, Mathematik und Kodierungstheorie, und verspricht, in Zukunft nicht nur das theoretische Wissen zu erweitern, sondern auch praktische Anwendungen in Kryptographie, Hardwaredesign und Algorithmenentwicklung zu fördern.