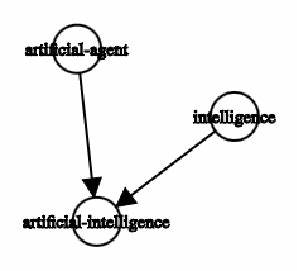

Die Entwicklung von Software für Künstliche Intelligenz (KI) und Maschinelles Lernen (ML) gewinnt immer mehr an Bedeutung. Trotz des stetigen Wachstums des Feldes kämpfen viele Entwickler mit der Komplexität und mangelnden Wartbarkeit ihrer Codestrukturen. Ein häufig unterschätztes Konzept, das helfen kann, diese Herausforderungen zu meistern, ist die Dependency Injection (DI), zu Deutsch Abhängigkeitsinjektion. Obwohl DI in der Softwareentwicklung seit Jahrzehnten bekannt ist, findet es speziell im Bereich der KI erst langsam breite Anwendung. Dabei bietet DI ein mächtiges Werkzeug, um Modulare, testbare und einfach wartbare Softwaresysteme effizient zu gestalten.

Das Grundprinzip von Dependency Injection beruht darauf, dass die Abhängigkeiten einer Klasse oder Funktion nicht innerhalb des Codes selbst festgelegt, sondern von außen übergeben werden. In einfachen Worten: Anstatt dass eine Klasse selbst dafür verantwortlich ist, ihre benötigten Komponenten zu erstellen oder zu finden, wird ihr alles, was sie benötigt, bereitgestellt. Dieses Prinzip führt zu einer klareren Trennung der Verantwortlichkeiten und unterstützt so eine saubere, flexible und wartbare Architektur. Besonders in der KI-Entwicklung, wo Modelle, Datenquellen, Logging-Mechanismen und zahlreiche Konfigurationsoptionen miteinander interagieren, bringt DI erhebliche Vorteile. Ein häufiges Szenario ist der klassische Trainingsprozess eines Modells.

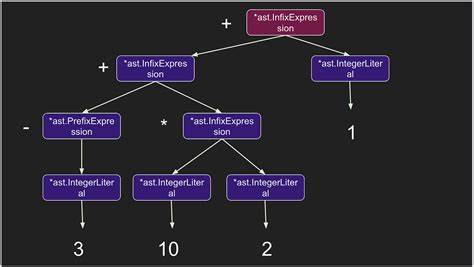

Traditionell sind hier viele Komponenten wie das Modell selbst, die Datenlade-Funktion, das Metrik-Logging oder die Optimierungsstrategie eng miteinander verbunden und in einer monolithischen Klasse oder Funktion eingebettet. Ein derartiges Design erschwert das Testen einzelner Komponenten und das flexible Austauschen von Teilen ohne tiefgreifende Eingriffe. An dieser Stelle setzt Dependency Injection an. Ein Trainer-Objekt, das für das Training zuständig ist, erhält beispielsweise alle benötigten Abhängigkeiten als Parameter übergeben. Das Modell, der Logger oder die Trainingsdaten werden also nicht innerhalb des Trainers erstellt, sondern von außen hineingereicht.

Dies führt zu einer modularen Verknüpfung der einzelnen Komponenten. Der Vorteil liegt auf der Hand: Unit-Tests können einzelne Module isoliert prüfen, indem beispielsweise statt eines echten Loggers ein Dummy-Logger verwendet wird, der keinerlei echte Logeinträge erzeugt oder ohne größere Umstände mit Testdaten gearbeitet werden kann, die nicht aufwendig vorbereitet werden müssen. Darüber hinaus unterstützt DI den Einsatz moderner Python-Tools wie mypy für statische Typüberprüfung oder dataclasses für übersichtliche Konfigurationsklassen. Die Kombination aus Python-Typisierung und Dependency Injection vereinfacht die Steuerung von Konfigurationen erheblich und macht den Gesamtcode weniger fehleranfällig. So können beispielsweise komplexe Konfigurationsabhängigkeiten zwischen Datensatzgrößen und Modellarchitekturen klar definiert und automatisch abgeleitet werden, ohne dass der Nutzer manuell inkonsistente Parameter anpassen muss.

Ein wichtiger Aspekt der DI in der KI-Software ist der sogenannte konfigurierbare-Objekt-Pattern. Dabei werden Konfigurationen für Daten, Modelle und Trainingsprozesse als eigene Datenklassen definiert, die wiederum Bau-Methoden anbieten. Diese Bau-Methoden erzeugen die eigentlichen ausführbaren Komponenten. Dadurch wird eine saubere Trennung von Konfigurationsdefinition und -nutzung erreicht. Ein großer Vorteil ist hier, dass die im Training verwendeten Objekte nicht direkt innerhalb der Komponenten hartkodiert sind, sondern dynamisch zur Laufzeit erzeugt werden können.

Dies führt zu besserer Wartbarkeit und Flexibilität sowie einem klareren Überblick darüber, welche Konfigurationswerte tatsächlich verwendet werden. Ein gravierender Fehler, den viele in frühen Phasen ihrer Softwareentwicklung begehen, sind hartkodierte Abhängigkeiten. So wird beispielsweise innerhalb eines Trainers ein bestimmtes Datensatz-Ladeverfahren oder ein festgelegter Logger direkt instanziiert. Das macht den Code weniger wiederverwendbar, erschwert Tests und Anpassungen und erhöht die Gefahr von Fehlern durch versteckte Abhängigkeiten. Dependency Injection löst genau diese Probleme, indem sie Abhängigkeiten explizit macht und Außenstehenden die Kontrolle über deren Auswahl und Lebenszyklus überlässt.

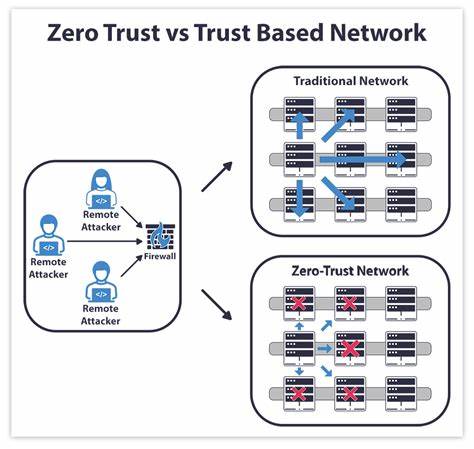

Ähnlich störend ist die Verwendung von globalem Zustand, also globalen Variablen oder Singleton-Objekten, die überall im Programm zugänglich sind und nicht klar kontrolliert werden. Dies führt dazu, dass der Programmfluss schwer nachvollziehbar und das Verhalten des Codes schwer reproduzierbar ist, vor allem in Testumgebungen. DI hilft, diese Probleme zu umgehen, indem sie die Objekte und Zustände klar kapselt und nur über definierte Schnittstellen zugänglich macht. Neben der Vermeidung von hartkodierten Abhängigkeiten und globalem Zustand sollte bei der Verwendung von DI auch auf Über-Engineering verzichtet werden. Zu viele Schichten von Fabrikmethoden oder unnötige Vererbungen können den Code komplizierter machen, ohne echten Mehrwert zu bieten.

Praktisch ist es oft besser, direkt die benötigten Komponenten als Abhängigkeiten zu injizieren, anstatt sie durch viele abstrakte Erzeugerfunktionen oder Basisklassen zu schleusen. Das erhöht die Lesbarkeit, Verständlichkeit und vor allem die Wartbarkeit des Codes. In der KI wird ebenfalls häufig ein Problem beobachtet, das manchmal als „Starre Vererbungshierarchie“ bezeichnet wird. Dabei gruppieren Entwickler Hilfsfunktionen in einer Oberklasse und zwingen alle darunterliegenden Klassen, diese Funktionalitäten zu erben, auch wenn sie sie nicht benötigen oder anders implementieren wollen. Das führt zu versteckten Abhängigkeiten und erschwert die Anpassung einzelner Module.

Eine bessere Lösung ist die Verwendung von Komposition statt Vererbung, sprich Funktionen oder kleine Komponenten werden als eigenständige Objekte oder einfache Funktionen implementiert und flexibel in die Hauptklassen injiziert. So kann jede Klasse die benötigten Funktionen individuell erhalten ohne komplexe Vererbungsstrukturen. Der Übergang zu Dependency Injection in KI-Projekten bringt zugleich auch eine geistige Umstellung mit sich. Während die Forschung traditionell oft Einzelpersonen, häufig mit akademischem Hintergrund, an erster Stelle sieht, sollte die Bedeutung von Softwarearchitektur und Engineering nicht unterschätzt werden. Der Fokus auf sauberen Code und gute Architektur ermöglicht schnellere Iterationen, bessere Wartbarkeit und agile Anpassungen – Faktoren, die erfolgreiche KI-Produkte oft auszeichnen.

Moderne Tools und Frameworks unterstützen Entwickler bei der Umsetzung von Dependency Injection. Jedoch ist keine komplexe Infrastruktur notwendig, um von den Vorteilen zu profitieren. DI kann leicht in reinen Python-Projekten ohne zusätzliche Bibliotheken eingesetzt werden. Die Integration mit Technologien wie dataclasses bietet eine schlanke Methode, um Konfigurationen sauber und übersichtlich zu verwalten. Zudem erleichtern AI-gestützte Entwicklungswerkzeuge heute das Generieren von Boilerplate-Code, was den Aufwand für die Einführung von DI zusätzlich mindert.

In der Praxis zeigt sich, dass die Verwendung von DI dazu beiträgt, neue Modelle oder Komponenten leichter in bestehende Trainingspipelines zu integrieren. Entwickler können unterschiedliche Modellarchitekturen, Datenquellen oder Logging-Frameworks austauschen, ohne die Trainingslogik wesentlich ändern zu müssen. Dies verbessert nicht nur die Wartbarkeit, sondern fördert auch die Wiederverwendbarkeit von Code. Der modulare Aufbau ermöglicht außerdem eine bessere Zusammenarbeit in Teams, da Zuständigkeiten klar definiert sind und die Integration einzelner Module leichter stattfindet. Auch die Adoption von Best Practices im Testen profitiert davon erheblich.